<一日目>

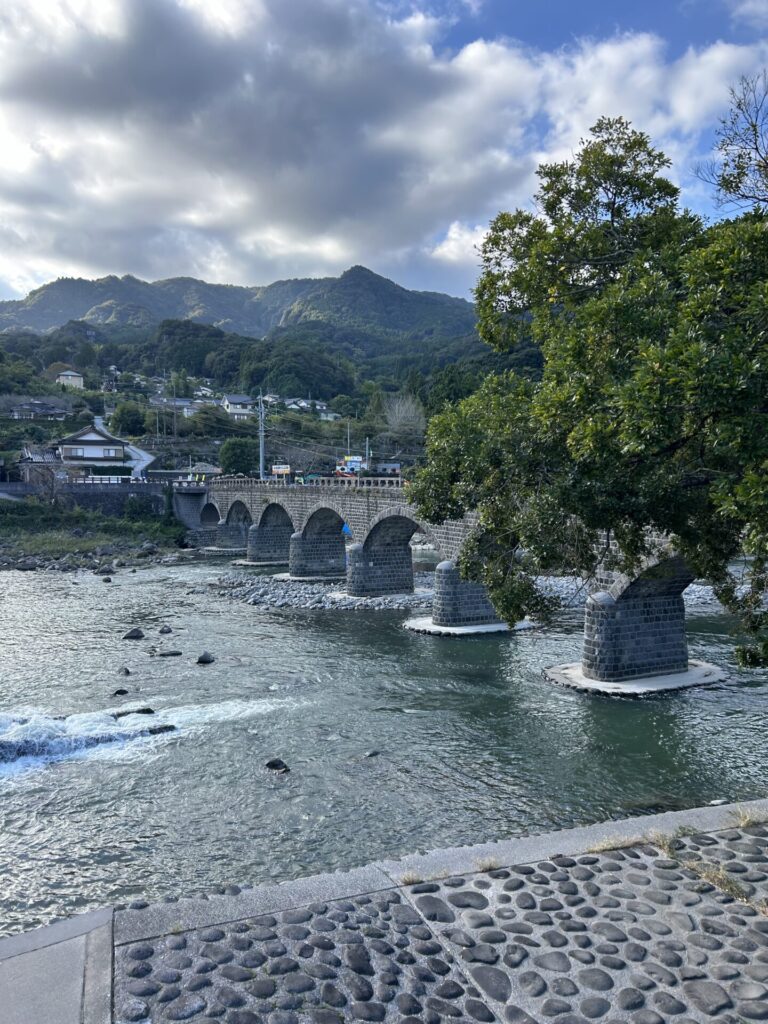

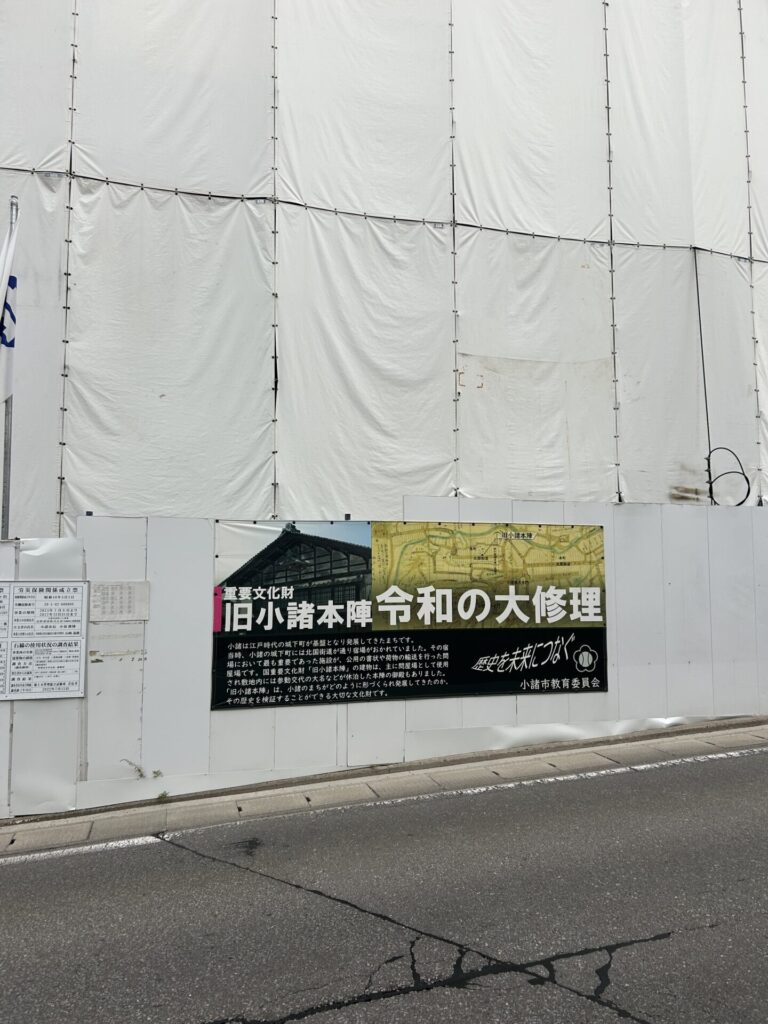

正月明け、瀬戸内は暖かそうなので、今回は広島に行ってみます。ところが、寒気が訪れ、山の上にあるためか、広島空港周辺は薄らと雪。先が思いやられます。高速で1時間ほどで岩国の錦帯橋に着きます。海岸に近いためか、雪は無し。快晴です。しかし残念なことに、錦帯橋は3月中旬まで保全工事とのことで、橋全体がシートと木枠に囲まれています。こう言う姿はあまり写真では見ませんね。但し、渡ることは出来ました。

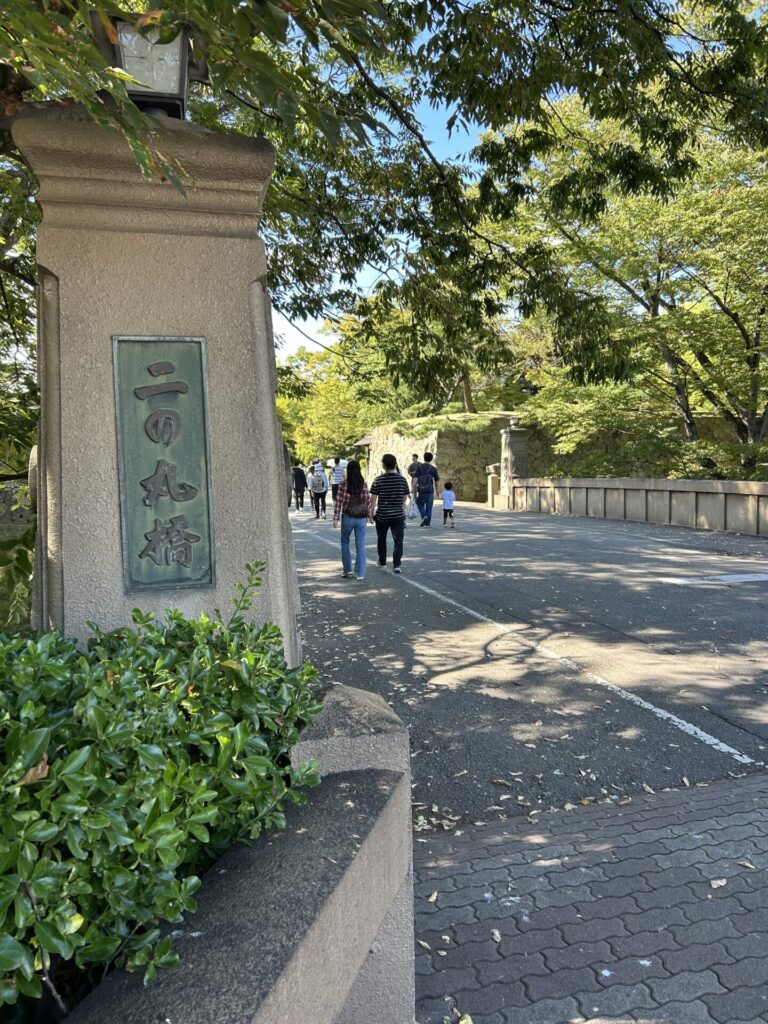

岩国城へのロープウェイの前は、岩国を治めた吉川家の居館や家臣の屋敷跡地に造られた𠮷香公園となっており、初代藩主、吉川広家の像を初め、当時の建造物が多く残っています。公園は噴水や芝生、木陰、ベンチが整備され日本の歴史公園100選に選ばれているそうです。

(県指定文化財)

(国登録有形文化財)

(国指定重要文化財)

ひめ)神社

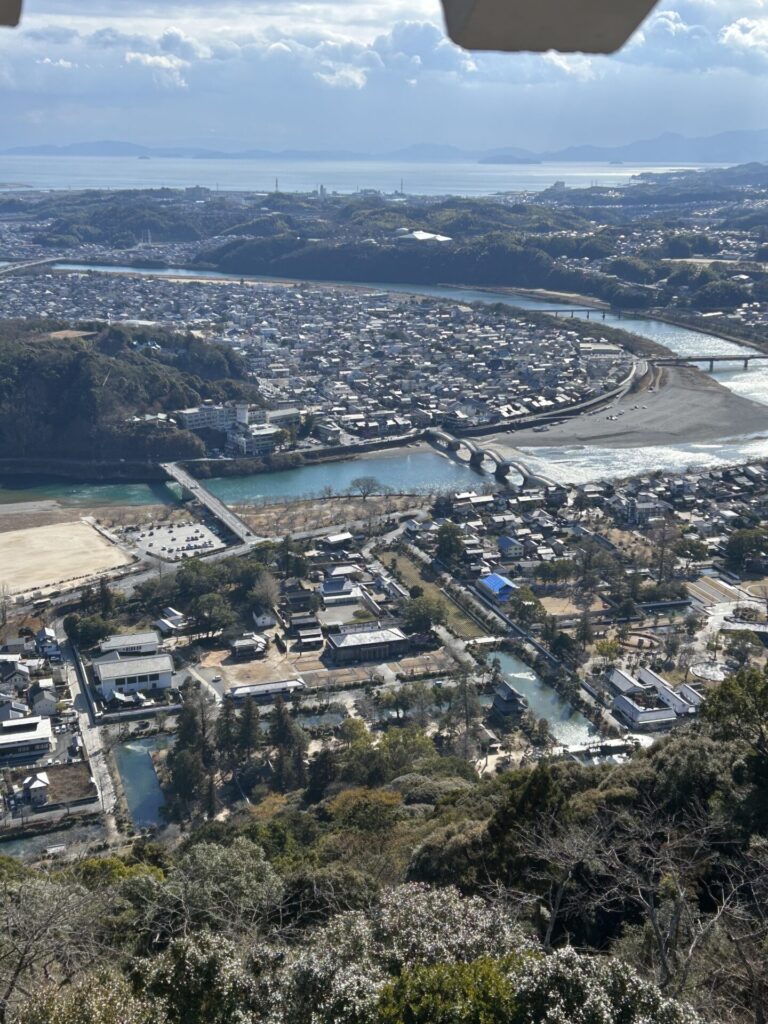

公園を横切ると、ロープウェイ駅があり、数分で頂上に到着します。天守へは、平坦な道と、険しい道がありますので、とりあえずは平坦な道を進みます。10分程で天守に到着します。現在の天守は、1962年に復元された物ですが、麓から見えるように本来の場所より50m南になっているようです。そのおかげで、天守からの眺望は抜群です。下には錦帯橋、遠くには瀬戸内海の島々が、パノラマのように一望出来ます。

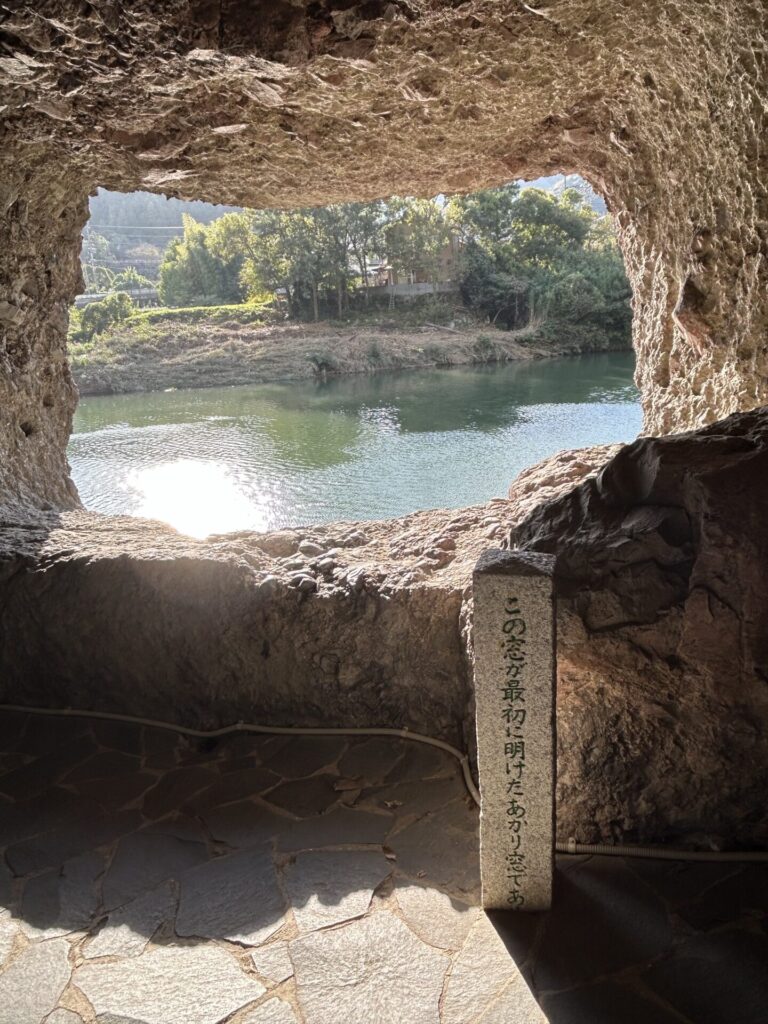

帰りは、険しい道を降りますが、実際はあまり険しくはないです。大回りしないので、逆に近道です。ロープウェイ駅の前にある、からくり時計は、1時間毎に3回奏でるようです。ここからも下界一面が眺望できます。城の下を流れる錦川の河口に2012年に開港した岩国錦帯橋空港がありますが、これは米軍岩国基地の滑走路を利用した軍民共用の空港です。今話題のオスプレイが見えるかと探しましたが、遠くてよく見えませんでした。

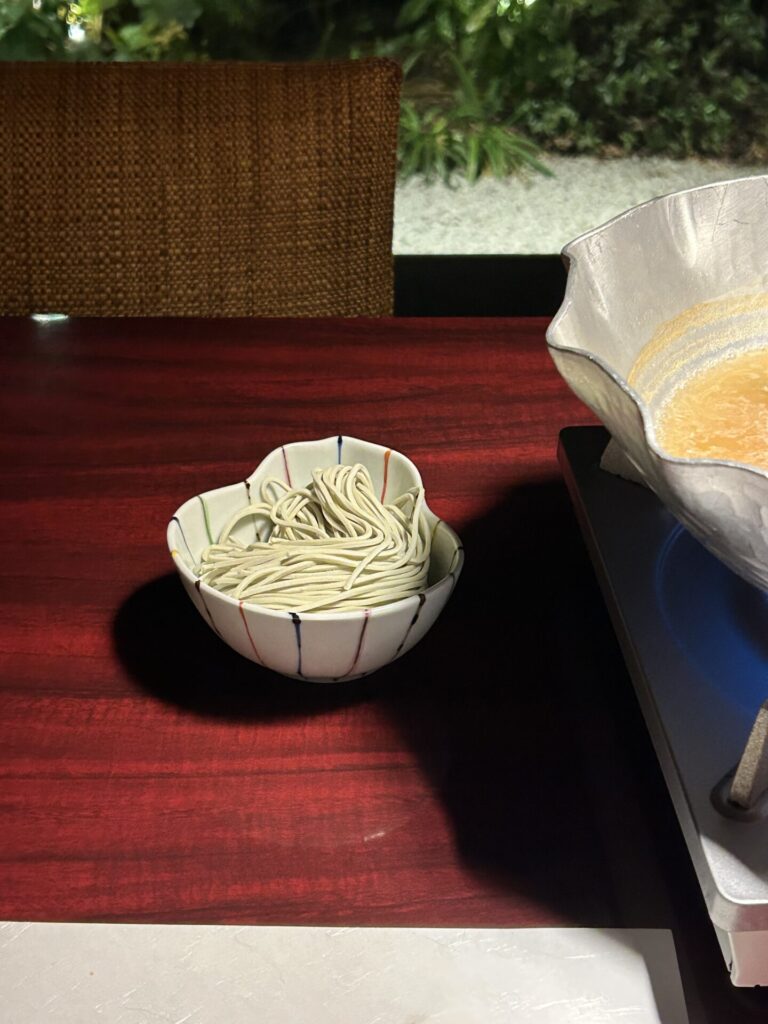

ロープウェイを下り、昼食を頂きに近くの長州屋に入ります。山口県ですので名物の瓦そばと岩国寿司を頂きます。瓦そばは、熱く焼いた瓦の上に乗った茶そばを、甘しょっぱいつけ汁で頂く物ですが、西南戦争の際に熊本城を囲む薩摩軍の兵士たちが、野戦の合間に瓦を使って野草、肉などを焼いて食べたという話に参考に、1961年に山口県の温泉旅館で考案されたとのことです。付け合わせで頂いた岩国寿司は小さく見えますが、強く圧縮されていますので、見た目以上にボリュームがあります。駐車場に帰る途中に、佐々木小次郎の像がありました。吉川英治の「宮本武蔵」のなかでは岩国生まれとなっていますが、実際は不明です。次は宮島に向かいます。

車は宮島口の駐車場に置き、フェリーで宮島に渡ります。ここのフェリーの構造は前後に自動車の出入り口が付いている(前後が同じ形)ため、旋回せずに接岸できます。10分程で宮島に着きますが、行きの船は観光客向けに大鳥居のそばまで近づいてくれます。今日は1月8日ですが、宮島フェリーターミナルには、まだお正月飾りがされていました。関西流?

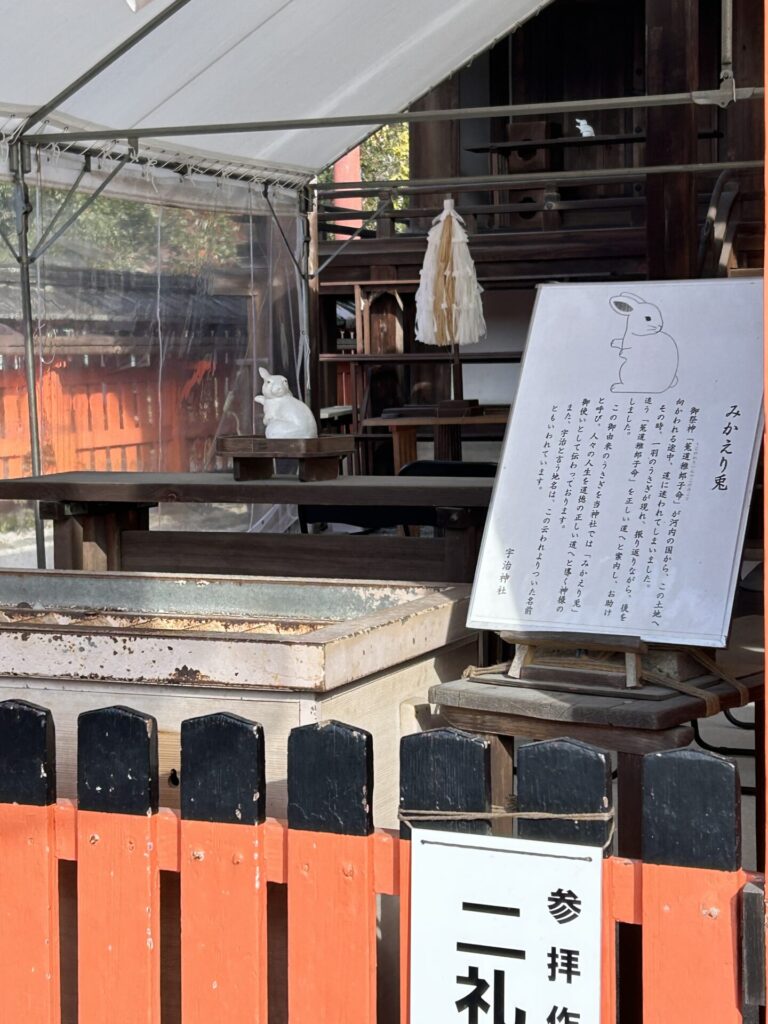

接岸後は厳島神社を目指します。途中には厳島の碑と宮島の碑が並んであります。それぞれの名称の違いが気になりますが、正式な地理上の名前(地図)は「厳島」、PR等に使う場合は通称としての「宮島」を使うとのことです。表参道商店街を抜け、石大鳥居から厳島神社の境内に入ります。

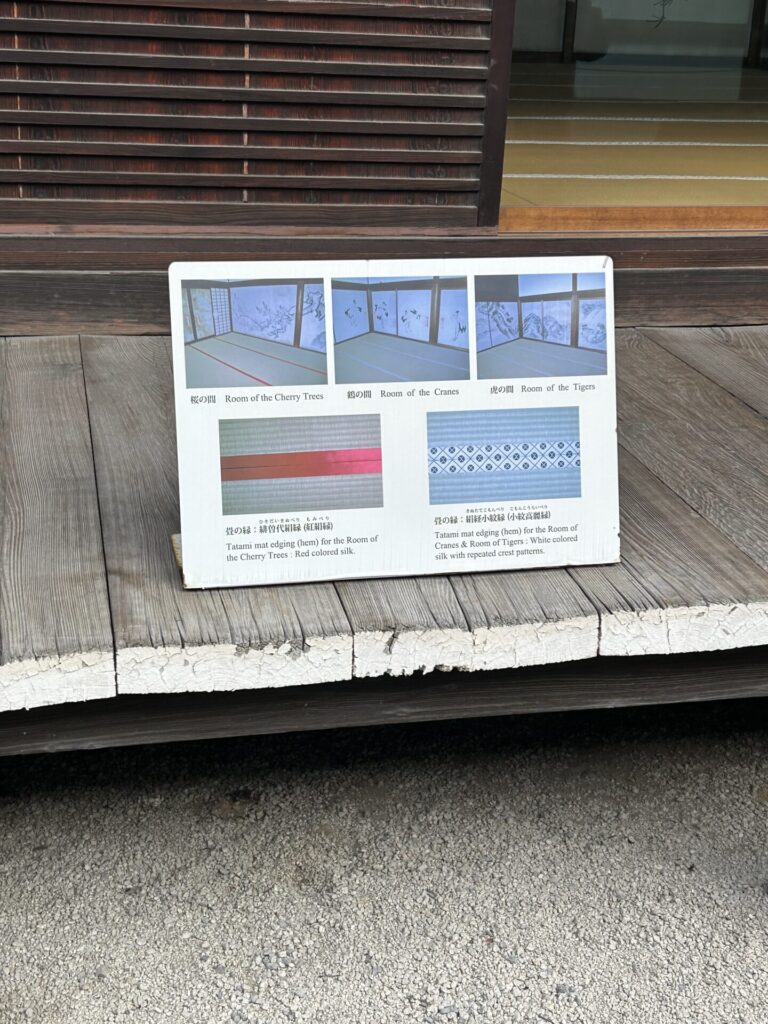

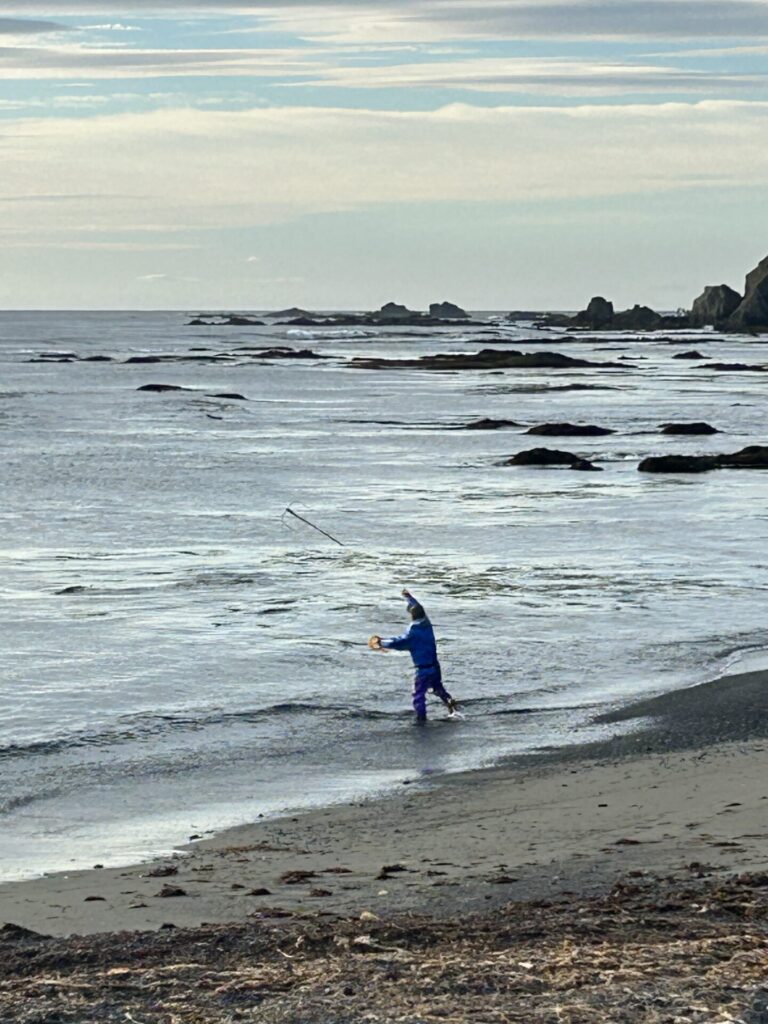

参道の中程に常夜燈が有り、そこから大鳥居がよく見えます。時刻は14時半頃でほぼ満潮の時刻です。干潮時は、この常夜燈の手前の階段から下りられるようです。受付した後、東回廊から神社内に入ります。ブラタモリで放送していましたが、回廊の床板の隙間が、潮が満ち引きする入り江に建つ社殿を守るための工夫だそうです。観光客が大勢いる火焼前(ひたき:海に向かって突き出た部分。船を誘導するためのかがり火が灯されていたことによる)、高舞台(たかぶたい:海に面した舞台、日本三舞台)を見た後、御本社に参拝し、西回廊を通って外に出ます。

下への階段

高舞台(手前)

何れも国宝

東回廊(中)

高舞台(手前)

弥山(みせん)へのロープウェイへは、厳島神社から歩いて15分程とのことなので、行ってみることに。坂道を進み、柳小路、藤の棚公園を過ぎても、まだロープウェイの「ロの字」も見えません。道があってるのかなとも思い始めた頃、あと一息の看板が有りました。それでもまだ、急な階段が100歩以上有りそうです。ようやく、紅葉谷駅に到着しました。観光客で来れる人は居るのかしら?

(あと100歩?)

山頂へはロープウェイを途中で乗り換え、25分程で到着します。2回目を待っている時間もありますので、正味の乗っている時間は初め10分、次は4分程です。但し下は断崖なので、10分でもかなり長く感じます。後ろを振り返ると、遠くに宮島に向かっているフェリーが見えます。駅から弥山山頂までは徒歩20分程とのことなので、諦め、駅から直ぐの、獅子岩展望台から眺望することにしますが、天気も良く、江田島をはじめ瀬戸内海全体がよく見えます。

ロープウェイ

(正面は江田島)

(安芸灘方向)

帰りは、下り坂なので楽に下りられます。途中に、ロープウェイ駅行き無料バスの停留所が有りましたが、最初からここに来れば良かったとは思いますが、後の祭りです。厳島神社の境内を通り、表参道商店街に進み、途中の「藤い屋宮島本店」で、紅葉まんじゅうセットで一服し、宮島観光を終了します。

無料バス停留所

豊国神社(千畳閣)

(つぶあんと抹茶)

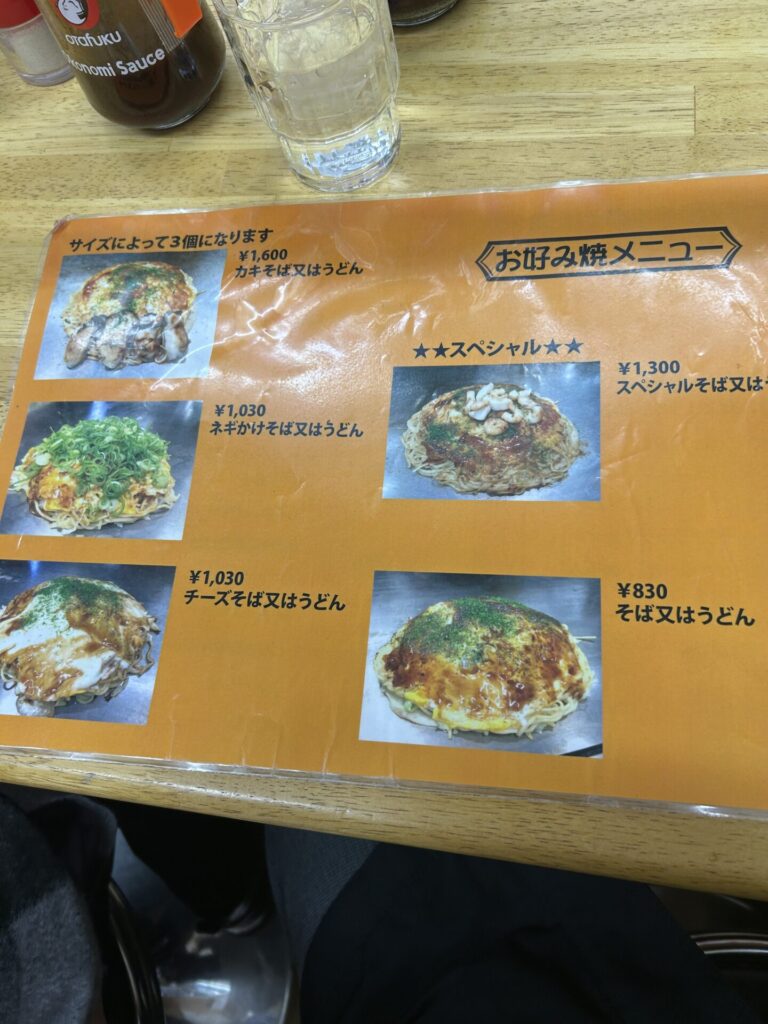

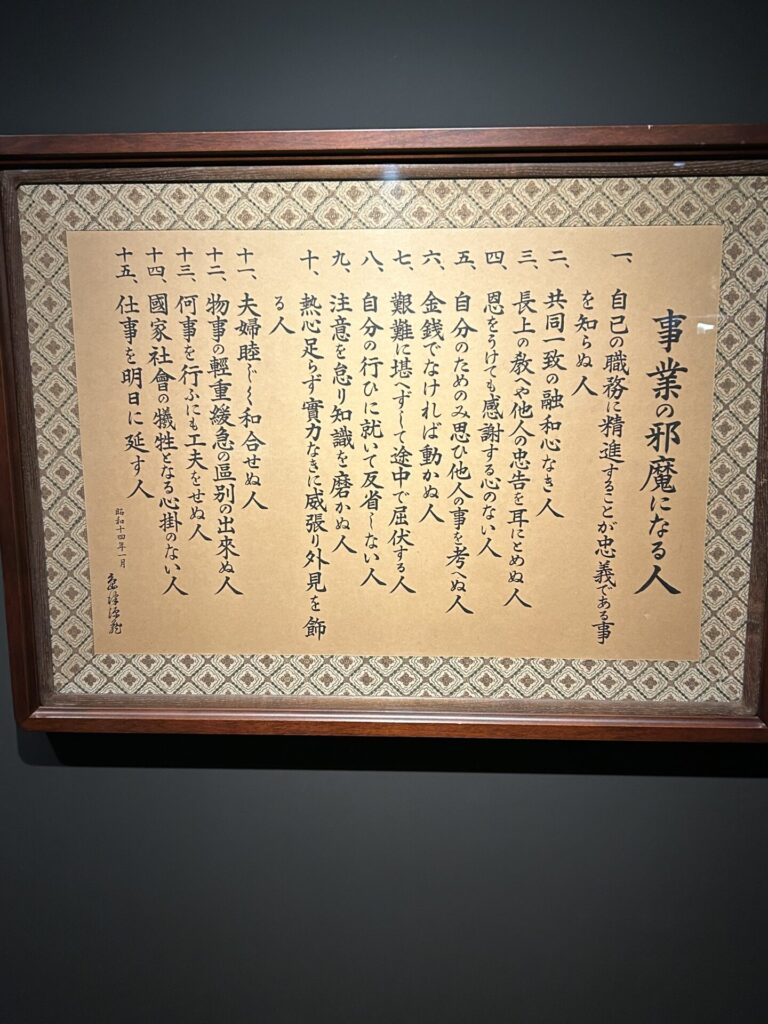

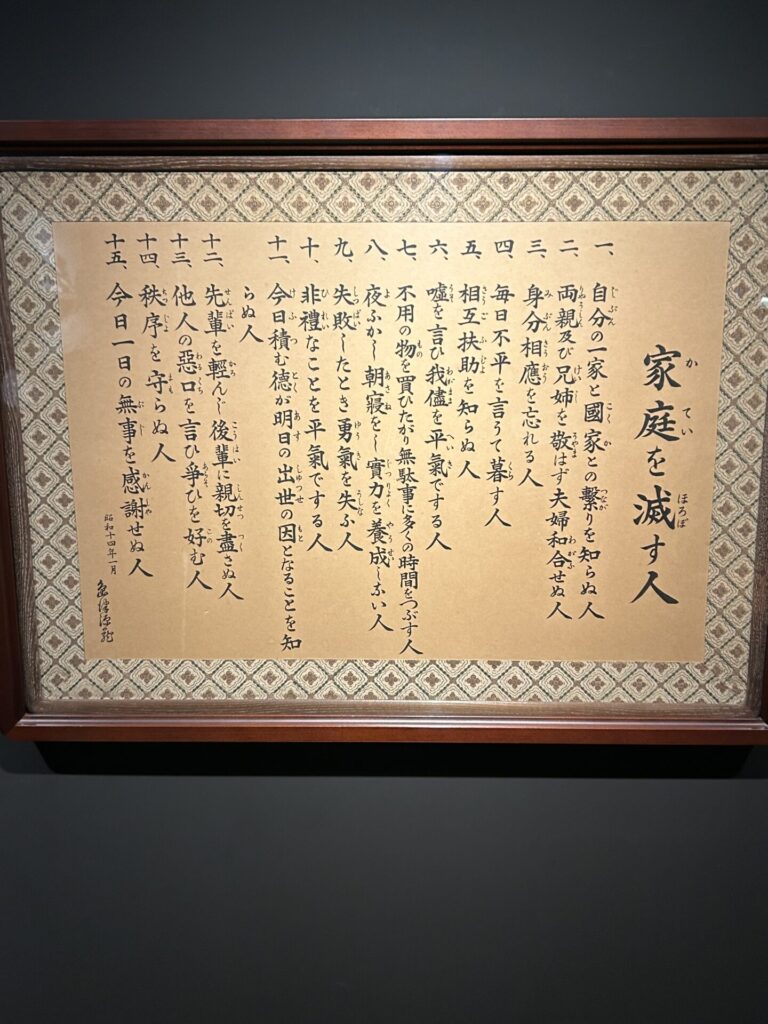

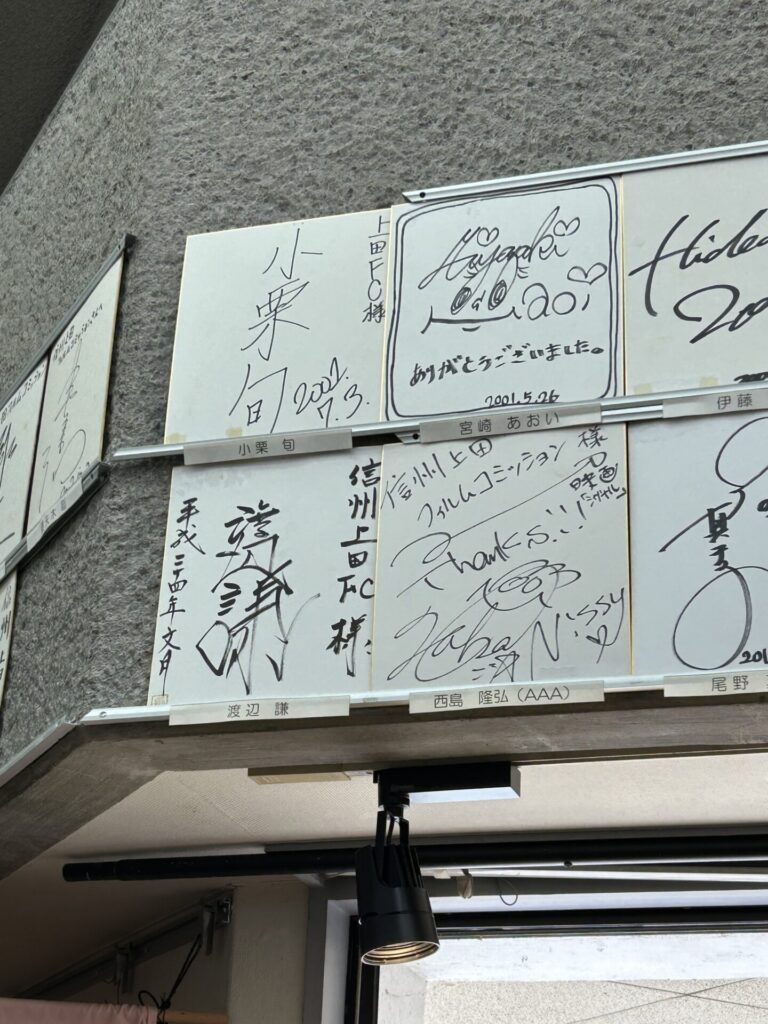

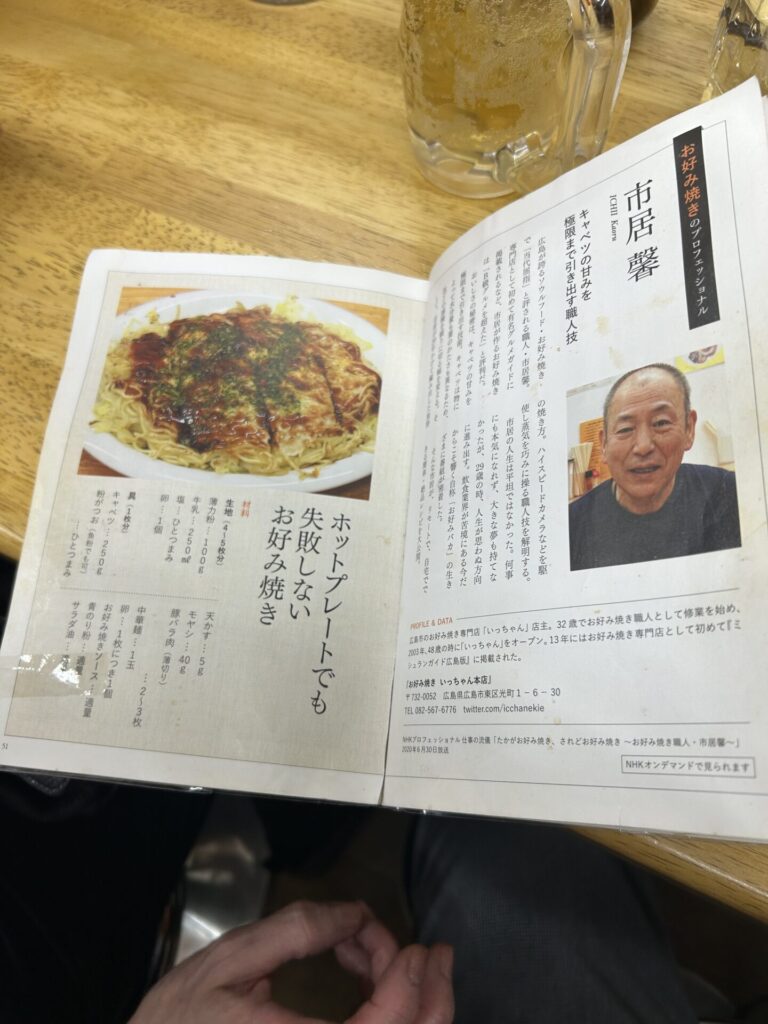

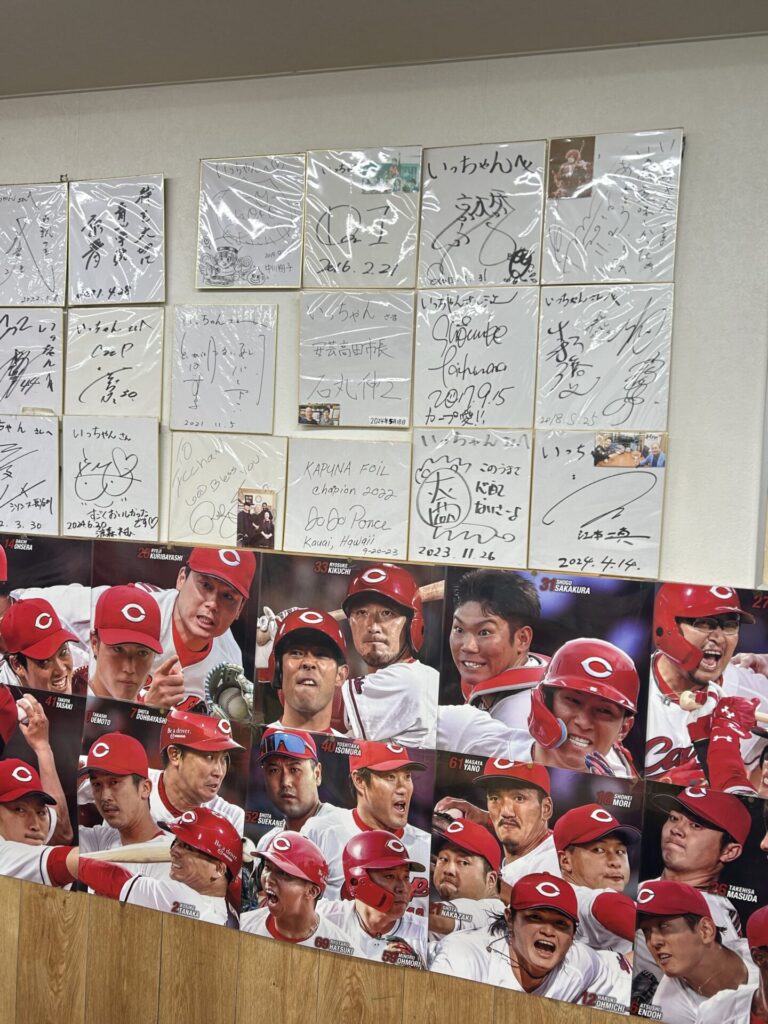

宮島を後にし、今日の宿の広島ワシントンホテルに向かいます。広島での夕食は、やはりお好み焼きと思い、広島出身の方から紹介してもらった「いっちゃん」に行きます。市内にはみっちゃんが何店舗か有りますが、いっちゃんはそこからの、のれん分けともこと。店主(市居馨氏)が掲載されている本がテーブルの上に置いてありましたので、読んでみると、お店がミシュランガイドに掲載されたり、NHK「プロフェショナル仕事の流儀」に出演したりしている超有名な方のようです。壁にも多くのサインが貼ってあります。しかしながら、来ているお客さんは近所の人やサラリーマンで、そんな大層な店には思えません。お店の人の勧めもあって、牡蛎とチーズのお好み焼きを頂きました。思った以上にあっさりした味でした。

(右上は葉加瀬太郎)