<三日目>

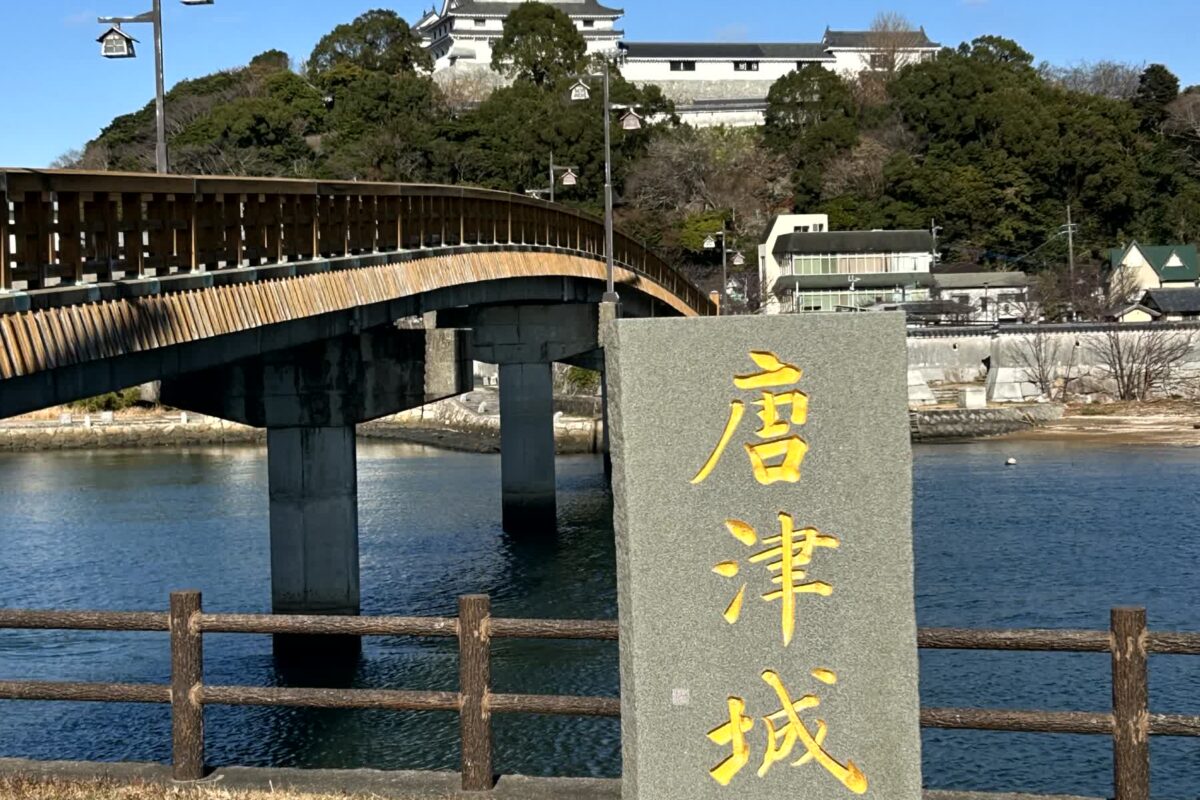

今日は名護屋城を見学して、福岡に戻ります。ホテルの東側は、唐津湾沿いに、虹の弧のように松原が連なっており、虹の松原と言われています。唐津を去る前に、立ち寄ってみます。この松原は、唐津藩の初代藩主、寺沢志摩守広高が、防風・防潮林として植林したのが始まりで、全長約4.5km、幅はなんと約500m!にわたっています。ここは、三保の松原、氣比の松原(2025年3月に訪問)とともに日本三大松原の一つで、国の特別 名勝に指定されています。

(手入れされています)

唐津シーサイドホテル

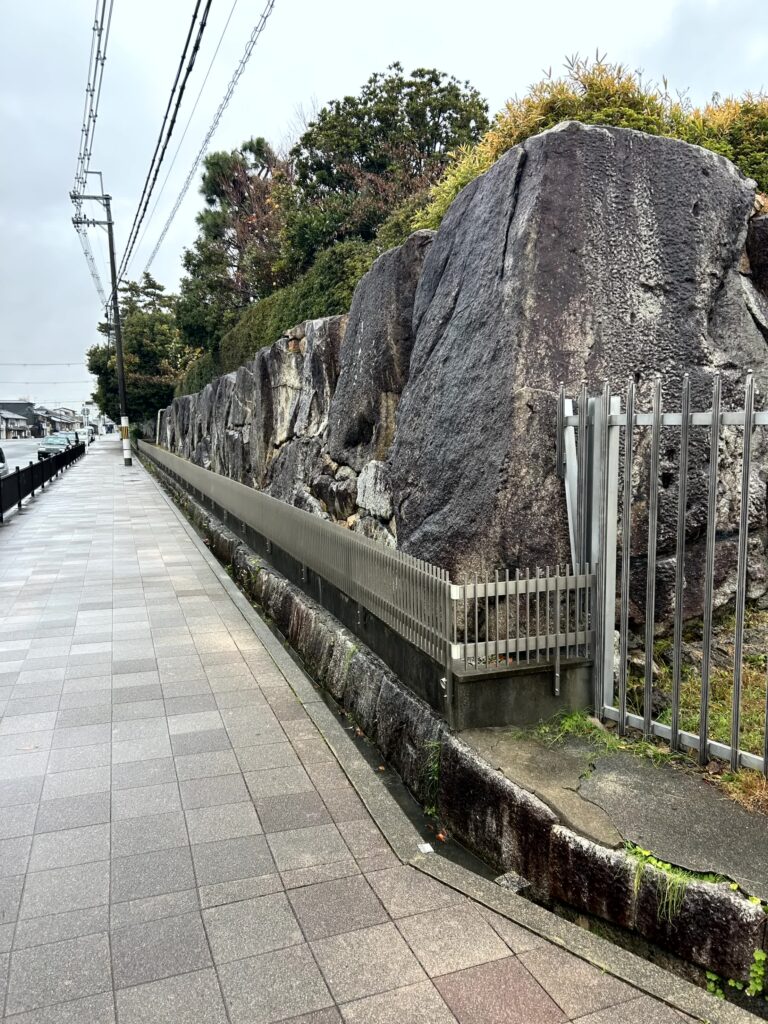

名護屋城を目指して、海岸沿いに車を走らせます。多くの巨石が天に向かって立ち並んでいる海岸が立神岩です。手前の黒っぽい2つの巨大な玄武岩の柱は、寄り添うように立っていることから、「夫婦岩」と呼ばれているそうです。また、このエリアは、湾になっていて、九州のサーフィン発祥地といわれて、人気のスポットらしいです。

二つの岩が夫婦岩)

海岸線を更に進むと、国の天然記念物、七ツ釜(ななつがま)があります。七ツ釜までは、柱状節理のゴツゴツした丘を10分程歩きます。途中には玄界灘を見つめる、海を守る女神として信仰されている乙姫大明神の像が立っています。その像の下には、ががら瀬という波に浸食された柱状節理の海岸が広がっています。岬の先の七つ釜は、その名の通り波でえぐられた7つの洞窟が並列しています。最大の穴は間口の幅が3m、奥行きが110mもあるとのこと。波の状況が良ければ遊覧船で中に入ることができるようです。呼子からは毎日出航するようですが、ここから出る遊覧船は、4月から11月までのようです。

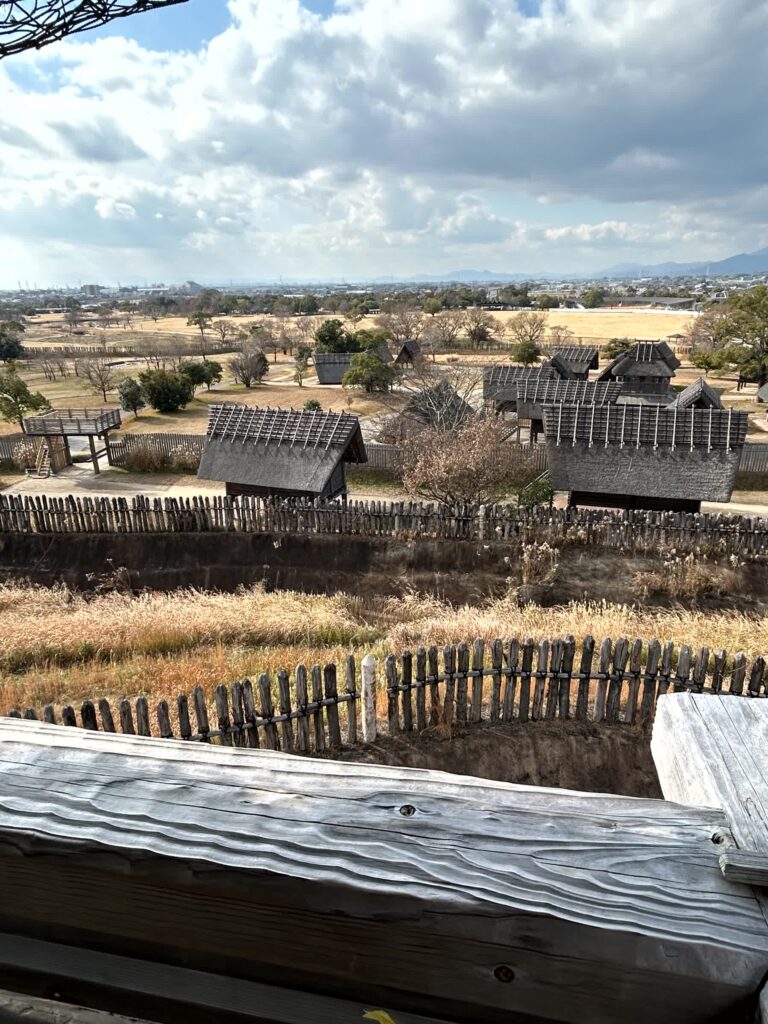

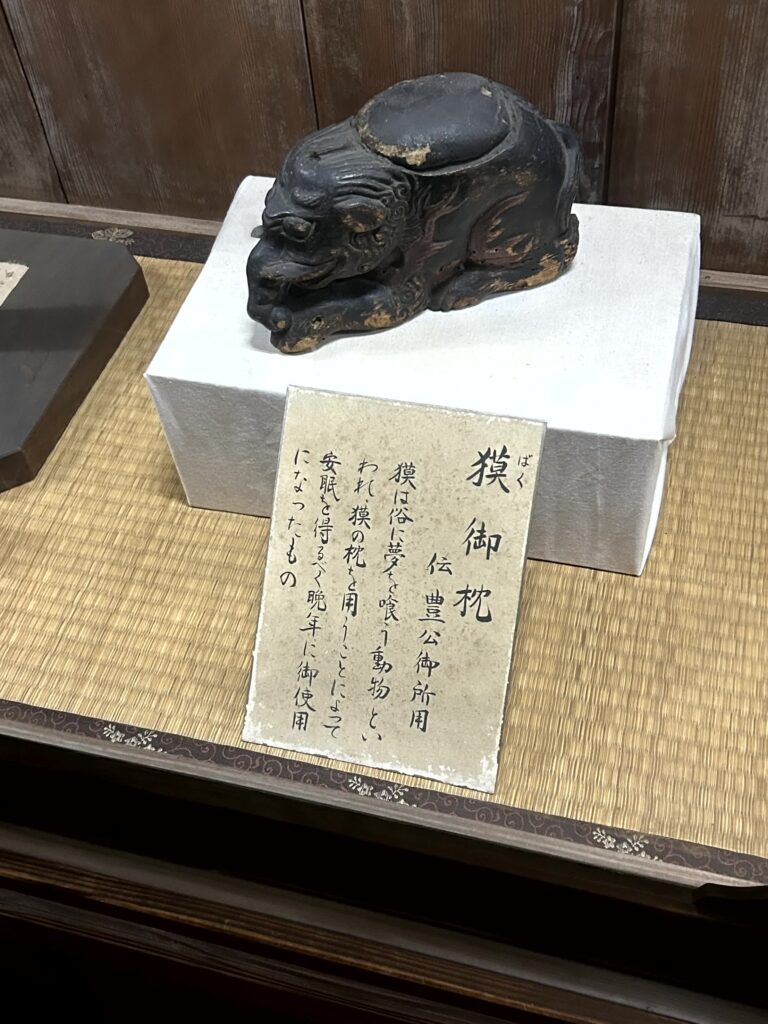

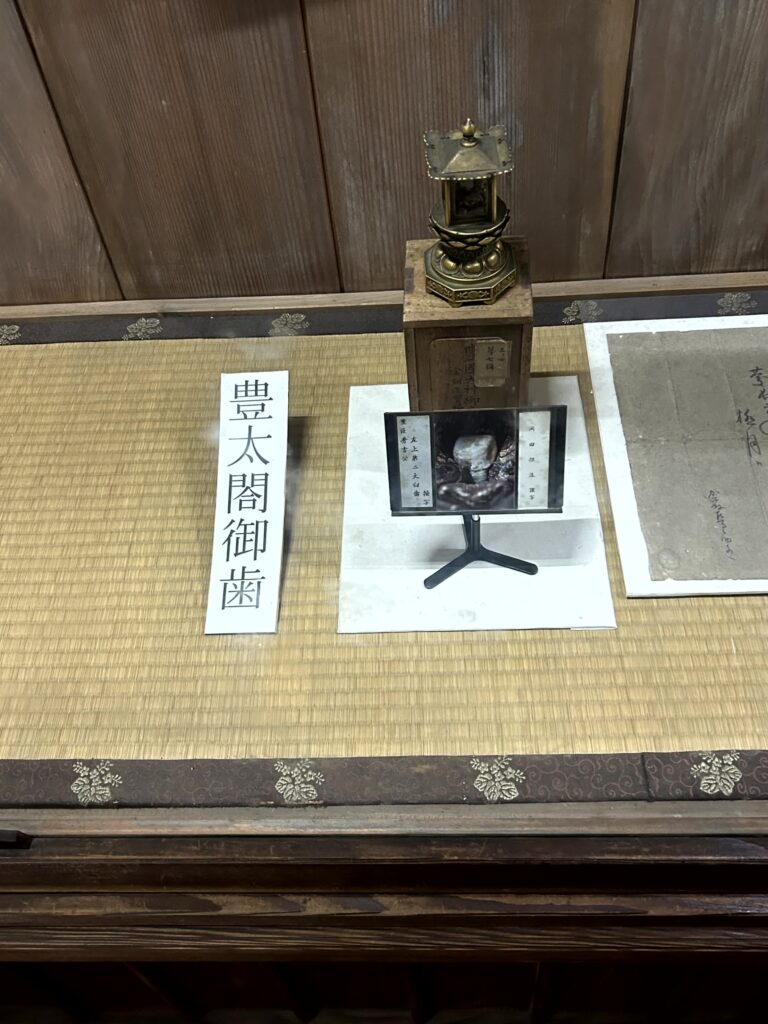

ようやく名護屋城に着きました。はじめに名護屋城博物館で、この城の概要を知ることにします。この名護屋城は、豊臣秀吉の朝鮮出兵に際して、出兵の拠点として築かれた城で、1592年の開戦から秀吉の死で諸大名が 撤退するまで、7年の間大陸侵攻の拠点となっています。城の面積は約17㏊で、当時は大坂城に次ぐ規模で、ここに20万人を超える人々が集まっていました。目玉の展示は、豊臣秀吉が名護屋城に持ち込ませ、茶会や外国使節の歓待に使用した「黄金の茶室」が、再現されています。

手前が家康本陣

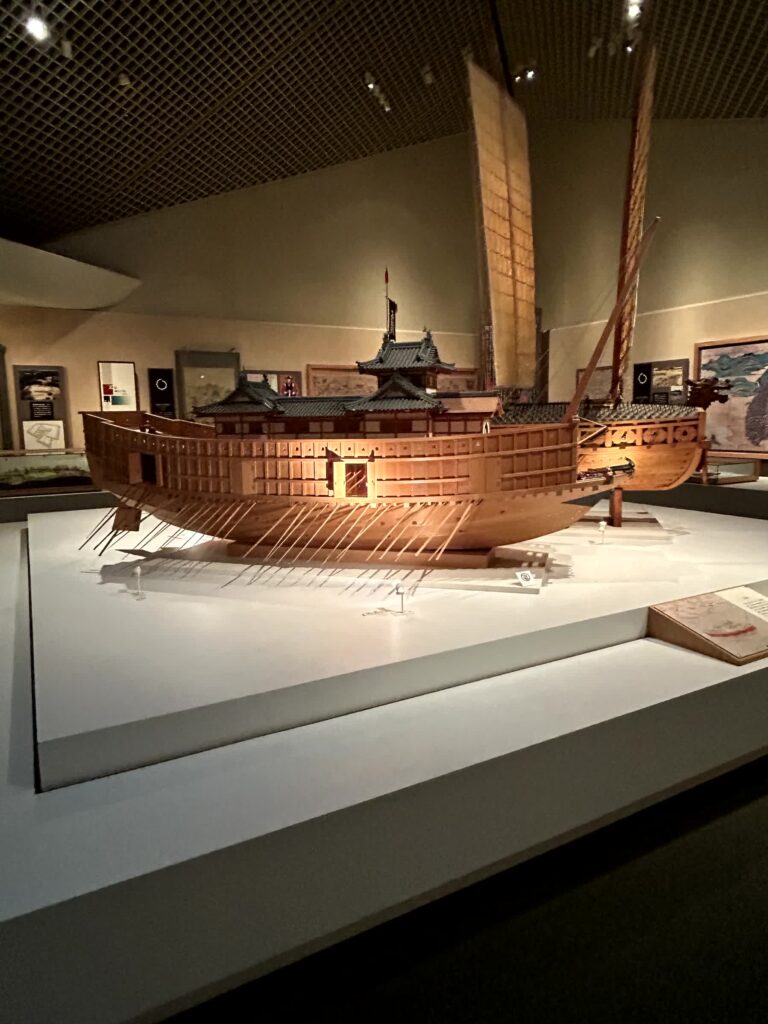

安宅船(あたけぶね)

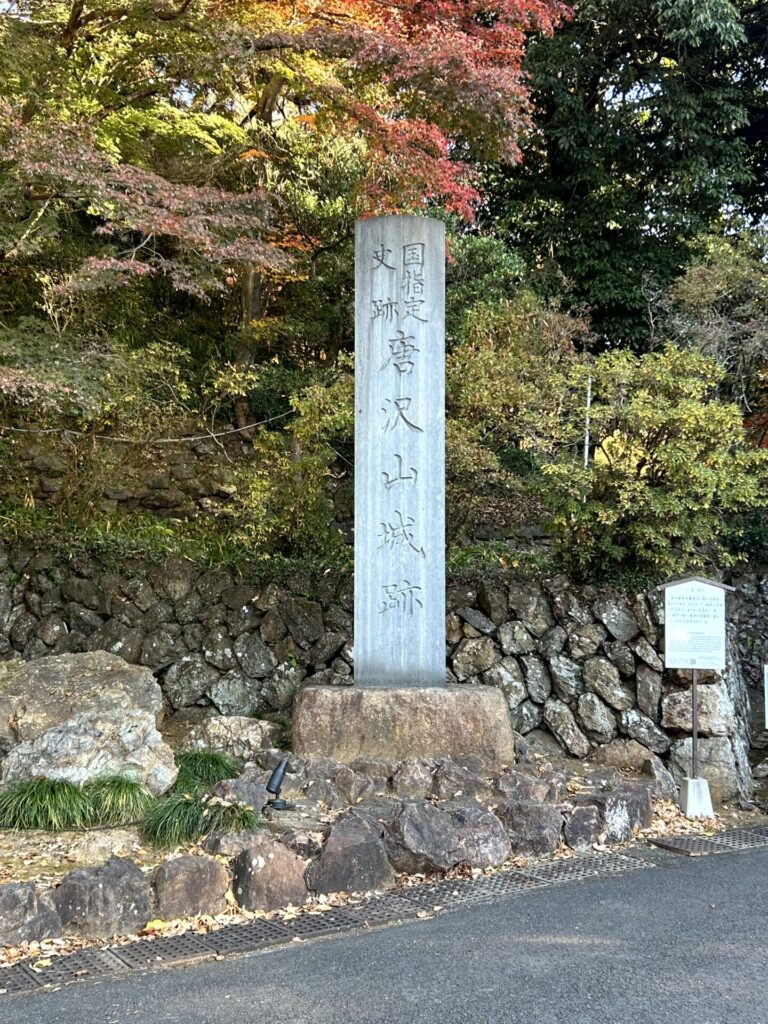

名護屋城は大手口から入り、東出丸、三の丸、本丸へと上っていきます。本丸に着くと、目の前がパッと開け、玄界灘が目の前に表れます。秀吉は、朝鮮出兵の際、ここの本丸天守閣から、朝鮮に向かう船団を見送ったことでしょう。遠くには、かすかに壱岐が見えます。周りの島々がよく見えますので、天下を取った気分になりますね。秀吉の死後、この城は廃城となり、一部は唐津城に移築され、石垣は、島原の乱の後に、一揆などの立て篭もりを防ぐ目的で要所が破却されています。この城はわずか7年の命で、今は、天守台には大きなクスノキが生えているだけです。14時近くなりましたので、福岡に向かいます。

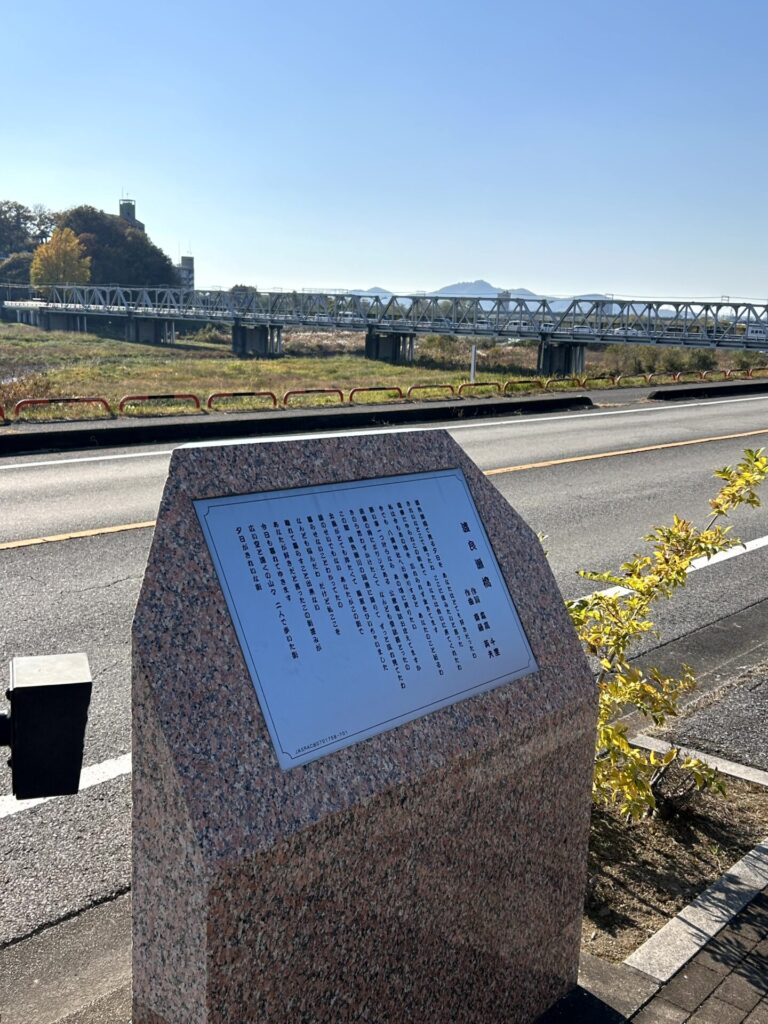

(名護屋城址碑)

(正面遠くに壱岐))

(クスノキ)

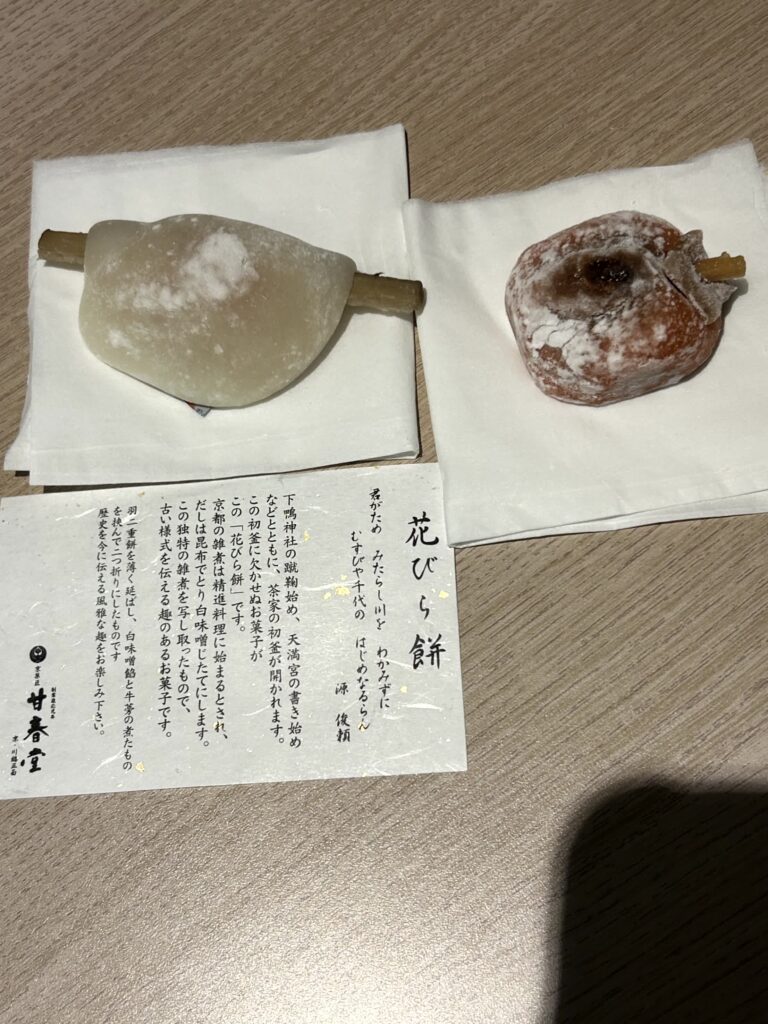

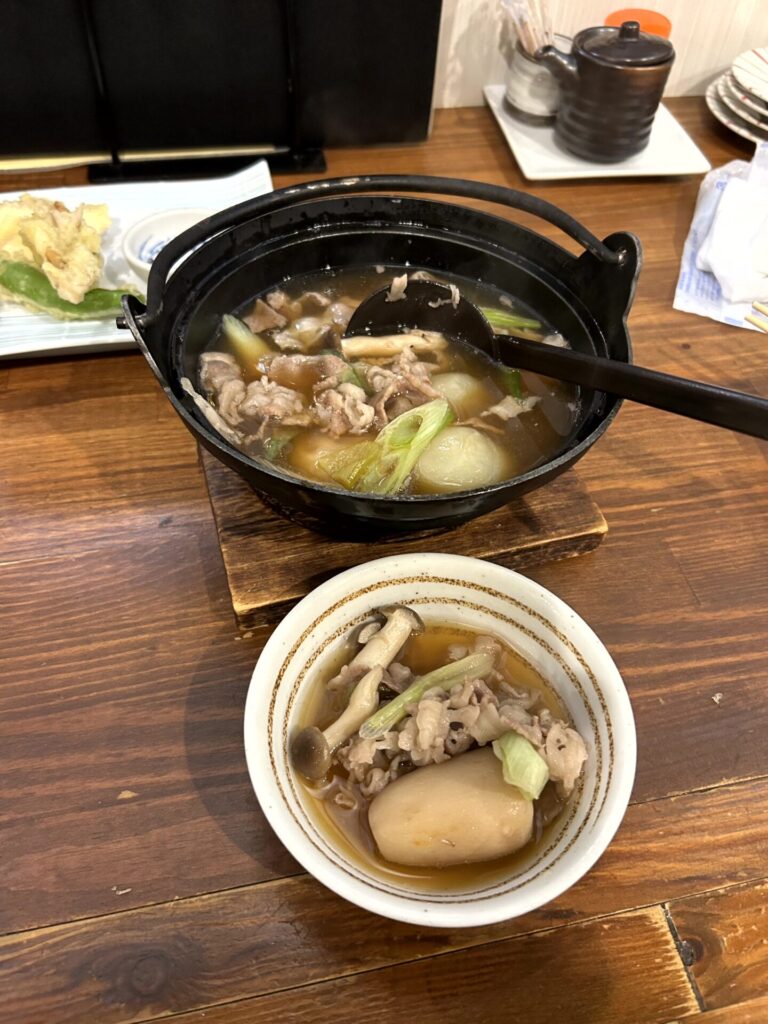

飛行機の時間にはまだありましたし、昼食もまだでしたので、天神のピエトロでパスタを頂きました。まだ時間がありましたので、キャナルシティ博多で、音楽に合わせて踊る「噴水ショー」を見てから、空港に向かいました。

(ソラリアプラザ)

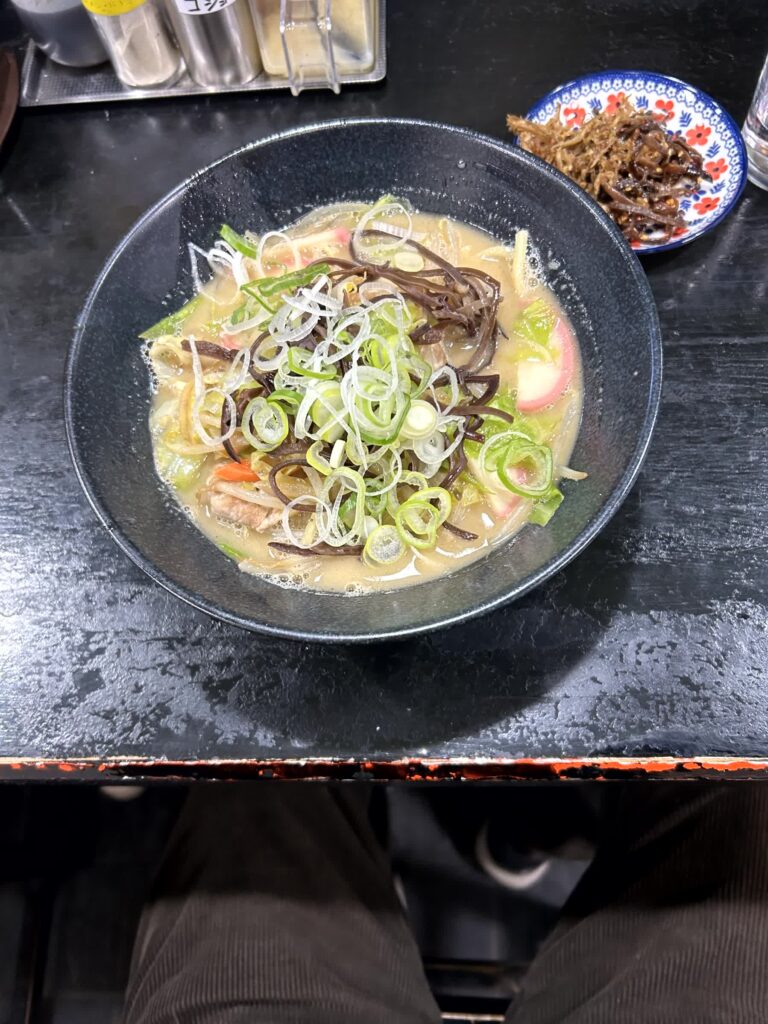

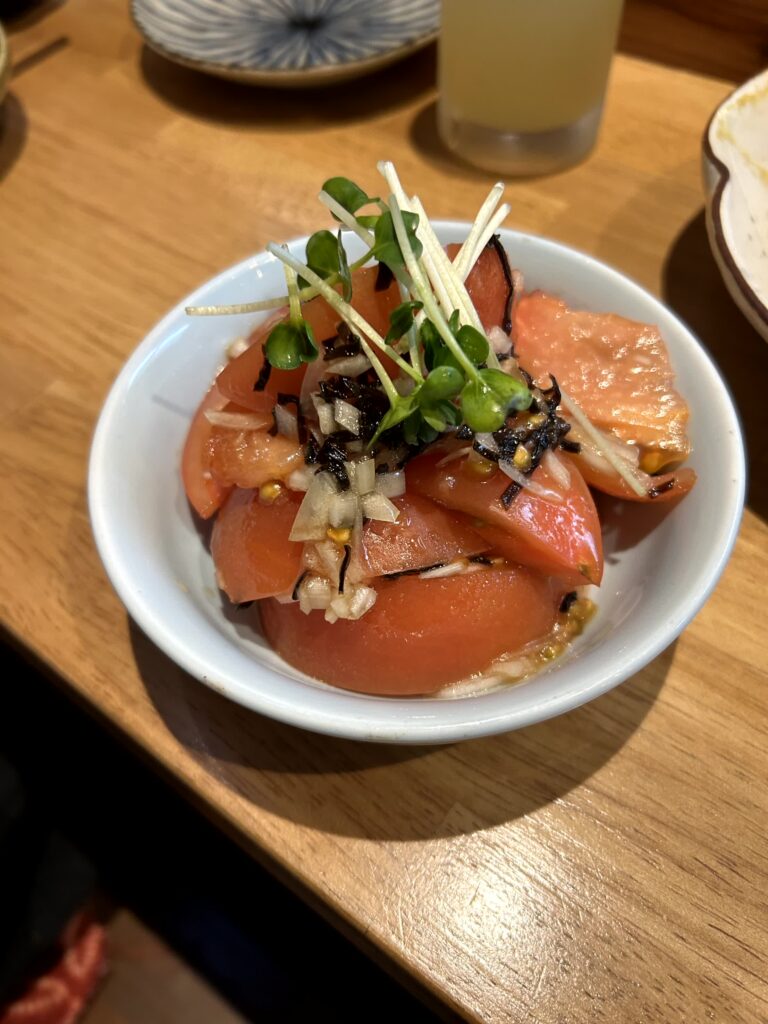

なす辛