<三日目>

今日は気温が急激に低下しています。午後は雪になるとの予報です。今日は醍醐寺からスタートします。本来は桜のシーズンが良いのでしょうが、混んでいそうなので、一番人がいなさそうな時期に来てみました。総門を抜けると仁王門に向かって桜馬場があります.左手に国宝の唐門があります。

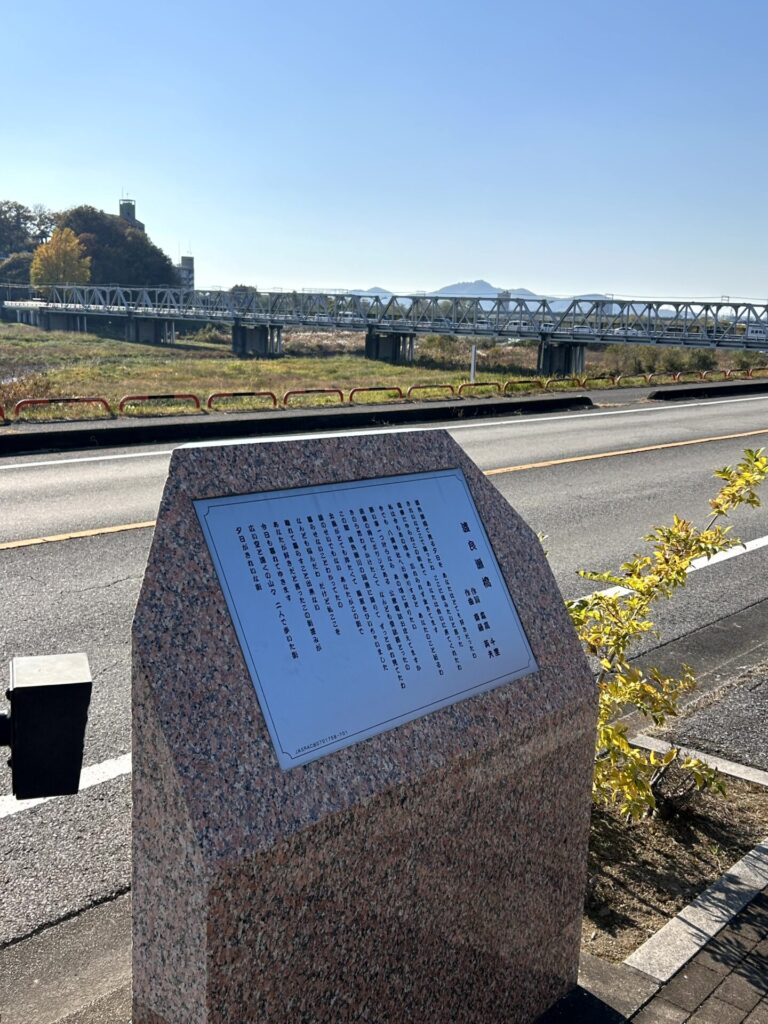

旧奈良街道)

(ここも桐紋が中心)

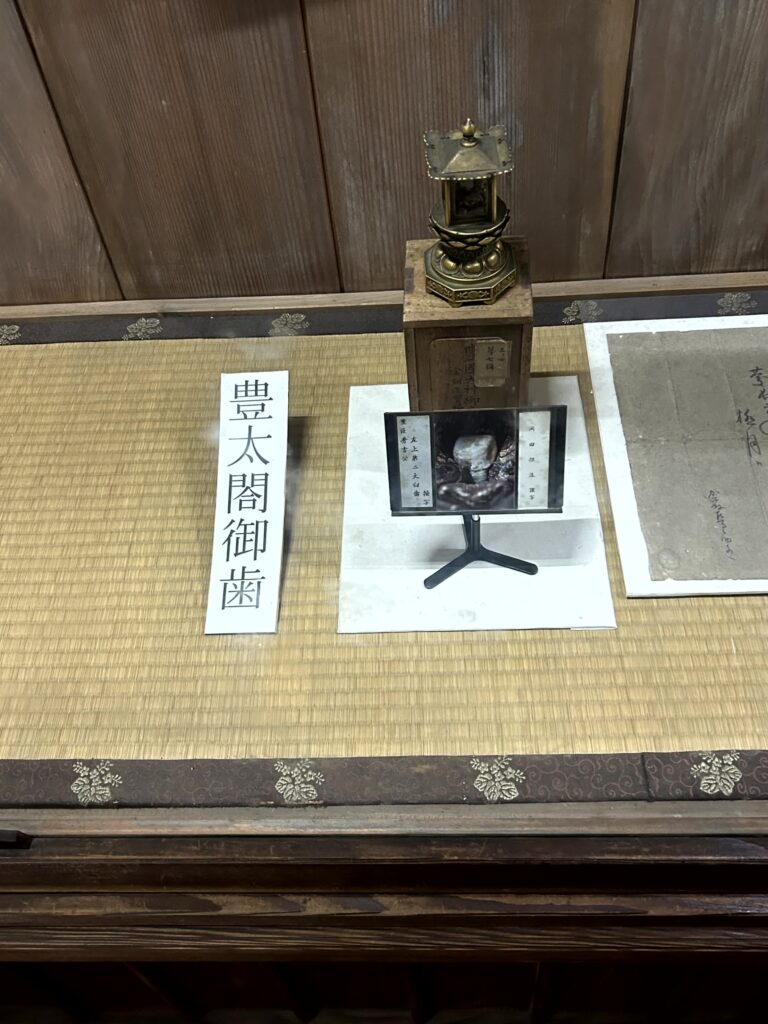

仁王門をくぐると堂塔の並ぶ伽藍が広がります。応仁の乱ではここも兵火に巻き込まれ、五重塔のみが残されるだけとなったようです。、秀吉はここで花見を行うこととし、境内整備の一環として三宝院(後で見学)を再興すなどしています。こうして1598年に醍醐の花見が盛大に行われています。しかし、その年の8月に死去。その後も豊臣秀頼により伽藍の整備が行われ、1600年には秀吉の代から行われていた醍醐寺の本堂である金堂(国宝)の紀州湯浅からの移築工事も完成しています。道を進んで日月門をくぐります。

当日は、12月26日で、年に6回訪れる己巳(つちのとみ)の日です。その日は、午前10時から宇賀弁財天開扉法要が行われるとのことなので、醍醐寺の東端にある弁天堂に急ぎます。10時から法螺貝とともに開扉され、参拝者の金運上昇、諸芸上達・才能開花が祈られます。祈願は30分程続けられます。当日は非常に寒く体が冷えていきます。期間終了後、弁財天に参拝者します。その後、隣の観音堂に参拝します。そこでは、お坊さんに自分の体の悪いところを伝え、平癒を祈願してもらいました。

道を引き返し、三宝院を見学します。ここは元々は醍醐寺の居住する本房です。現在の三宝院は、秀吉が醍醐の花見を契機として整備したもので、秀吉自らが基本設計をしています。表書院(国宝)からは、その全体を見渡せます。この庭には桜は無く、秀吉はもみじ狩りをここで催したかったようです。残念ながらその夏に死んでいます。

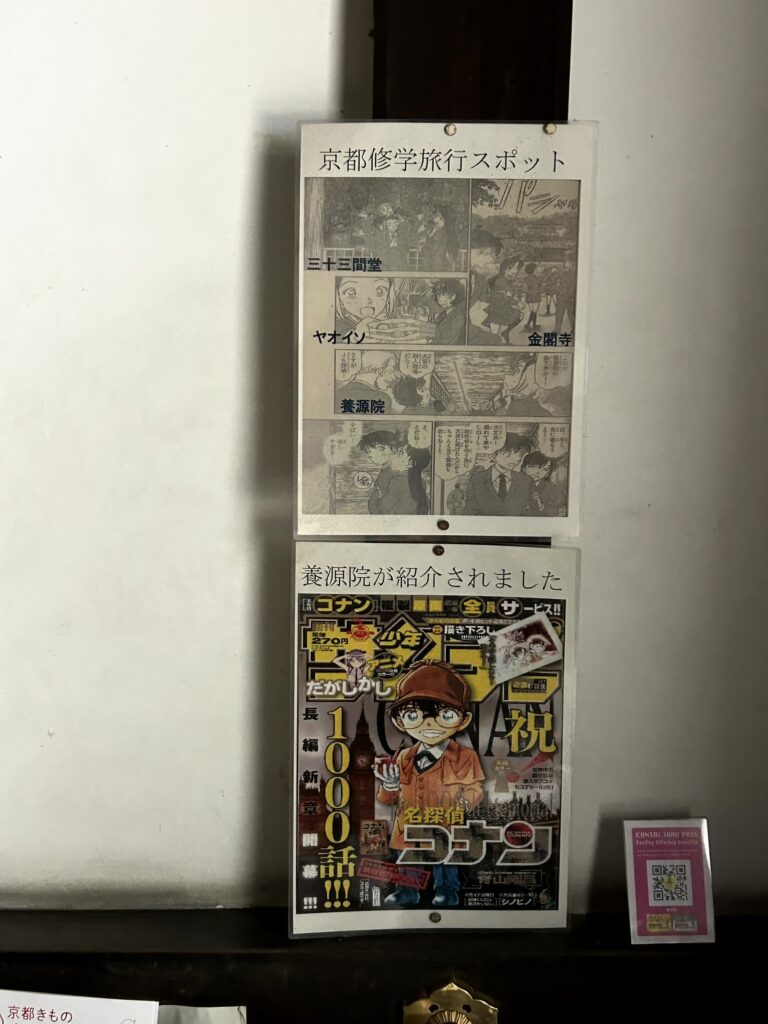

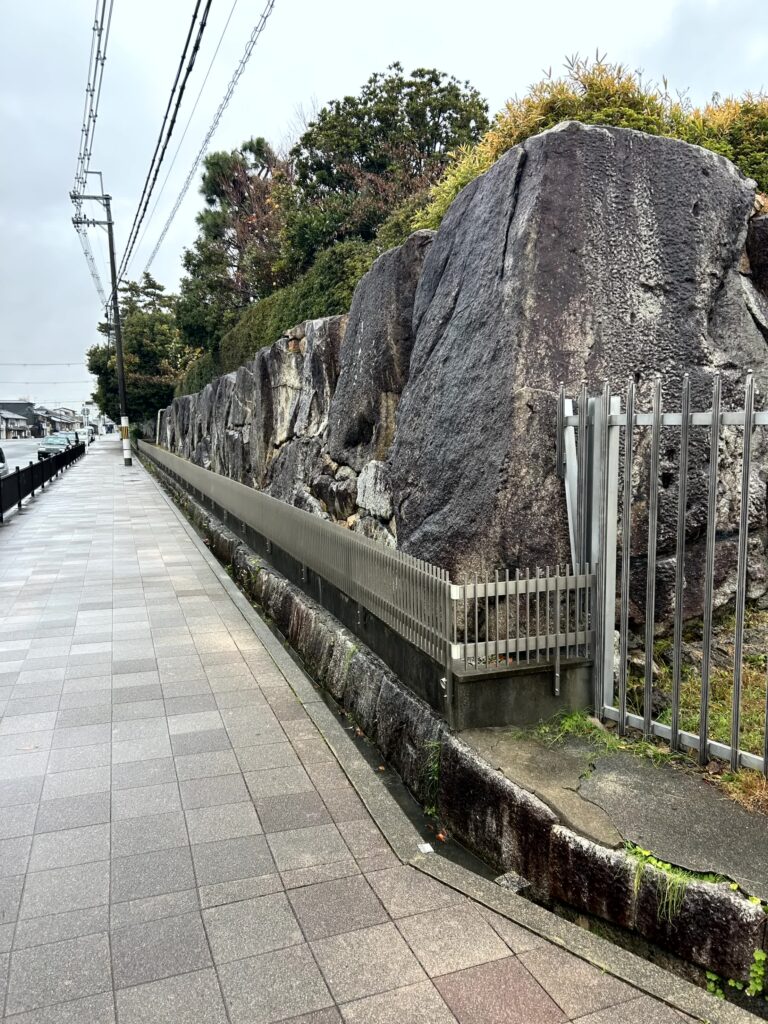

手前 賀茂の三石

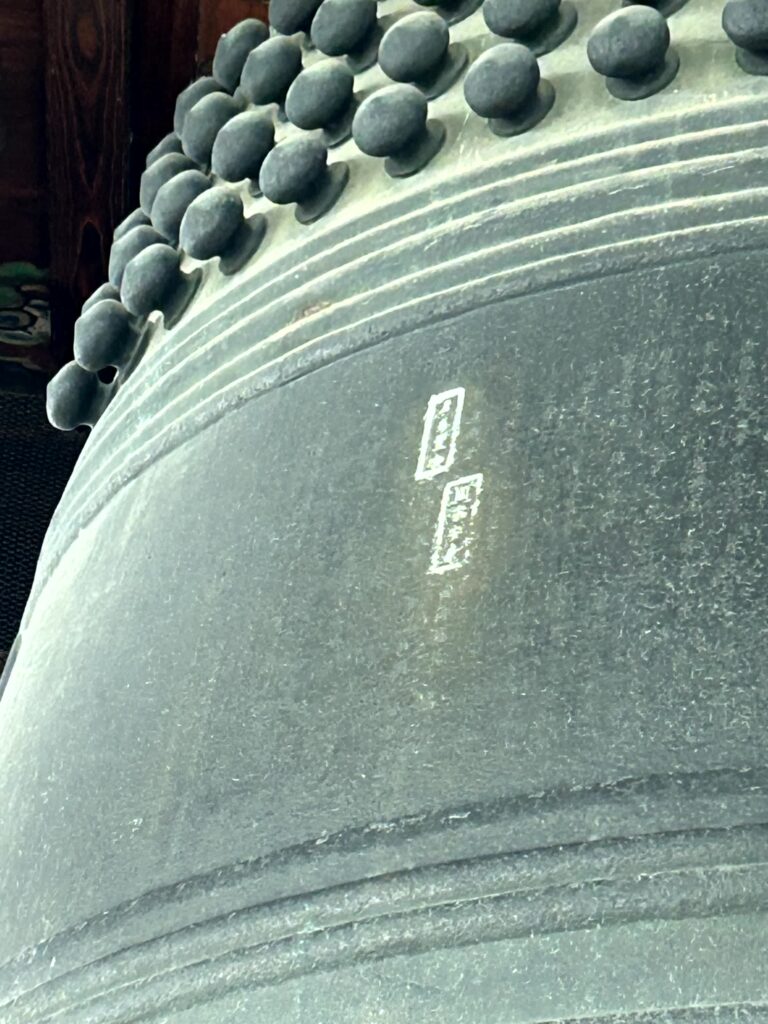

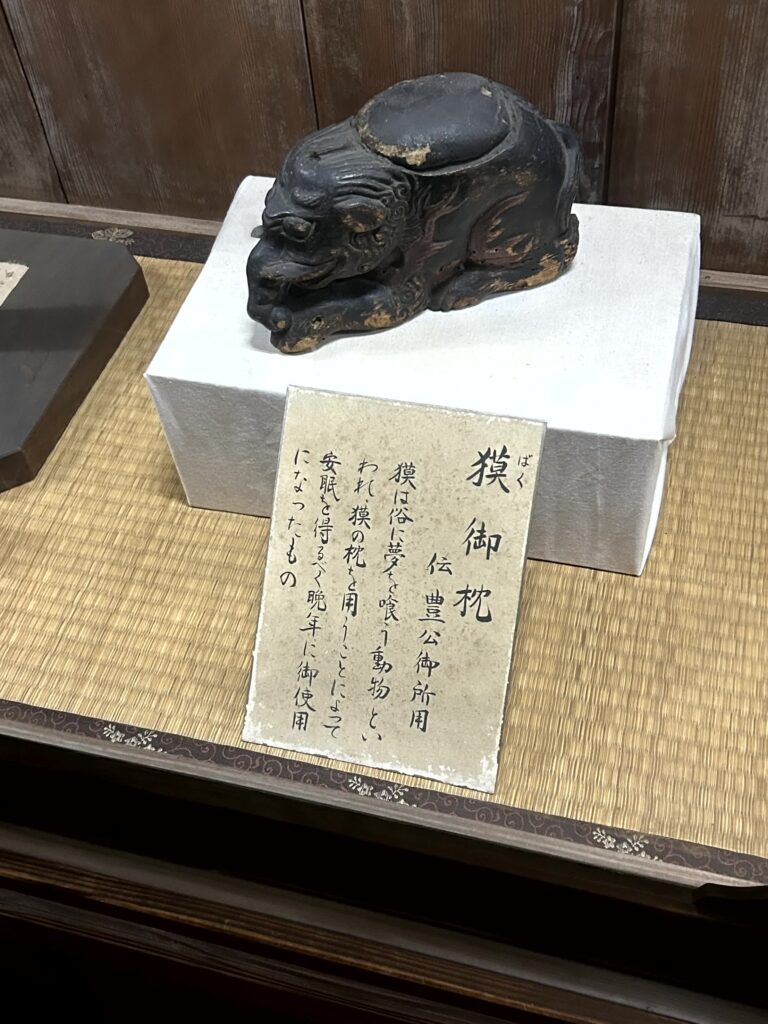

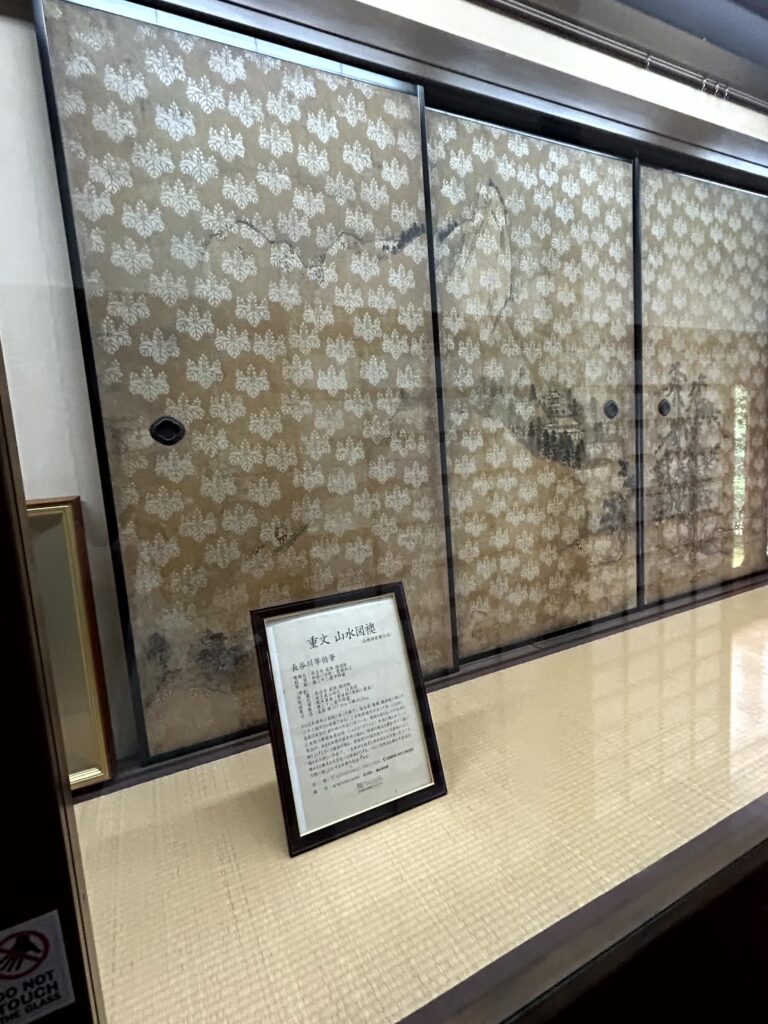

今日は運よく、普段は公開されていない表書院の左側に入ることができます。純浄観(重文)は、秀吉が醍醐の花見で使用した建物を、ここに移築したものと言われています。正面に洗濯機のような「藤戸石」がありますが、この石は、天下を治める者が所有する石として、歴代の権力者によって引き継がれています(①金閣②銀閣③細川邸④旧二条城(義昭御所)⑤聚楽第⑥醍醐寺三宝院)。座主の居住空間と言われる奥宸殿は、座ると正面に藤戸石が見えるように造られた、とガイドの方が説明していました。

奥の社は豊国大明神

奥は枕流亭

(瓢箪徳利と盃を表す)

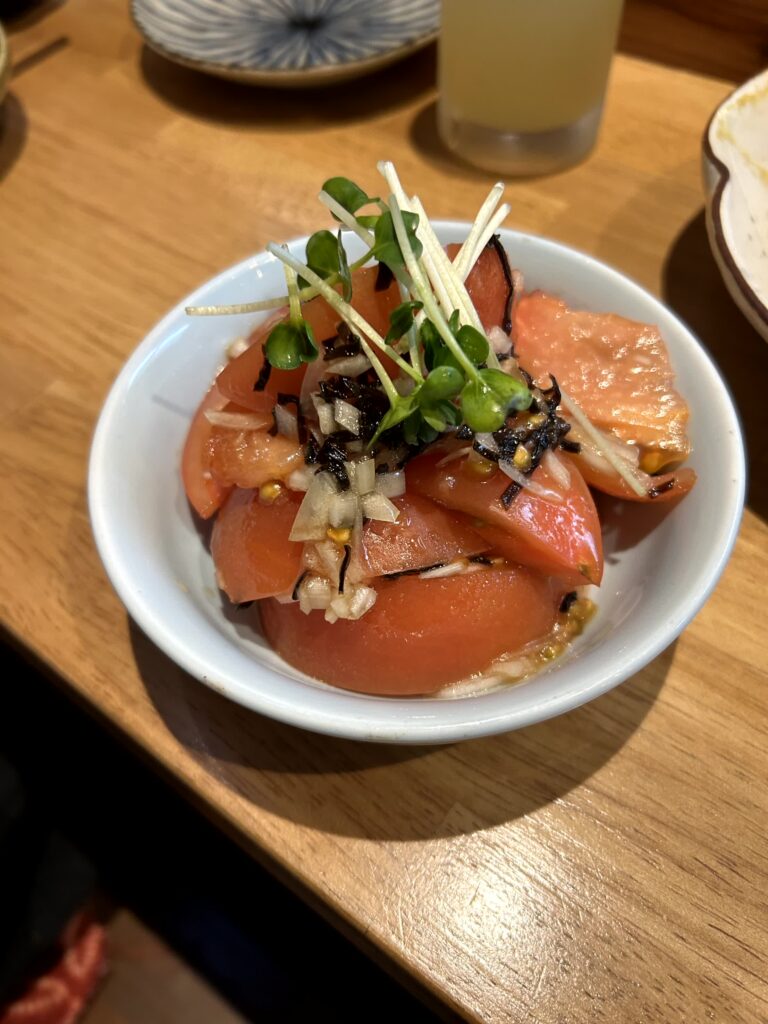

藤戸石

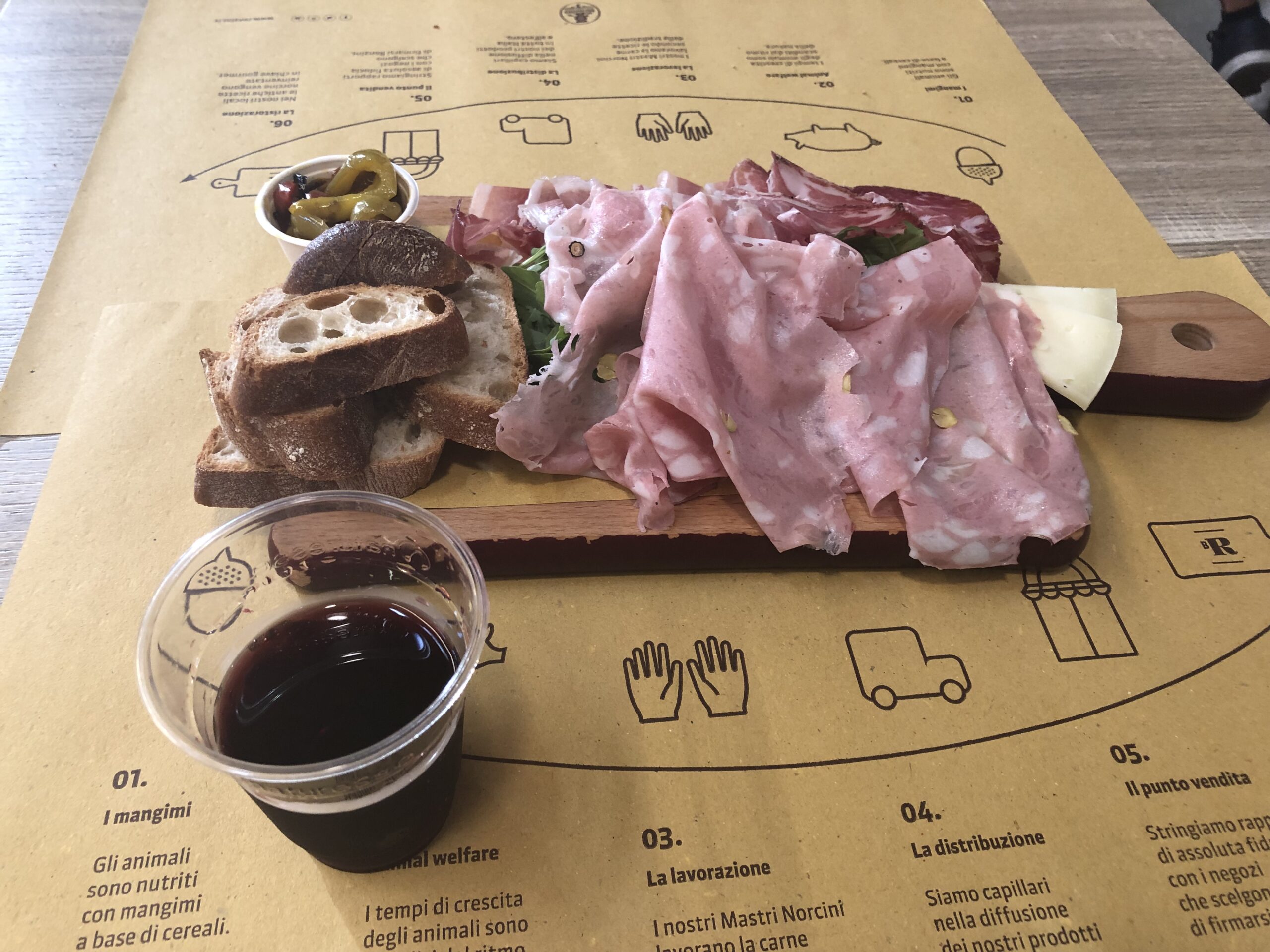

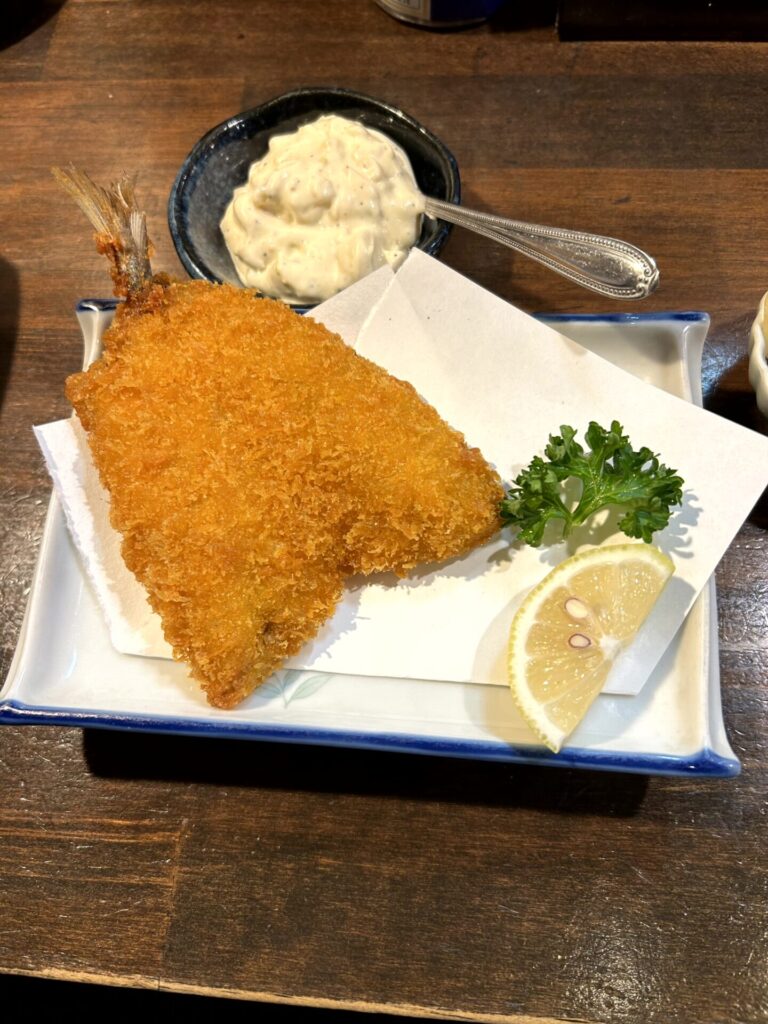

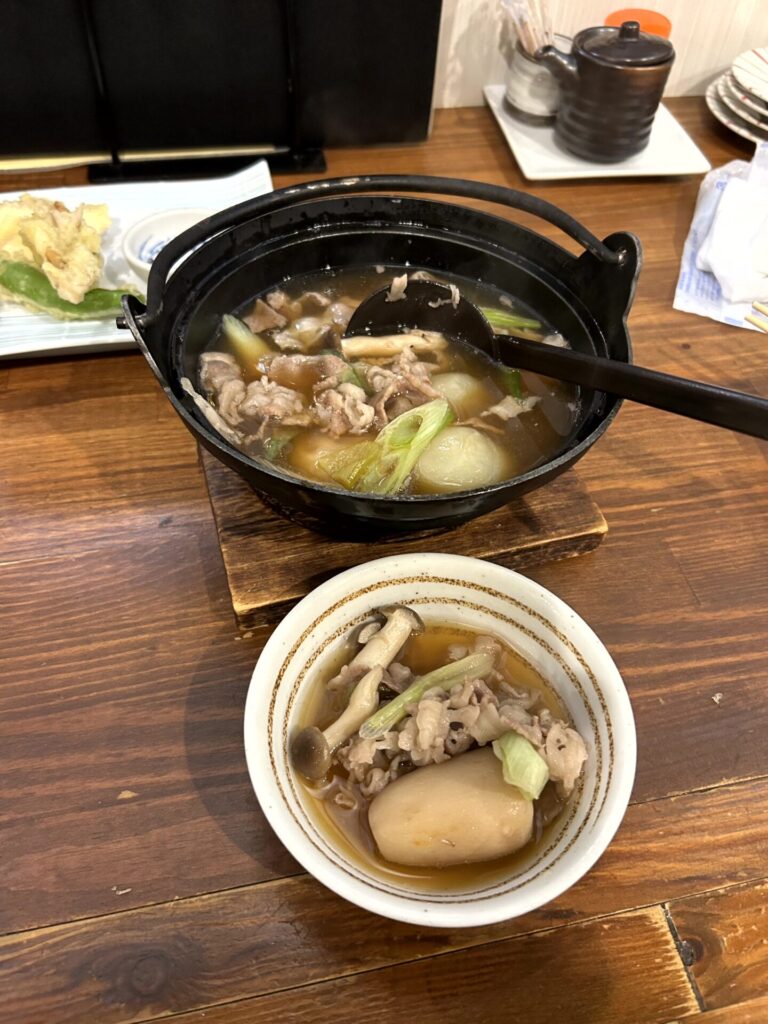

昼食は醍醐寺のフレンチカフェ「ル・クロ スゥ ル スリジェ」で、薬膳カレーをいただきました。店の意味ですが、オーナーシェフである黒岩功氏のフレンチレストラン「ル・クロ」と、フランス語で「桜の樹の下で」を意味する「sous le cerisier」を組み合わせたものなので、やはり春はすごい人出なのでしょうね。

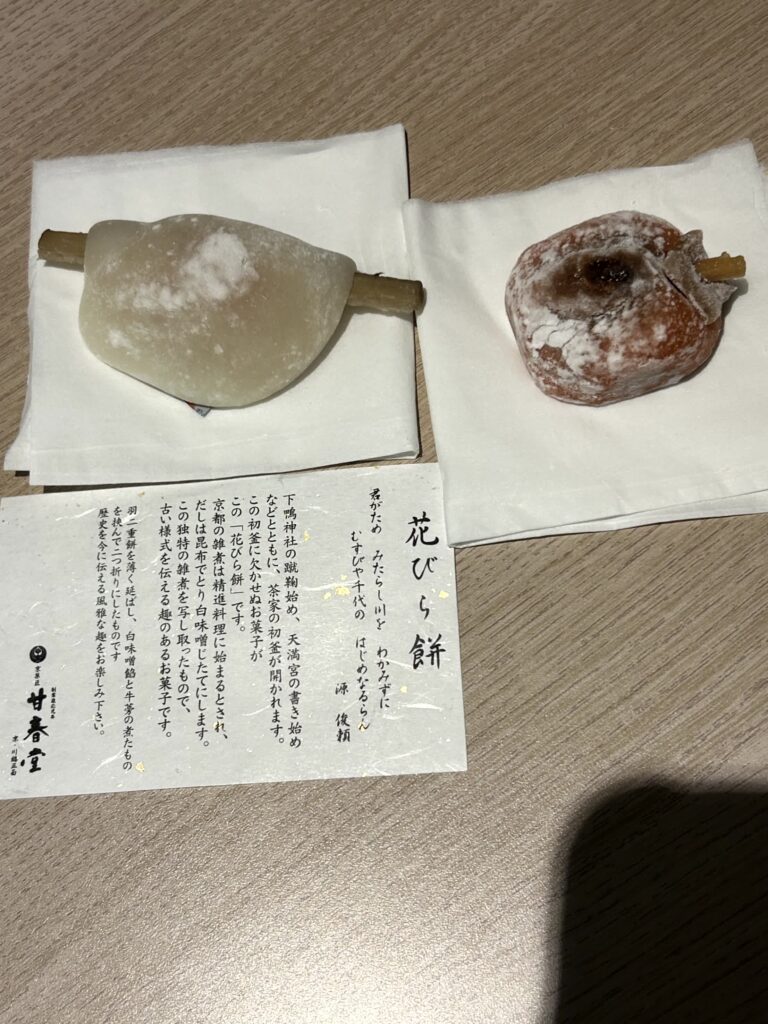

食事後は、小野小町ゆかりの隋心院に、徒歩で向かいます。15分程です。ここ小野地区は小野妹子や小野小町など公卿・貴族を輩出した小野氏一族の拠点です。寺の玄関を入ると、ジミー西村の大きな小野小町の像があります。中の能之間には、だるま商店の「 極彩色梅匂小町絵図」があり、小野小町の一生が、左から、4つのシーンに分割して描かれています。本堂の奥は、杉苔の美しい、「洛巽(らくそん、京の東の意味)の苔寺」とも言われる庭園が有り、雨の日は、特に映えるようです。

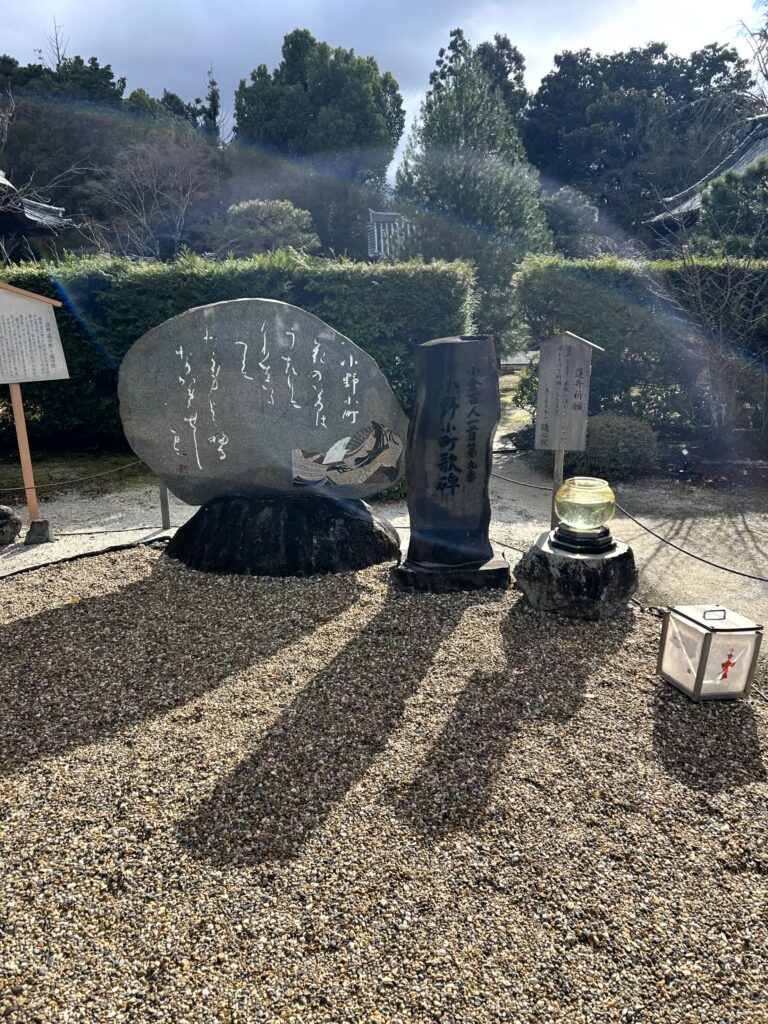

寺の外に出ます。入口のそばには、百人一首の小野小町の歌碑が、少し離れた竹林には、小町が顔が使ったという「小町化粧(けわい)井戸」があります。本堂裏手には、小町邸に通った深草少将が置いていったというカヤの実にちなんだ?カヤの木が供養塔の後ろに聳えています。更に奥まった竹林には、小町に寄せられた千通の手紙が埋められていると伝わる小町文塚もあります。

せっかくですので徒歩で真言宗山階派の大本山、勸修寺に向います。この寺には、氷室池を中心とする約2万㎡の池泉回遊式庭園があり、氷池園とも呼ばれています。さっそく園内に入り、まず指示通り、さざれ石に触れてみます。書院南庭には、横に這うように広がっている樹齢約750年の偃柏槙(はいひゃくしん、樹齢750年)、その中に、徳川光圀寄進と伝えられている灯籠が据えられています。受付で鳥の餌のパンの耳を頂きましたので、氷室池に行きましたが、残念ながら鳥はいませんでした。

燈籠(頭だけ見えます)

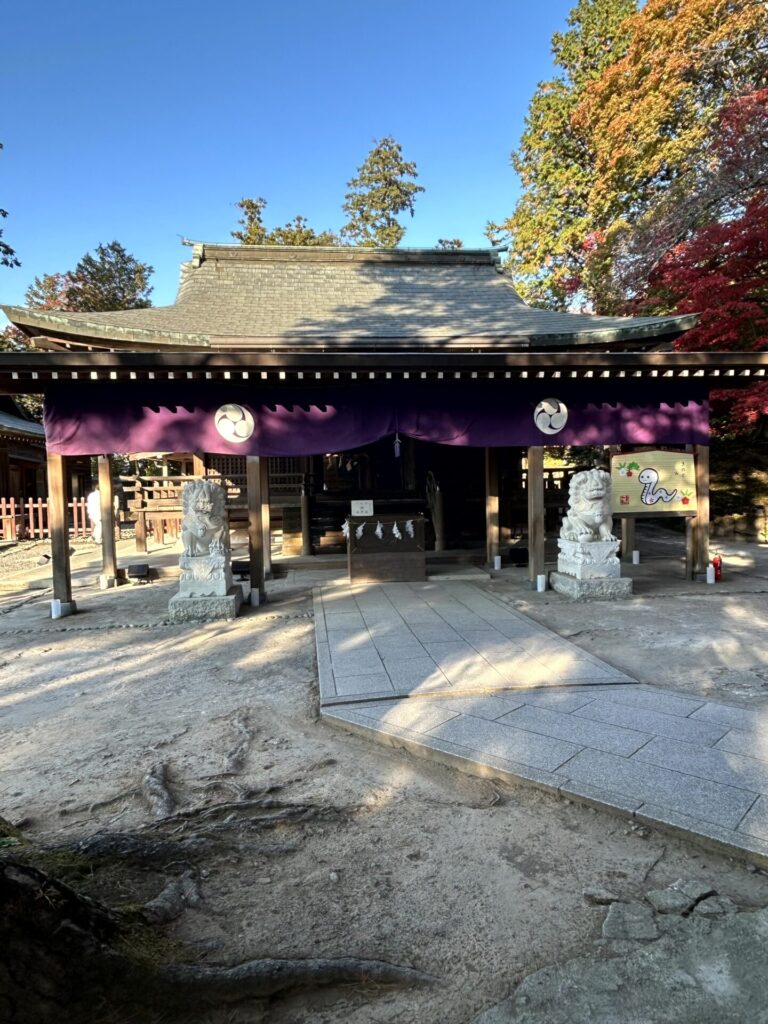

今回の京都旅行の最後は、忠臣蔵で名高い、大石内蔵助を祭神とする大石神社に参拝したいと思います。運良く勸修寺のそばのバス停から、大石神社の近くまでバスが出ていました。 この神社は、京都市街地からの交通の便が悪いためか、参拝者は誰もいませんでした。境内の脇で、来年の干支のミニチュアホースの「花子」が、寂しそうに?迎えてくれました。正月は主役になるのかもしれません。帰りは、大石神社の近くから、東山を突き抜け四条河原町まで行くバスがありますので、それに乗って戻ります。