<三日目>

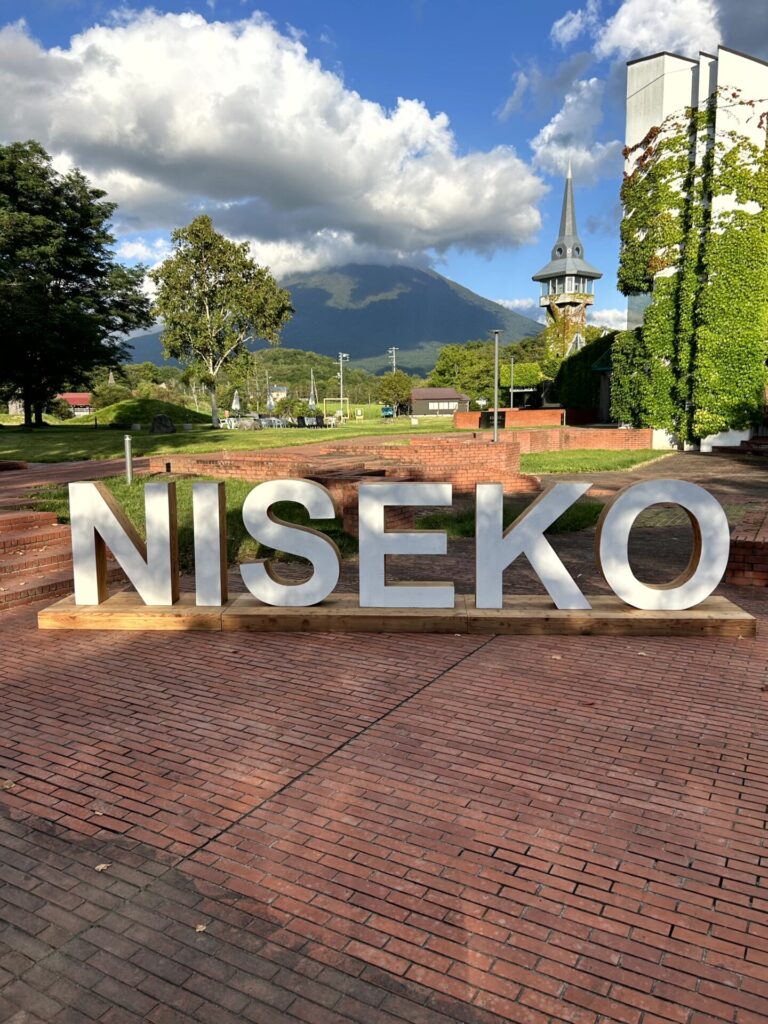

ニセコプリンスホテルひらふ亭は、ゲレンデ直結の温泉リゾートホテルで、露天風呂からはニセコアンヌプリやその下のゲレンデが一望できます。ホテルの外装は古いですが、中はリノベされています。ホテルを出ると、ゲレンデは直ぐそこです。

ひらふ亭

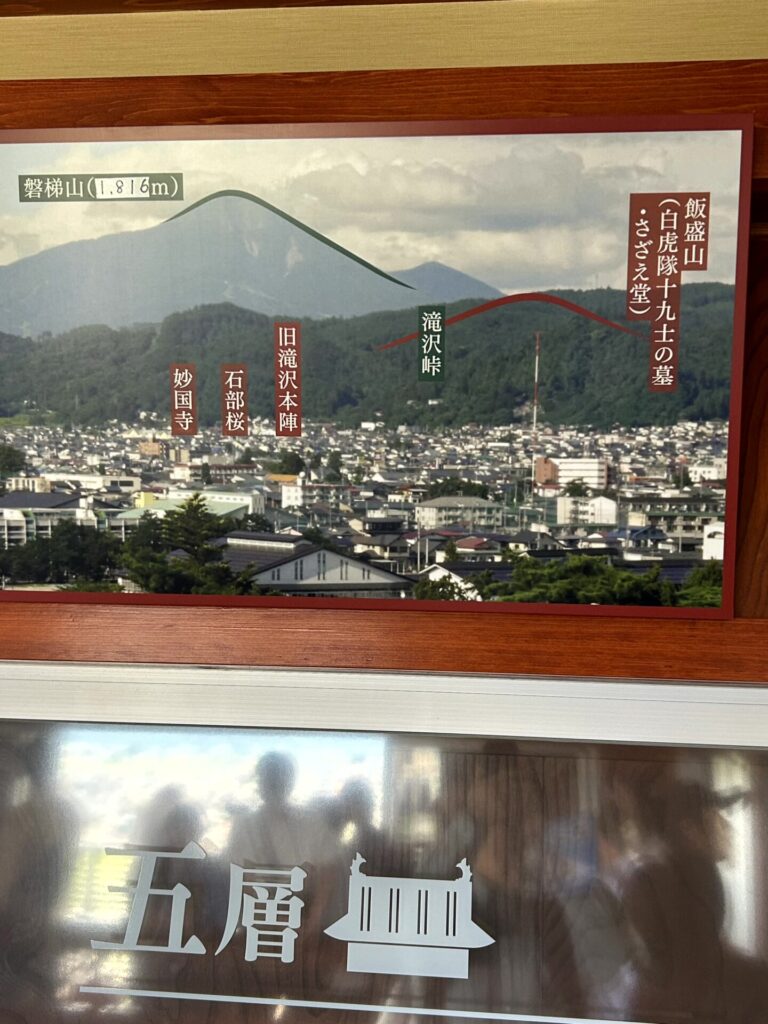

林芙美子の歌碑

今日は、積丹半島を一周してみます。途中チセヌプリ山の北側にある、神仙沼を散策してみます。沼に行く前に、休憩所の北側にある展望台に行きます。晴れていますので、岩内町や泊村、これから行く積丹半島が一望出来ます。次に、展望台とは反対側のニセコ・神仙沼自然休養林口から、木道に入ります。20分位進むと、湿原が現れ、その先に、ニセコ山系で最も美しい沼と言われる神仙沼があります。確かに幻想的な風景です。

岩内平野

岩内町や泊村

遠くに積丹半島

積丹半島に行く途中、岩内岳の裾野の小高い丘にある円山展望台に立ち寄ってみます。ここからは岩内町の街並み、泊村の原発や積丹半島が、神仙沼の展望台に比べ、より近く見えます。ここの夜景は2018年「日本夜景遺産」に認定されているそうです。室蘭の夜景も認定されおり、初日の夜、失念し見なくて本当に残念です。

昼食は、積丹半島の真ん中辺り、神恵内(かもえない)村にある勝栄鮨で頂くことにしました。この店は本土からの観光客だけで無く、道内の人にも人気があるらしく、昼のみの営業なので、わざわざ来ても具が無くなって、そのまま帰る人もいるようです。当日は30分程で入れました。当日、名物のウニ丼が無かったので、お鮨を頂くことにしました。

積丹半島の絶景地「神威岬」に到着です。やはり、ここは観光客で賑わっています。大海原へせり出した神威岬の先端まで、女人禁制の門から20分程、山有り谷有りの「チャレンカの小道」を進みます。かなりきつい行程です。両側には日本海の雄大な眺めが広がっています。下は、積丹ブルーの海岸です。

<チャレンカ伝説>奥州から蝦夷地へ逃れてきた義経は、アイヌの娘チャレンカと恋に落ちた。しかし、義経は追っ手から逃れるため、チャレンカを残して神威岬から大陸へ旅立った。義経を追って神威岬にたどり着いたチャレンカは、義経が既に出発した後であることを知り、悲しみに暮れて海に身を投げた。チャレンカの嫉妬により、和人の女性を乗せた船が神威岬沖を通ると転覆するという言い伝えが生まれ、かつて神威岬は女人禁制の地とされていた。

海岸は積丹ブルー

島武意(しまむい)海岸も見学する予定でしたが、飛行機の時間も迫っていますので、積丹町はスルーし、余市に向かいます。余市に入る手前、旧豊浜隧道の脇、ローソク岩を望み、かつてニシンの千石(せんごく)場所であった豊浜の海辺に、ソーラン節発祥の地碑が立っています。ニシンの千石場所とは、ニシンが大量に取れた魚場を言い、小樽や増毛にもあったそうです。ここから一つトンネルを抜けた先の海岸には、えびす岩と大黒岩があります。

遠くにローソク岩

大黒岩(右)

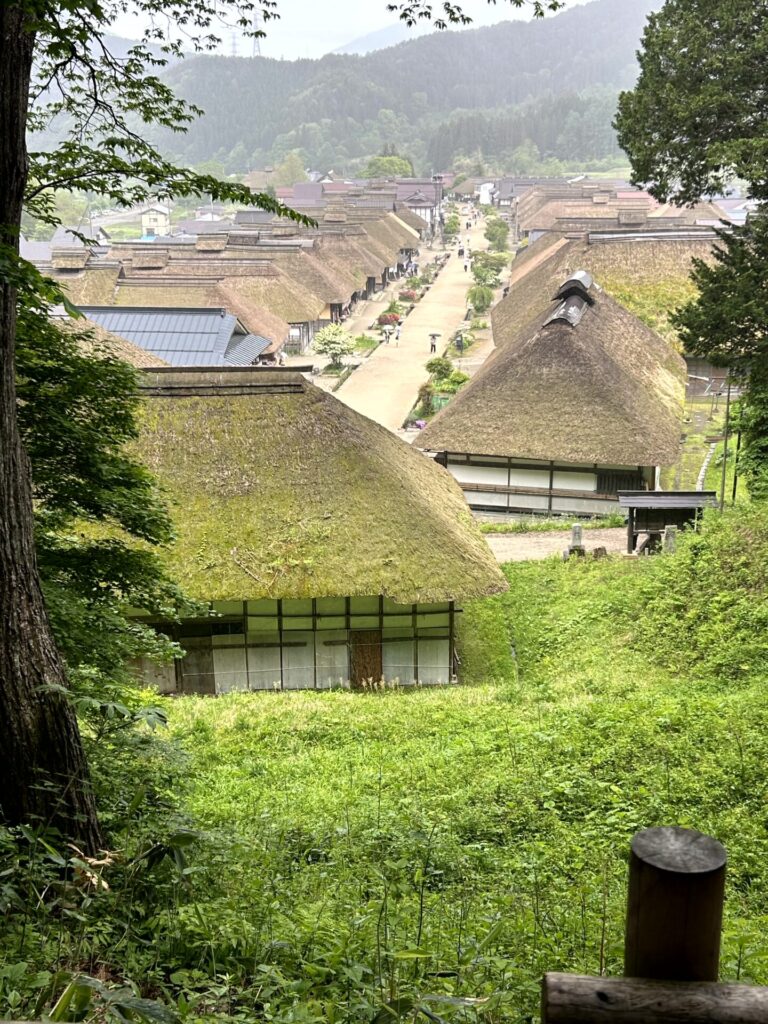

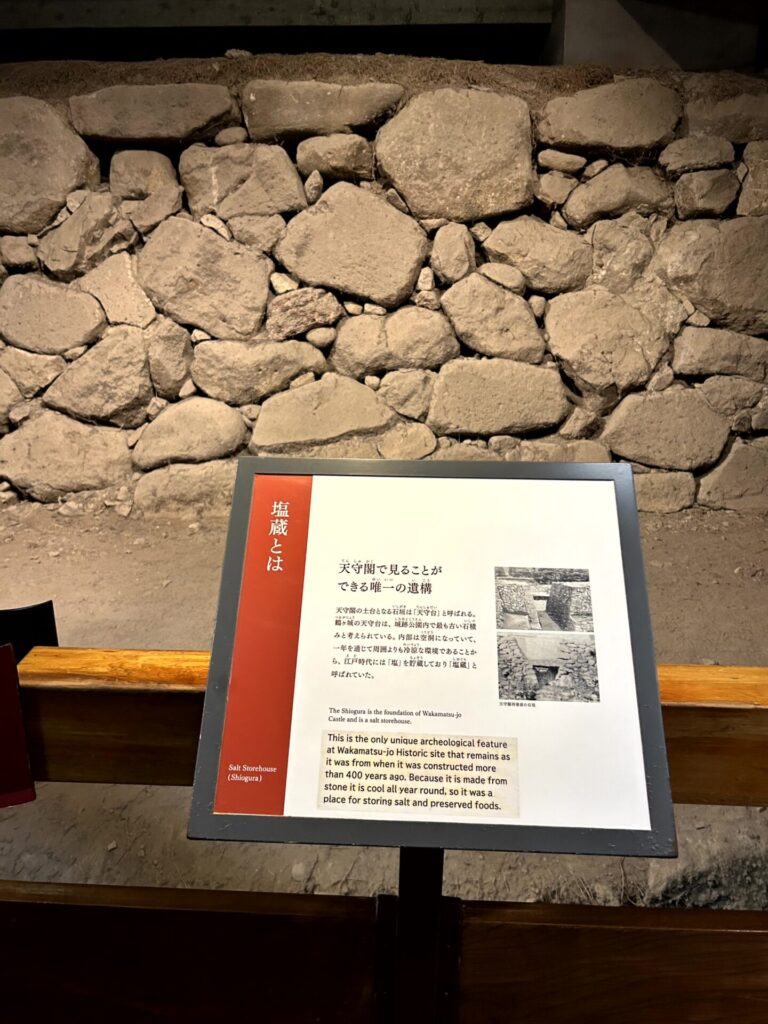

余市の市街に入り、若干時間がありますので、旧余市福原漁場(ぎょば)を見学します。ここは江戸時代から明治時代にかけて福原家が経営したニシン漁場の建築群で、主屋(親方家族と漁夫が生活)を中心に,文書庫、石倉(ニシン粕、ミガキニシン等の製品保管)、米味噌倉、網倉、ヤナ場(ミガキニシンを干す場所)等が展示、公開されています。今はその面影さえもありませんが、かつて松前から稚内まで700㎞にわたりニシン街道があったということが、この施設から実感できますね。これで今回の旅行は終了し、余市インターから、新千歳空港に向かいます。

米味噌倉(左)