<三日目>

今日はまず車で30分ほどのところにある釧路湿原展望台に行くことにします。朝方、霧がかかっていたので、景色が見えるかどうか心配でしたがどうやら晴れてきました。屋上からは、展望台の前面に、釧路湿原が一望できます。展望台の中は湿原をイメージした展示ブースとなっています。

展望台の裏手には、湿原を探勝する2.5㎞ほどの歩道があります。歩道を入ると熊が目撃され早朝夕方通行禁止の立て札がありましす。心配になったので、展望台に戻り、係の人に熊は大丈夫かと聞きました。人が大勢いるので、たぶん大丈夫、と言われましたので、恐る恐る辺りを注意しながら、進むことにします。 20分程木道進むとサテライト展望台があります。一面に釧路湿原を展望できます。ここからの帰り道は木道ではなく、幅の広いバリアフリーの道となっています。

釧路市内に戻り、昼食とします。老舗の蕎麦屋である、竹老園 東家総本店に行くことにします。1874年、初代は夜啼きそばからの創業で、現在4代目、150年の歴史があるようです。茶蕎麦と鳥なめこ蕎麦を頂きました。食事後、元々の正面に行き、庭園を鑑賞します。

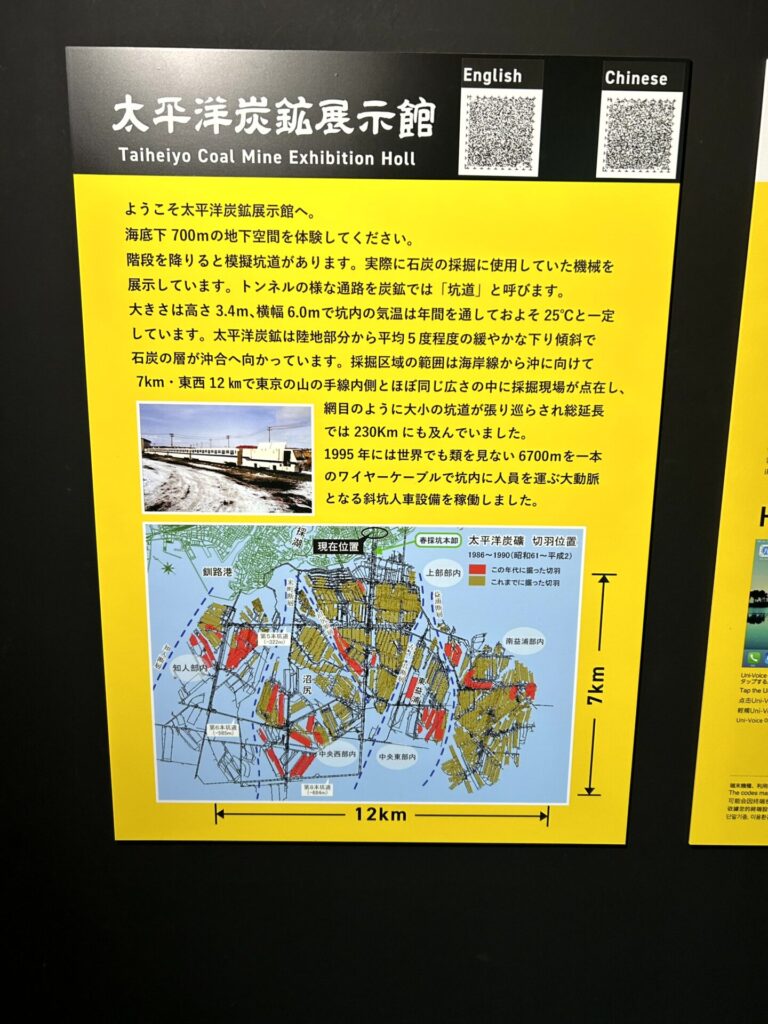

昼食後、旧太平洋炭礦の炭鉱礦展示館を見学します。入口には、ここで採掘された

6トンの日本一の大塊炭が展示されています。1階はパネルやジオラマで、炭鉱の概要や歴史が説明されています。地下には模擬坑道があり、かつて炭鉱で使用されていた設備が展示されています。炭鉱の地図を見ると、この展示館の下から7㎞先まで坑道が続いています。釧路の海岸の下に、これ程広大な地下空間があったとは、思いもよりませんでした。

日本一の大塊炭

地下に坑道があった!

次は、釧路市立博物館を見学します。展示は1階が釧路の自然、2階が釧路の歴史、4階がアイヌの歴史となっています。1階にあるシロナガスクジラの下顎の骨の長さは 6.7m もあります。このクジラの体長は、25m程度と想定されるそうです。ゴールデンカムイの作者の野田サトル氏も取材のためここを訪れたそうで、そのときのサインが展示されています。

顎の骨(1階)

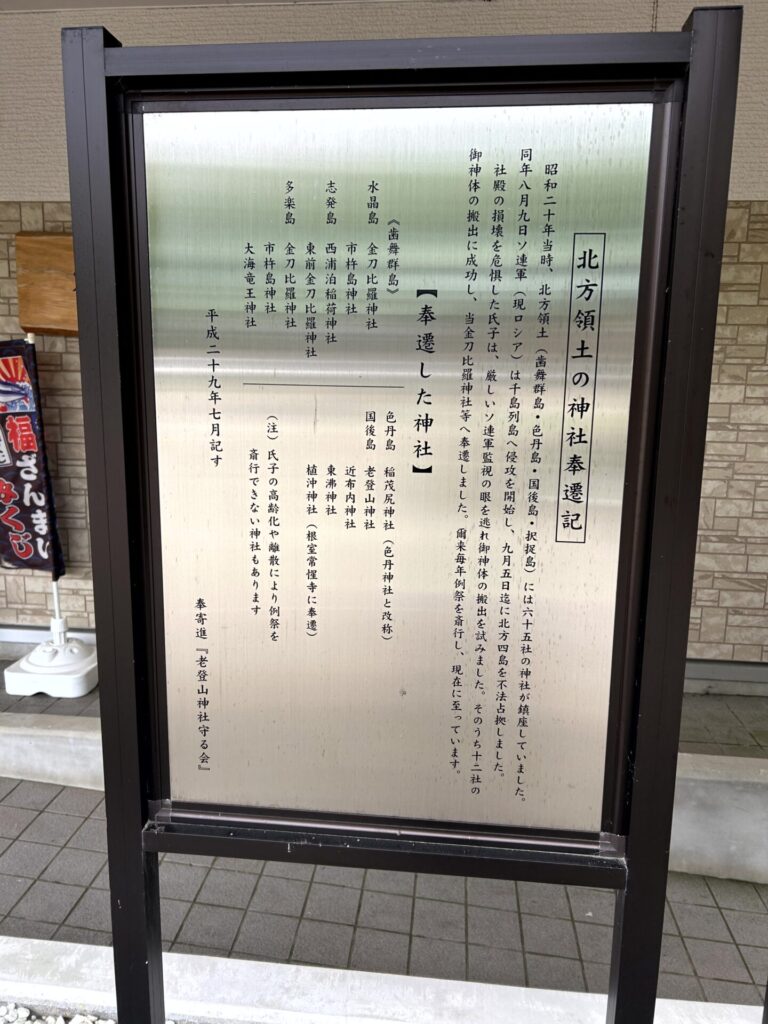

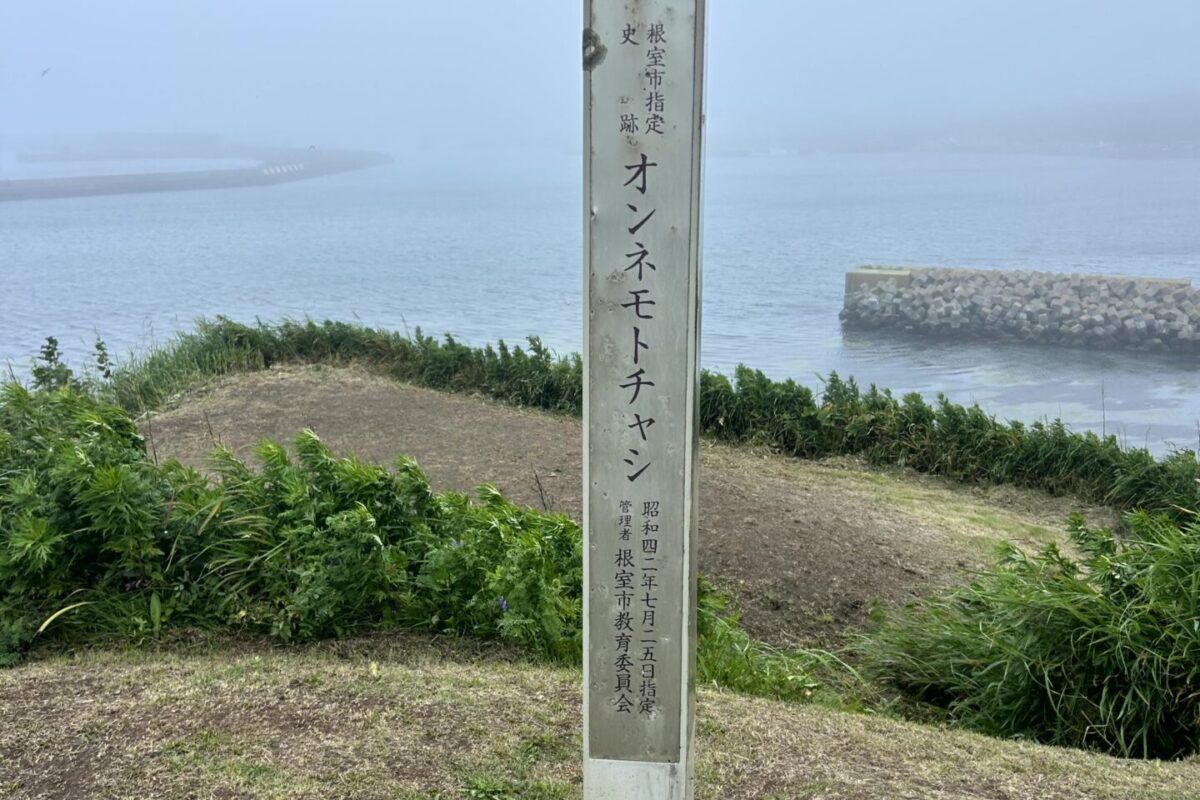

博物館の近くにある春採湖(はるとりこ)に立ち寄ります。ネイチャーセンターを通り過ぎると、ハルトルチャランケチャシ跡がありますので行ってみます。チャシからは春採湖が一望でき、ここにチャシを造った理由が分かります。そばにケークウォークという喫茶店がありましたので、一休みしました。

チャシ跡の看板

チャシ跡

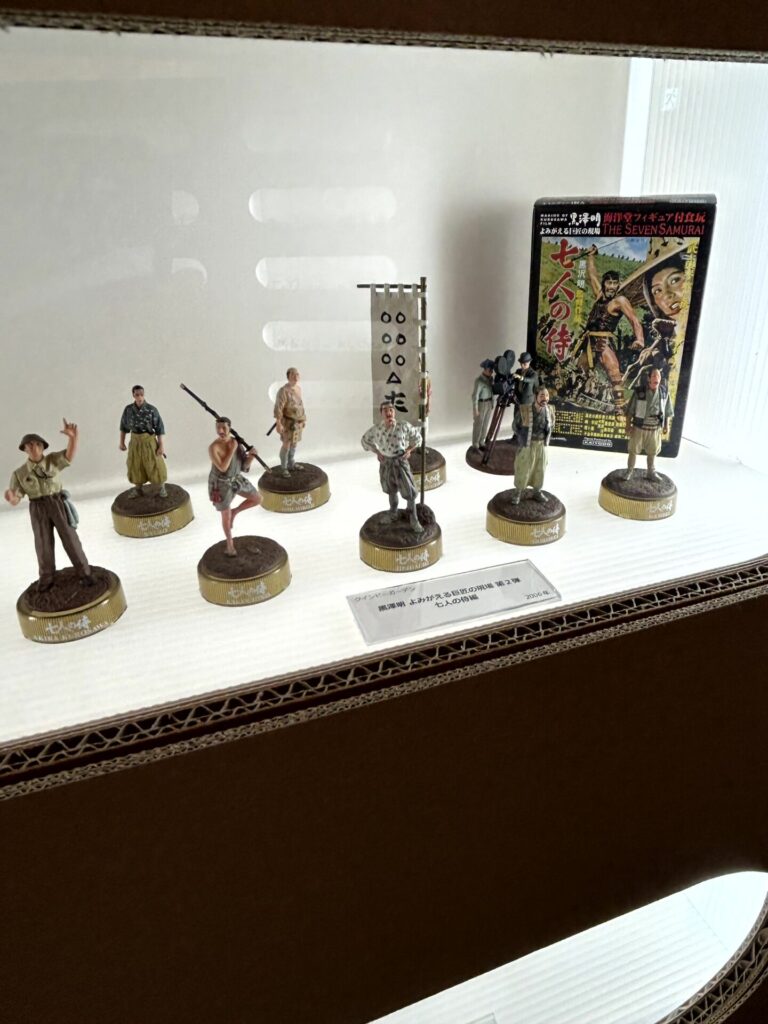

喫茶店に、海洋堂フィギア展のパンフレットがありましたので、釧路市立美術館に行き、見学することにします。海洋堂の歴史から始り、これまで制作されたフィギアが数多く展示されていました。

まだ時間がありますので、釧路川に架かる弊舞橋を渡り、屋内植物園EGGとフィッシャーマンズワーフMOOを覗いてみます。建物の前では、釧路川に沿って、岸壁炉ばたがセットされていましたが、まだ若干早いため、準備中でした。

フィッシャーマンズ

ワーフMOO(後ろ)

飛行場に行く前に、早めの夕食を取ります。スパカツで有名な泉屋総本店に行きます。1階には料理のサンプルが壁一万にあります。レストランは2階です。時間が早いので、客席には人はまばらです。名物のスパカツと、Dセット(ビーフシチュー・エビフライ・カニコロッケ・ドリア/イタリアン・サラダ添え)を頂きました。何れも見た目以上のボリュームです。

駐車場に戻りますが、高台にある釧路市立美術館の10階は、無料の展望室になっています。釧路の思い出に、立ち寄ってみます。そこからは釧路市の市街地が一望できます。インドネシアのバリ島、フィリピンのマニラ湾とともに世界三大夕日といわれる釧路の美しい夕日(本当かな?)は、残念ながらまだ早い時間でしたので、見ることは出来ませんでした。釧路空港に戻りますが、気温は、22.9度。今から暑い東京に帰ります。