<三日目>

昨日は、柳川の街を散策していなかったので、食事前に少し歩いてみます。あいにく雨が降っています。まずは柳川城本丸に向かいます。かつての城跡は、本丸が柳城中学校、二の丸が柳川高等学校のキャンパスとなっており、石垣や堀が残っているのみです。元の城の中堀沿いに、遊歩道が整備されていますので、歩きながらホテルに戻ります。途中には船頭さんの訓練所の看板がありました。船頭さんを募集している会社のホームページを見ると、水に対する恐怖心が無ければ、3ヶ月の研修で、必ず漕げるようになり、唄も学べるそうです。

船頭訓練所

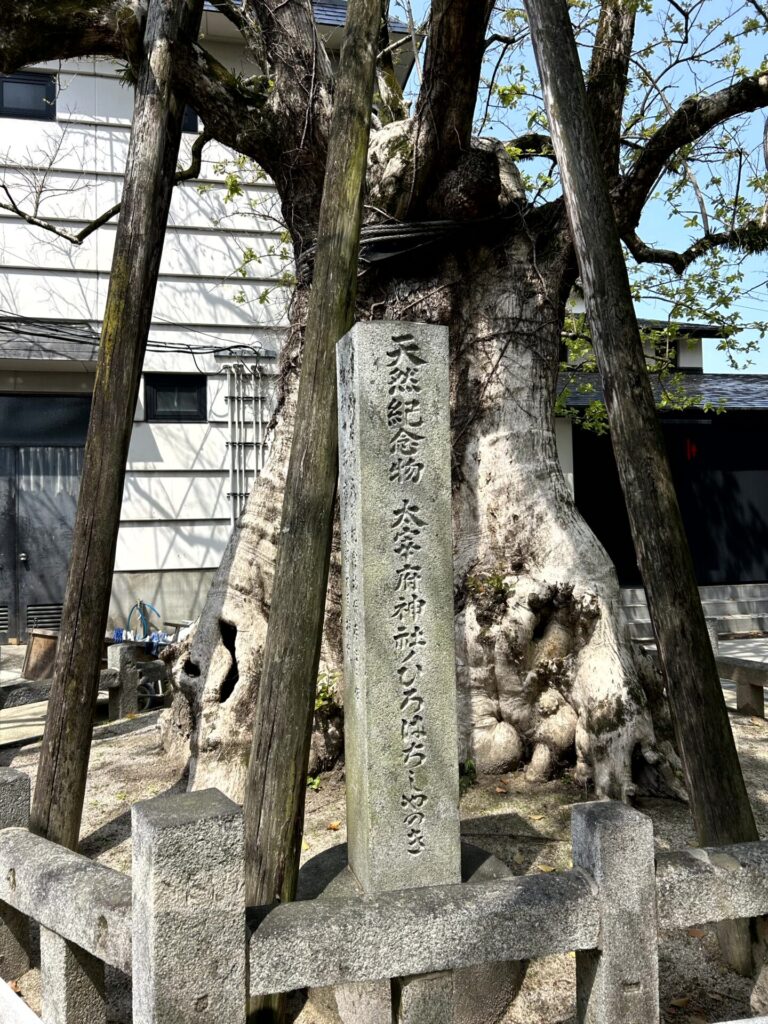

朝食事後、幸いなことに、雨はあがりました。今日は、柳川城の北東(鬼門)に鎮座する三柱(みはしら)神社からスタートします。三柱神社は、初代柳川藩主 立花宗茂、岳父 戸次道雪(べっきどうせつ)、宗茂の妻 誾千代(ぎんちよ)の三神を祀っていることから三柱神社と称されています。宗茂は、関ヶ原の戦いで西軍に付いたため、一度は柳川を去ることとなりましたが、その後に功績が認められ再び柳川藩主に返り咲きました。西軍で元いた領地に戻ることができた大名は、宗茂ただ一人だったことから、「復活の神様」として、崇敬されています。一方、妻の誾千代も、父から城主を譲られ、武装し軍を指揮するなど、様々な伝説が残る「戦う女城主」として知られており、柳川では、「立花宗茂と誾千代」の大河ドラマ実現の招致活動が行われています。

(下は船着き場)

(欄干の四隅の擬宝珠は

柳川城の橋で

使用されたもの)

今日はこの後、アド街で3月に放映されていたことも有り、日田に向かいます。途中、今村天主堂と大刀洗平和記念館を見学します。今村天主堂は、1913年に竣工した教会で、現在、国の重要文化財に指定されています。普通の日本の住宅地のまん中に、2つの塔を持つロマネスク様式の赤レンガ作りの建物が、どーんと聳えている光景は、建設に献身的に労働奉仕をした多くの熱意が感じられます。残念ながら、建物は現在耐震工事中で、中を見学することはできません。

(今村教会HP)

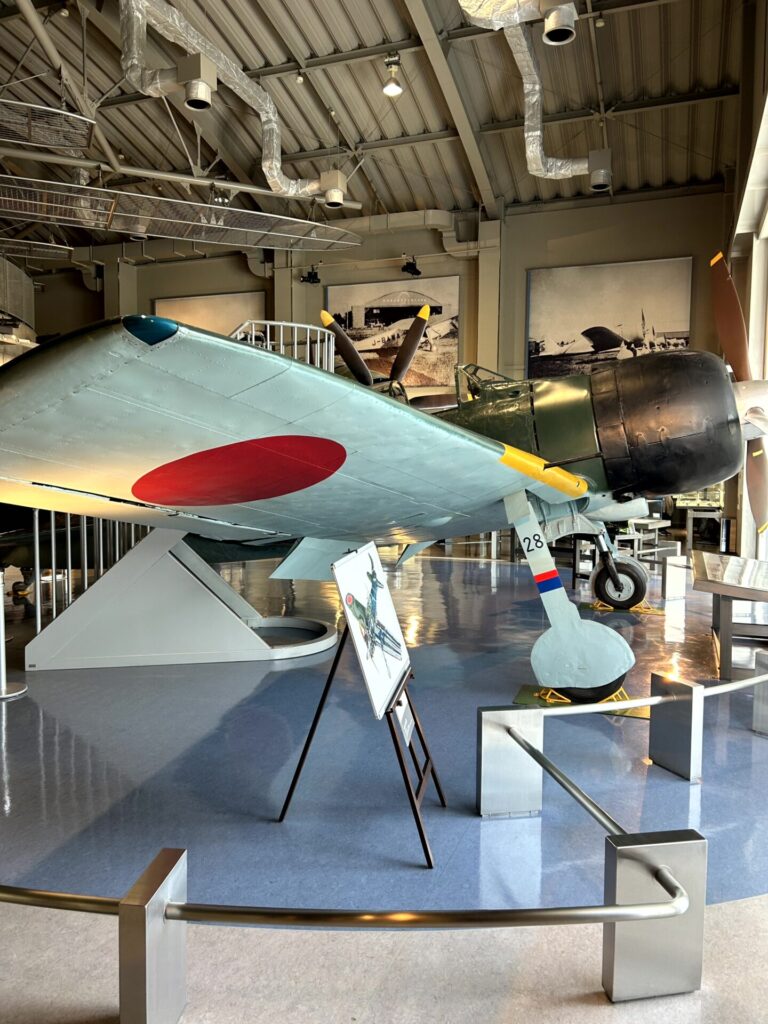

そこから来るまで10分程の場所に、大刀洗平和記念館が有ります。この一帯は、かつて「東洋一」と謳われた大刀洗飛行場を中心とした、日本陸軍の西日本最大の航空拠点でした。大戦末期には、この飛行場は、知覧などに向かう特攻隊の中継基地となっていました。そうした経緯から、館内には、航空特攻で戦死した約4,000名の名簿が展示されています。航空機の展示としては、いずれも世界で唯一現存している零式艦上戦闘機三二型と九七式戦闘機、また、ゴジラ-1.0の撮影のために製作された震電の実物大模型があります。

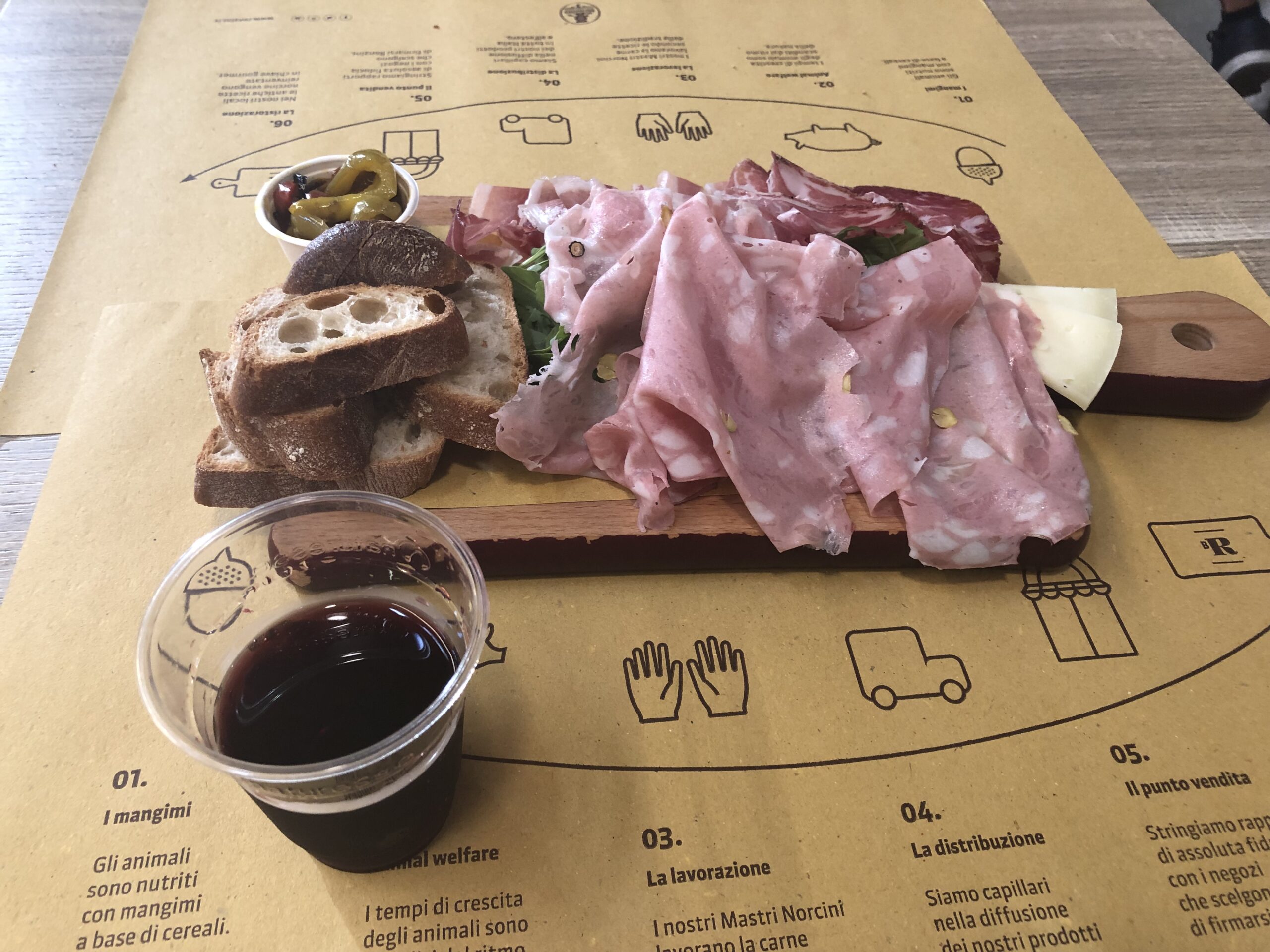

大刀洗から日田(ひた)に向かいます。昼時になりましたので、ここでは名物の日田焼きそばを、「三久」で頂きます。こだわりの自家製麺を使用し、炒めるというよりは焼くと行った調理法なので、通常の焼きそばに、ベビースターラーメンが入っている感じで、モチッとした食感とパリッとした食感の両方があります。ソースも自家調合だそうです。

日田は、「進撃の巨人」の作者である諫山 創の故郷です。「進撃の巨人」の、周囲を壁に囲まれるという閉塞した設定は、作者が「壁のような山に囲まれた」と表現する出身地からの着想だそうですが、そのエリアは、更に先に行く必要があります。サッポロビール九州日田工場の敷地内に、進撃の巨人 in HITAミュージアム ANNEXがありますので、替わりにそこに行きます。館内には、作者がセレクトした、コメント付きのシーンが展示されています。

ミュージアム ANNEX

今日の最後は、日田の豆田町の散策です。無料駐車場は、月隈公園に有りますが、そこは、慶長年間に小川壱岐守が永山城を築城し、徳川の時代からは幕府直轄地となり、日田代官の居城となったところです。今は、その城跡は石垣と堀の一部が残るだけになっています。花月川に架かる御幸橋を渡ると、豆田町に入ります。御幸通りをしばらく進み、左折、左折で上町通りに入ります。「歴史薫る小京都」といわれていますが、街自体はそれほど大きくありませんので、30分位で一周できます。最後に、上町通りの端に、清酒薫長醸造元・薫長酒蔵史料館がありましたので入り、日田の記念に「薫長ミニボトルセット」を購入しました。この街は、大宰府と異なり、韓国語を話す人が7割くらいで、中国語はあまり聞こえてきません。湯布院も同じ状況でしたので、韓国語を話す人は、福岡からここを経由して湯布院に向かうのでしょうか?これで今回の福岡の旅行は終了し、福岡空港に戻ります。

(永山城址)

御幸橋(奥)手前(新橋)

ミニボトルセット