<三日目>

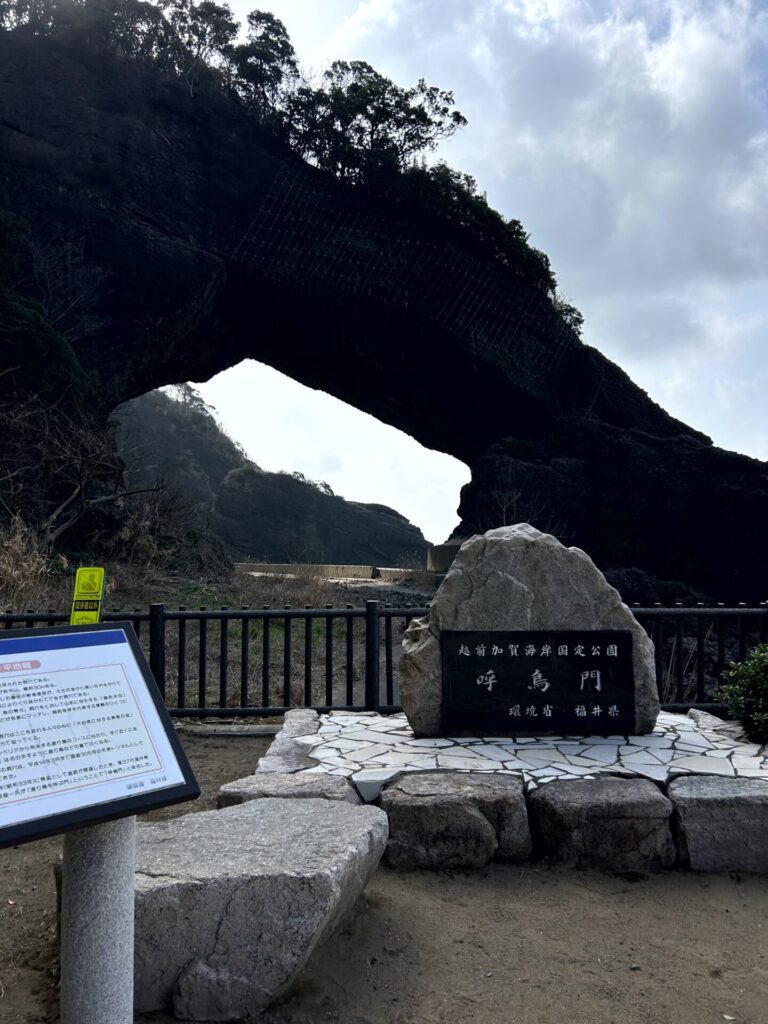

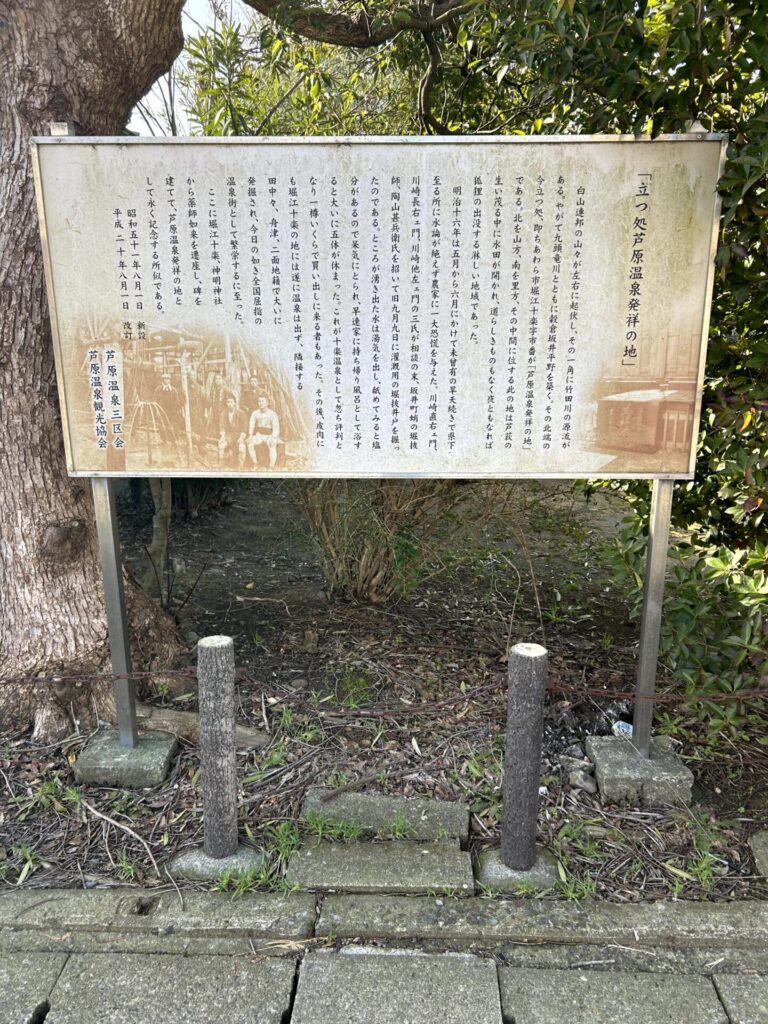

今日は、東尋坊を見て、丸岡城、山中温泉経由で小松空港に向かいます。あわら温泉周辺は田園地帯ですが、この美松の前も田んぼです。あわら温泉の中心地で、天皇も宿泊されことのある由緒ある旧角惣の広大な跡地を開発しています。隣地の方に伺うと、星野リゾートが建つようです。最後は、あわら温泉の発祥の地を訪れます。銘文を読むと、1883年に日照り対策で掘った井戸から湯が吹き出たことが始まりとのことです。

あわら温泉から雄島は車で15分くらいです。島までは、224mの朱塗りの大橋が架かり、歩いて渡ることができます。雄島の周囲は断崖絶壁なので、橋を渡って大湊神社の大きな鳥居をくぐり、78段の石段をのぼります。のぼりきったところが、雄島周遊のスタートです。1周は30分位です。

時計回りにしばらく歩くと、大湊神社の拝殿が有ります。この神社は海上守護の神様と仰がれ、近くの港へ寄る船舶は必ず参拝するそうです。源義経も奥州へ下降する際、武運と海上の安全を祈願しています。拝殿正面の崖の上に海に向かって鳥居があります。ここからが参道なのでしょうか。しばらく行くと、瓜割の水の看板があります。岩礁に湧く真水小さな泉だそうです。看板の指示の通り進み、周囲の岩礁を探しますがなかなか見つかりません。15分位悪戦苦闘してようやく発見しました。ここのそばに小型の雄島灯台があります。雄島を半周した辺りから、道から樹木が無くなり、海がよく見えます。遊覧船は、東尋坊の遊覧船はこの辺りで引き返すようです。

東尋坊につき、まず高さ50mの東尋坊タワーにのぼります。360度眼下に景色が見えます。但し、残念ながら東尋坊の崖はここからは見えません。東尋坊に行く途中、東尋坊商店街の外れの「IWABA CAFE」で一休みします。開店一番乗りということも有り、海がよく見え、東尋坊の碑の前の席に座ることが出来ました。

(タワーから)

ケーキセット

100m位続く東尋坊商店街を抜けた先に、東尋坊の崖があります。一帯はマグマが冷えて固まった柱状摂理の岩石が、海食で、険しい、垂直の岩壁となっています。これほどの規模を持つものは世界的にも珍しく、地質上極めて貴重とされ、国の天然記念物および名勝に指定されています。20m超の崖を上からのぞくと、吸い込まれそうな高さで、そのため、東尋坊は自殺の名所としても有名です。遊覧船が壁の前にエンジンを止めて停泊していますが、荒波でかなり揺れています。船に弱い人は、地獄では?

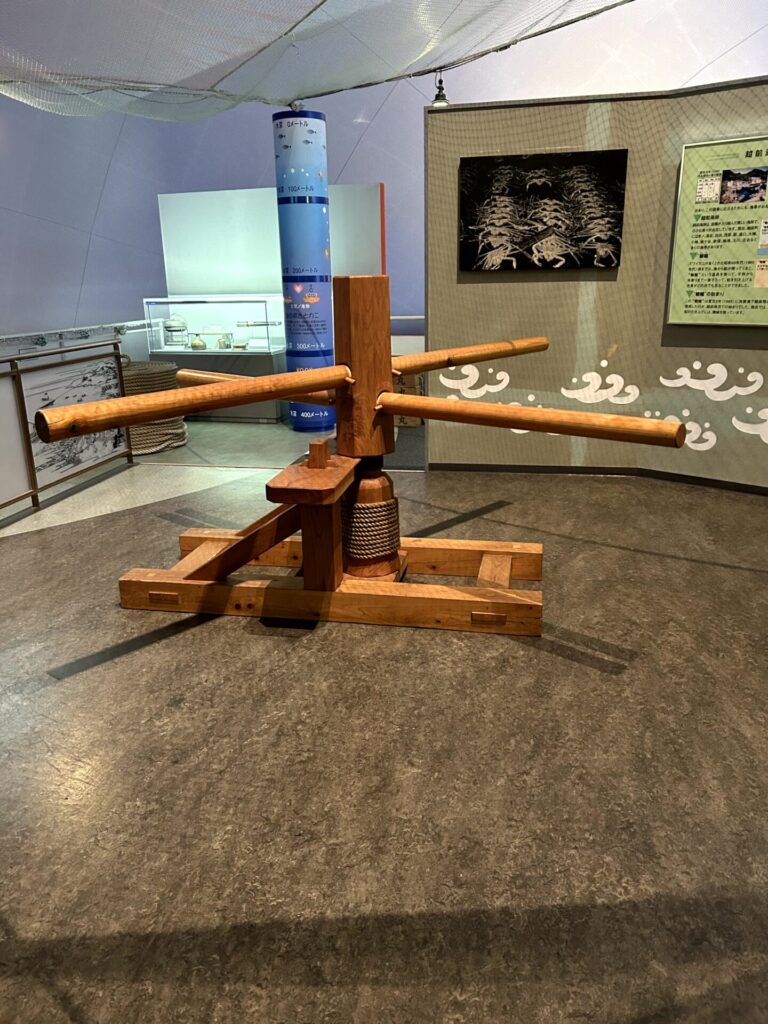

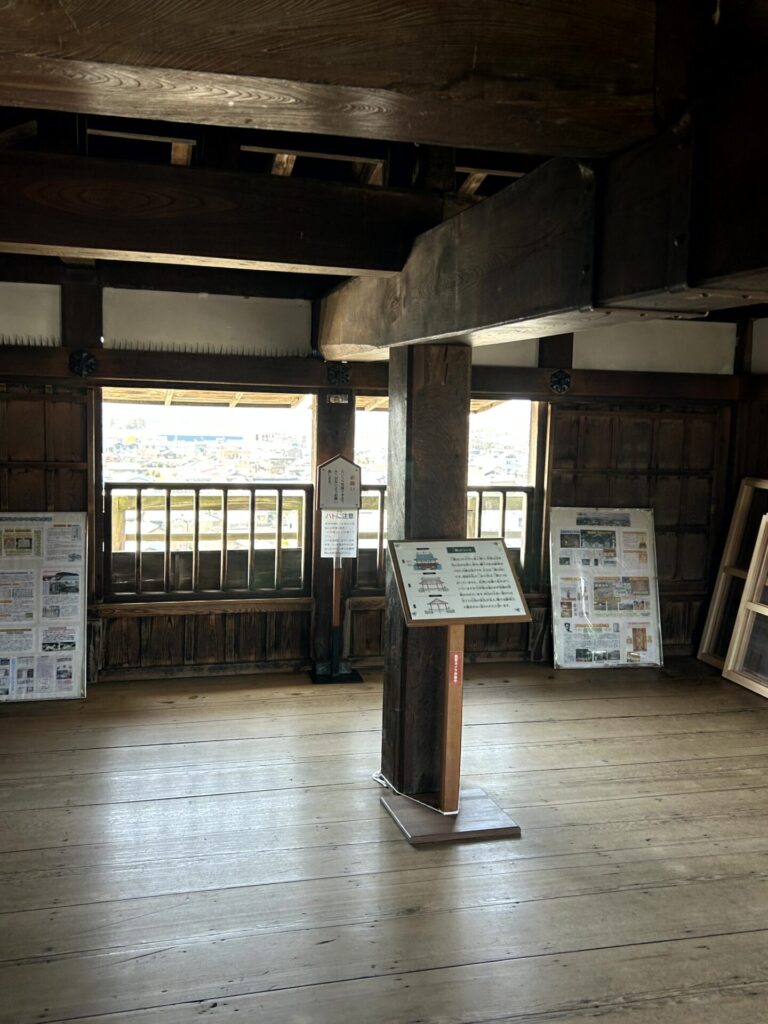

丸岡城に行く途中、坂井市の市街に入ります。三国駅の近くに坂井市龍翔博物館が有りますので見学していきます。1879年に建築された小学校の外観を復元した博物館です。4階の展望バルコニーからは、九頭竜川の河口や上流側が一望出来ます。展示は、坂井市の地理、歴史、産業、文化人等ですが、越前織りとして細い糸で作る「織ネーム」や「美術織物」の緻密さには驚嘆しました。

美術織物の展示

昼食は、線路を隔てて反対側に有るそば処 盛安で、温かいごぼう天そばと、きのこそばを頂きました。後から知りましたが、この店は創業100年の老舗で、2021北陸ミシュランプレートに選ばれています。

きのこそば(上)

昼食後。現存12天守のひとつ、丸岡城に向かいます。この城は、柴田勝家の甥の柴田勝豊が築きました。屋根は二重ですが、内部は三階となっています。こぢんまりとした天守なので、階段は日本一急(65度)といわれ、登山の鎖場のような感覚で、ロープをつたってのぼる必要があります。

丸岡城の近くには、一筆啓上 日本一短い手紙の館があります。「お仙泣かすな」は、丸岡藩初代藩主の本多成重(幼名お仙)の父・本多作左衛門重次が妻に宛てた手紙で、これに因んで坂井市では、1993年から「一筆啓上賞」として、日本一短い手紙(1~40文字まで)のコンクールを行っています。入賞作品は館に展示されています。

日本一短い手紙の館

左右は入賞作品

国道364号で山中温泉を目指します。雪が心配でしたが、道の両側だけに残っています。こおろぎ橋駐車場に車を止め、山中温泉ゆげ街道を散策します。途中には、奥の細道で芭蕉が敦賀に行く前に逗留した、泉屋の址があります。ゆげ街道の突き当たり、菊の湯(女湯)の前に、足湯と飲み湯が有りましたので、温泉を飲み、足湯につかりました。

大聖寺川沿いの鶴仙渓に行くため、お薬師通りを進み、あやとりはしに向かいます。あやとりはしはその名前のように、くねっています。橋を渡って、川沿いの遊歩道に下りてみます。既に遊歩道には雪は無く、散策できます。川は雪解け水で、かなり水量があります。こおろぎ橋まで歩き、駐車場に戻ります。

(下から)

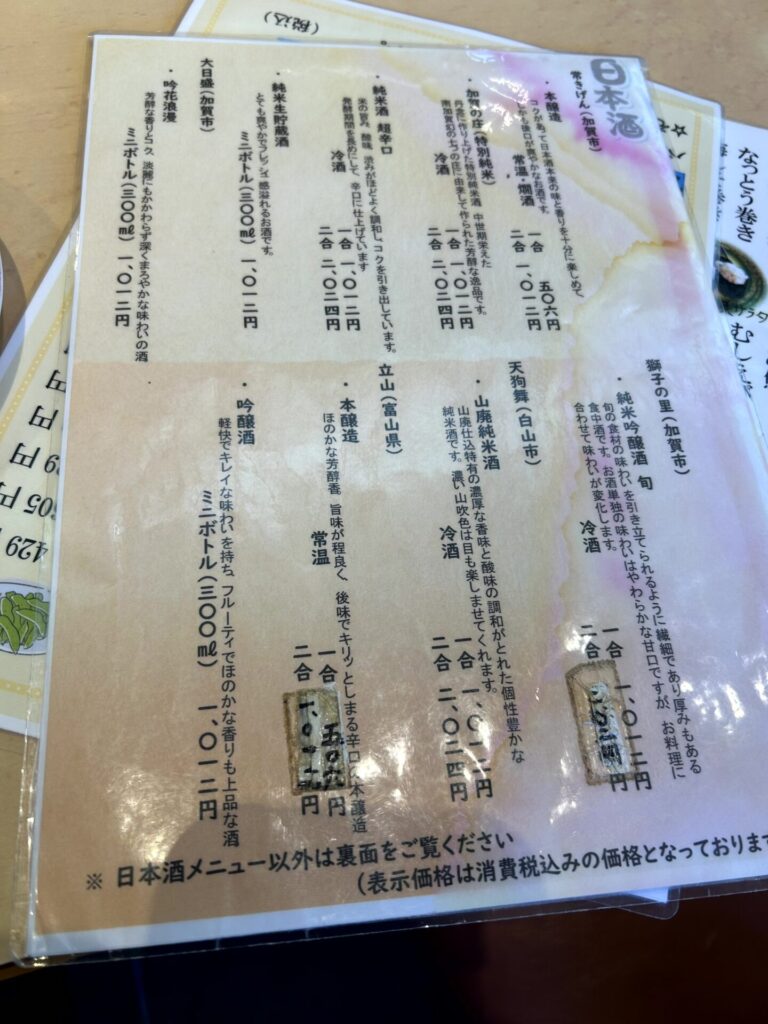

国道364号の山道を抜けると加賀市の市街に入ります。九谷焼美術館に行ってみたところ、なんと、臨時休業!代わりに、「久谷満月」に立ち寄り、九谷焼を品定めしてみます。時間も無かったので、鑑賞のみ。回転寿し処太平で、お寿司と創業260年という加賀市橋本酒造の大日盛りを頂き、今回の旅行を終えました。

(意外と地酒が豊富)