<三日目>

昨日の雨もあがりましたので、予定通り鞍馬に向かいます。もみじのトンネルで有名な叡山電車、市原駅と二ノ瀬駅の間は紅葉も盛りを過ぎているためか、誰も外に関心が無いようです。和風な感じの鞍馬駅前で、立派な鼻の天狗が出迎えてくれます。鞍馬寺の入口である仁王門へは5分程で到着です。

(市原~二ノ瀬間)

鞍馬寺仁王門の近くには鞍馬山ケーブルの山門駅がありますが、枕草子で清少納言は「近うて遠きもの鞍馬の九十九折の道」と書いていることもあり、今回はそれに乗らず、九十九折参道を歩いて行くことにしました。山門のそばには、「子供はみんなほとけの子」と書かれた「童形六体地蔵尊」が有ります。参道を上ると、御所に祀られていた由岐大明神を都の北方であるこの地に遷宮してできた由岐神社があります。ここの拝殿は中央に通路がある割拝殿という珍しい形式です。その遷宮の際の儀式に感激した鞍馬の住民が、この儀式と由岐大明神の霊験を後生に伝え守ってきたのが鞍馬の火祭の起源と言われています。参道を更に上ると、鞍馬山の本尊である尊天(大宇宙生命・宇宙エネルギー・宇宙の真理)を具象化?した「いのち」、天に聳える杉を「玉杉大黒天」と尊崇するための双福苑があります。

樹齢:約800年

樹高: 53m

「いのち」

中門辺りで、ようやく参道の2/3です。まだ先は続きます。遠くに朱色の転法輪堂が見えます。重怡上人(じゅういしょうにん)が13年間堂内に籠り、毎日12万遍の弥陀宝号を唱え続け、6万字の弥陀宝号を書いて法輪に納めたのが、転法輪堂の名の由来だそうです。手水舎や転法輪堂の屋根には、雪が積もっています。昨日、京都市内は雨でしたが、こちらは雪だったようです。この先の、貴船までの道が思いやられます。

転法輪堂が見える

手水舎(手前)

鞍馬寺の本殿金堂の本尊は尊天(毘沙門天王・千手観音菩薩・護法魔王尊の三身一体)で、秘仏のため60年に一度、丙寅(ひのえとら)の年(次回は2046年)に開扉されます。また、ここは狛犬ではなく虎です。虎は、本尊毘沙門天のお使いの神獣で、毘沙門天の出現が、寅の月、寅の日、寅の刻とされていることによるそうです。本殿金堂前のパワースポットで有名な金剛床は、宇宙のエネルギーである尊天の波動が果てしなく広がる星曼荼羅を模しているとか。金剛床の南側には本殿後方にあった経塚の蓋が、結界の中に置かれています。翔雲台からは、比叡山を望むことができるそうですが、今は雲で遠くは望めません。

手前は金剛床

経塚の蓋(手前)

いよいよ険しい山道の「奥の院参道」を進みます。かつて義経が、天狗に兵法を習うために深夜、独り通った道です。少し行くと「屏風坂の地蔵堂」が有りますが、この辺りは、義経が途中で息つぎをした場所とされています。今日、参道は、ぱらつく小雨と、木の上から落ちる雪のしずくで最悪のコンディションです。更に進むと、最澄が刻んだ不動明王が安置されている「不動堂」があります。この辺りは、義経が天狗に兵法を習った場所である「僧正ガ谷」です。夜だと確かに天狗が出そうな雰囲気です。地面が固く、木の根が地下に伸びることが出来なため、地表面でアラベスク模様を描いている「木の根道」を過ぎると、ようやく奥の院である「魔王殿」に到着です。「魔王殿」は、護法魔王尊が降臨した場所して、崇拝さ れてきたとのことです。

上から雪のしずくが

ここからは、貴船に向け、滑らないよう、足下に気を付けながら、一気に坂を下ります。貴船に到着後、一服して、今度は貴船川沿いに、貴船神社の奥宮に向かいます。夏はこの辺り一帯、川床で賑わっているはずですが、今は冬。途中の寒暖計を見ると、丁度摂氏0度です。

道の脇に鳥居が現れ、そこから奥宮への参道が始ります。最後、神門をくぐると、正面に、奥宮の本殿があります。元々は奥宮が貴船神社創建の地でした。奥宮が洪水で流損したため、1055年に、現在の地に本宮が移されています。奥宮の本殿の真下には「龍穴(りゅうけつ)」と言われる大きな穴が空いていて、その上に社が創建されているそうです。龍穴は神聖なため、誰も見ることが許されません。貴船神社の龍穴は日本三大龍穴(他は奈良県の室生龍穴、岡山県の備前龍穴)だそうです。そう言ういわれもあってか、貴船神社では一番パワースポット感があるようです。

(ここから参道)

下は思ひ川の橋

道を引き返し、最後は、貴船神社の本宮に参拝します。貴船神社は、全国約500社の貴船神社の総本宮です。鳥居から有名な写真スポットの階段を登り境内に入ります。境内に黒馬、白馬の像があり、横の立て札には「貴船神社は、雨乞いの社であり、日照りの時は黒馬、大雨の時は白馬または赤馬を天皇が奉じた。その後生き馬に代え、板の馬を奉じ、ここから絵馬が発祥した」とあります。また、社殿前の石垣から溢れる貴船山の湧き水を、霊泉に浮かべると文字が浮かぶ「水占みくじ」も有名です。今回は占いませんでしたが。

境内(右が本殿)

貴船神社から貴船口駅までは長い下り坂で、徒歩30分くらいですが、これまで歩き続けでしたので、バスに乗ります。5分くらいで貴船口駅に着きます。ここまで来ると、鞍馬山の雪が嘘のように思えます。貴船口から出町柳までの間は、年の瀬で雪模様と言うことも有り、電車内はガラガラでした。

(後の車両は乗客ゼロ)

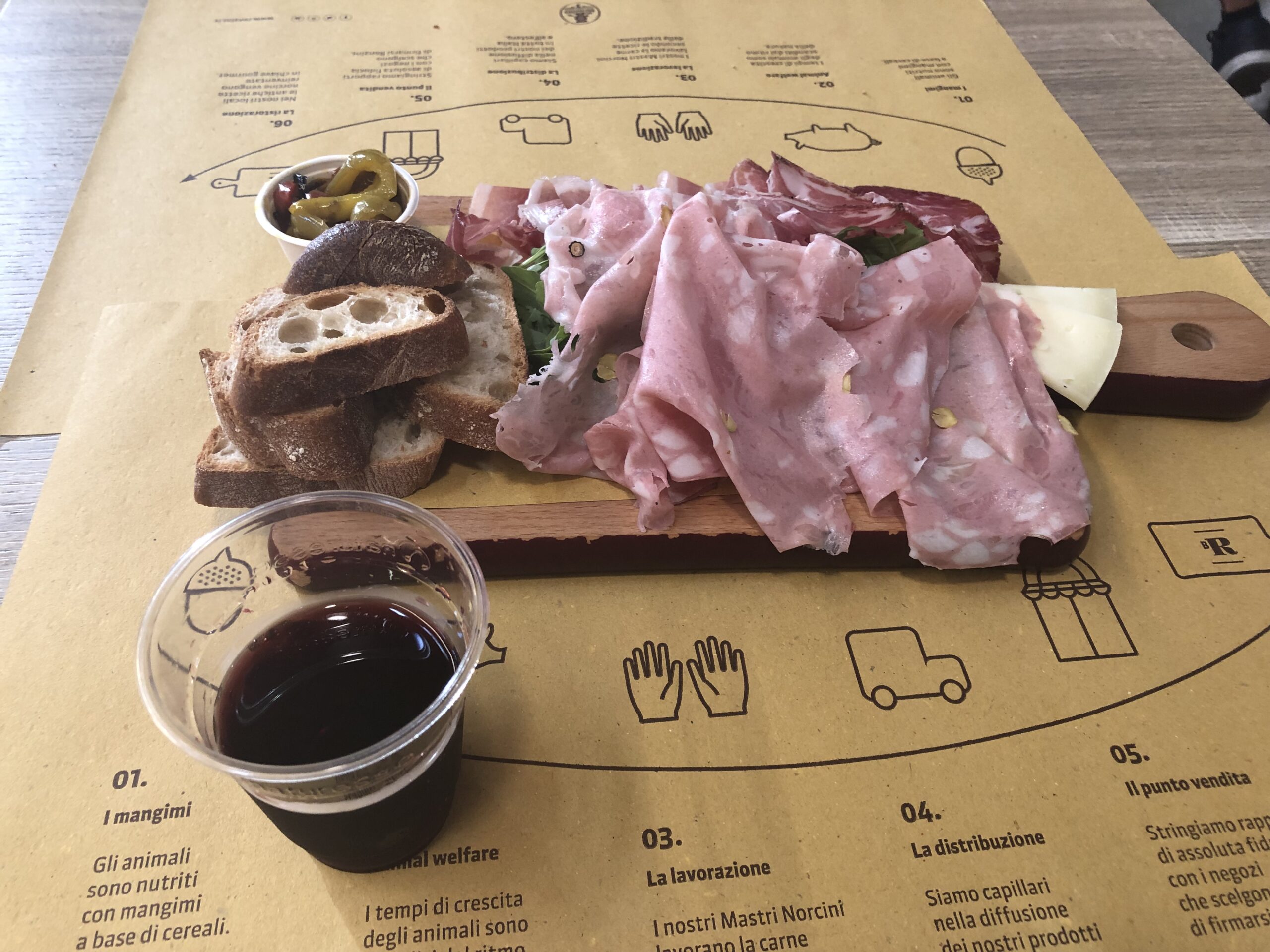

昼食は、出町柳のフランス料理店epiceで、昼のコースを頂きました。お手軽コースでしたが、魚と肉の両方がでました。何れもおいしかったのですが、特に、オードブルの野菜テリーヌは、非常に手の込んだ料理となっています。店構は古民家を改装した京都らしい町屋で、窓から見える坪庭が雰囲気を出しています。

ポタージュ

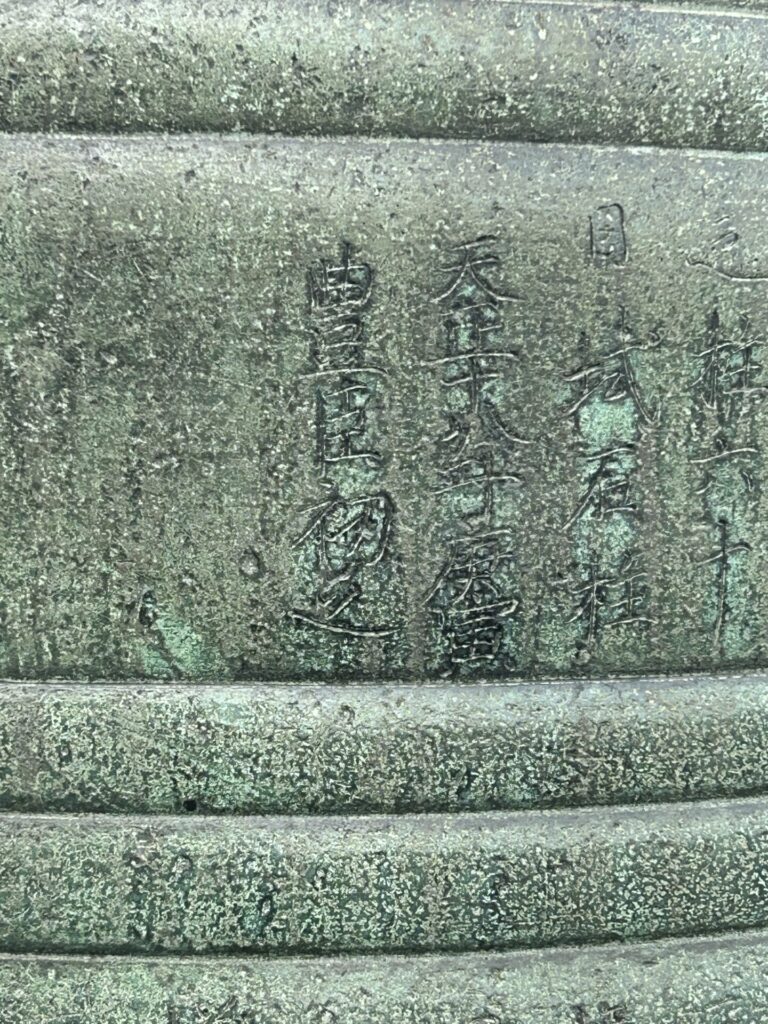

最後の見学は二條大橋のそばにある、島津製作所創業記念資料館です。epiceを出て、京阪出町柳駅から、京阪三条駅に行きます。三条大橋はブラタモリの東海道五十七次の番組で東海道の終点として放送していましたので、今回は、番組で出たものの実物を確認をしてみます。まず、橋の東側には、高山彦九郎像があります。幕末の勤王の志士に多くの影響を与えた人物で、昨日見学した皇居を望拝しています。そばには、駅伝発祥の地碑が有りますが、五十七次に因んだためでしょうか。橋を渡って西側で、擬宝珠をチェックすると、やはり、豊臣の文字が有ります。これが出来てから400年は経っているんですね。

京阪出町柳駅へ

皇居望拝之像

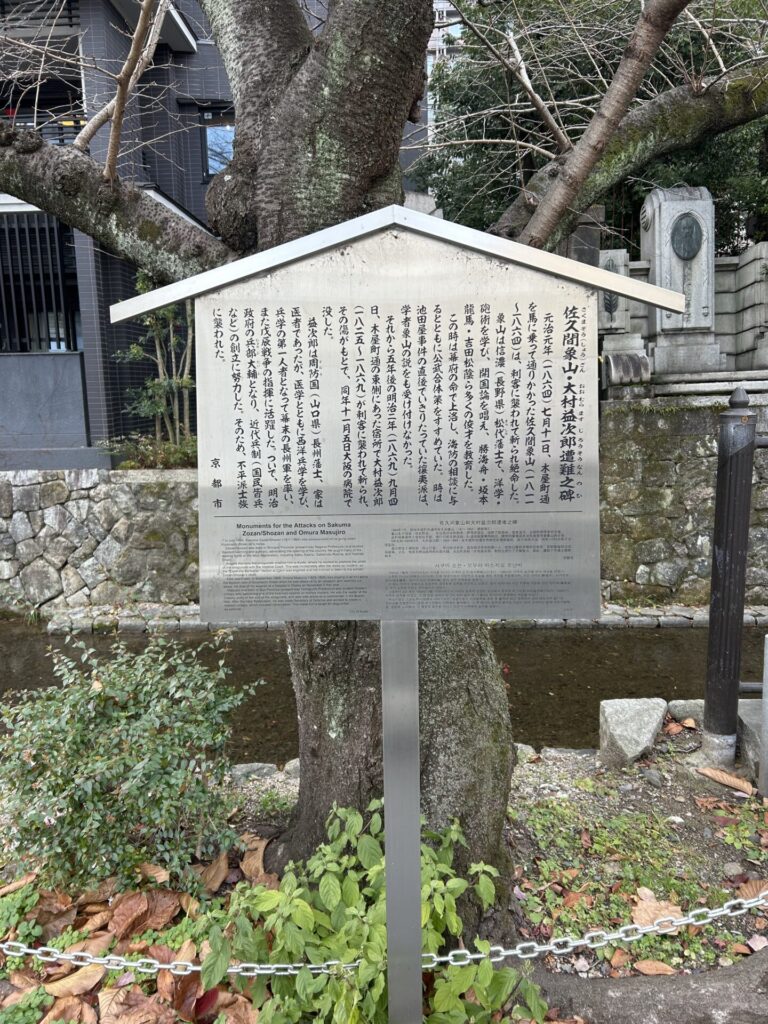

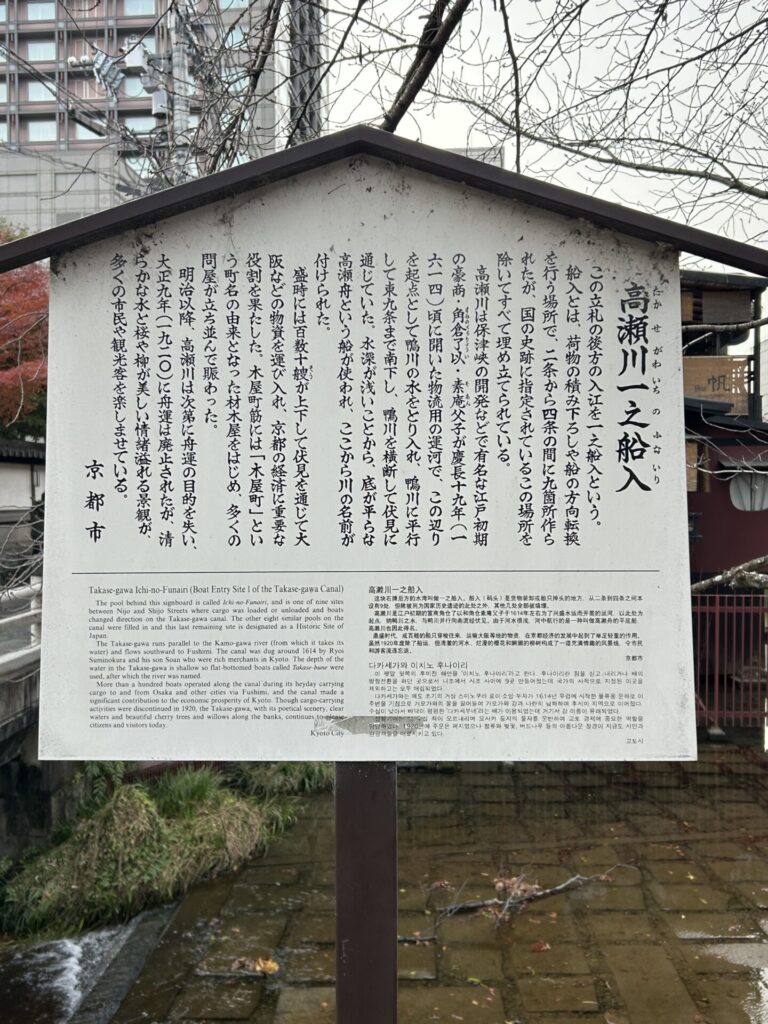

資料館に行く途中、高瀬川沿いを進むと、佐久間象山・大村益次郎遭難の碑と、当時の高瀬舟の復元が有ります。橋のそばの石碑を見ると角倉氏邸址とあり、高瀬川を開鑿した角倉了以は、この辺りに住んでいたようです。

大村益次郎(左)

遭難の碑

角倉邸址の碑

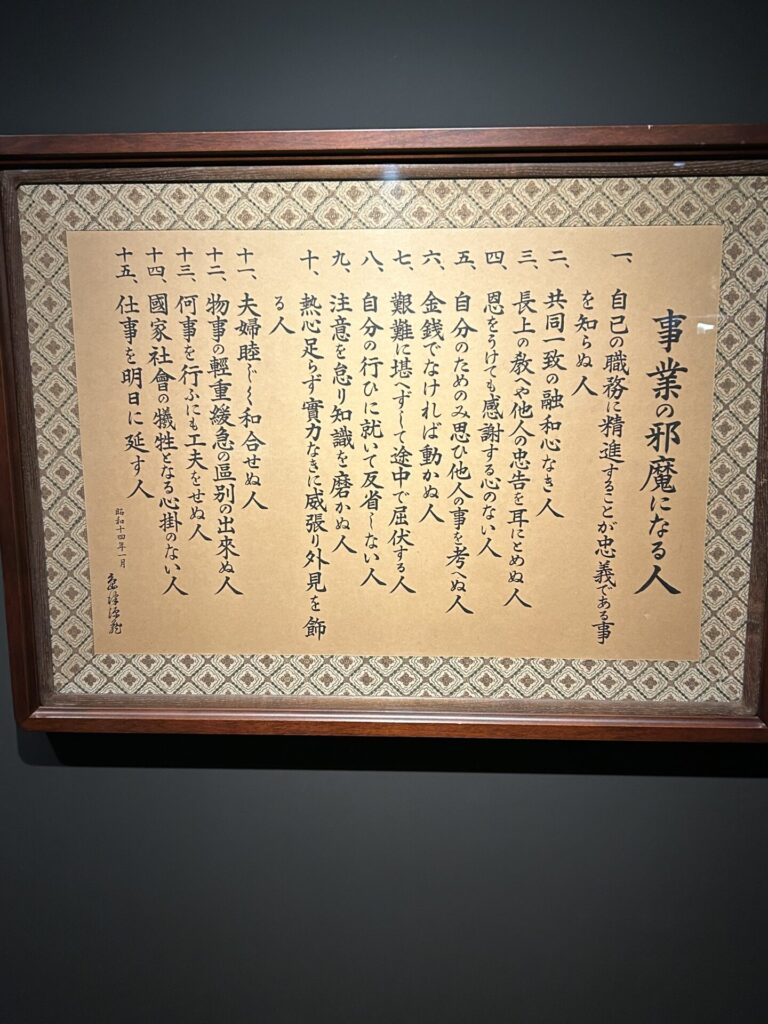

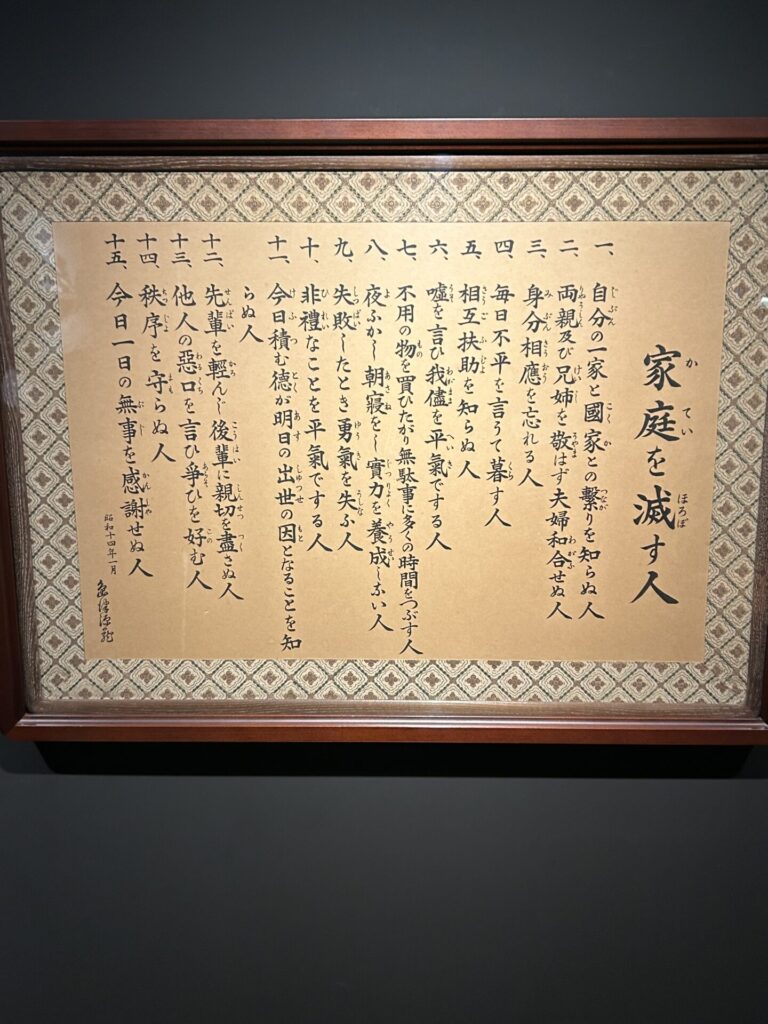

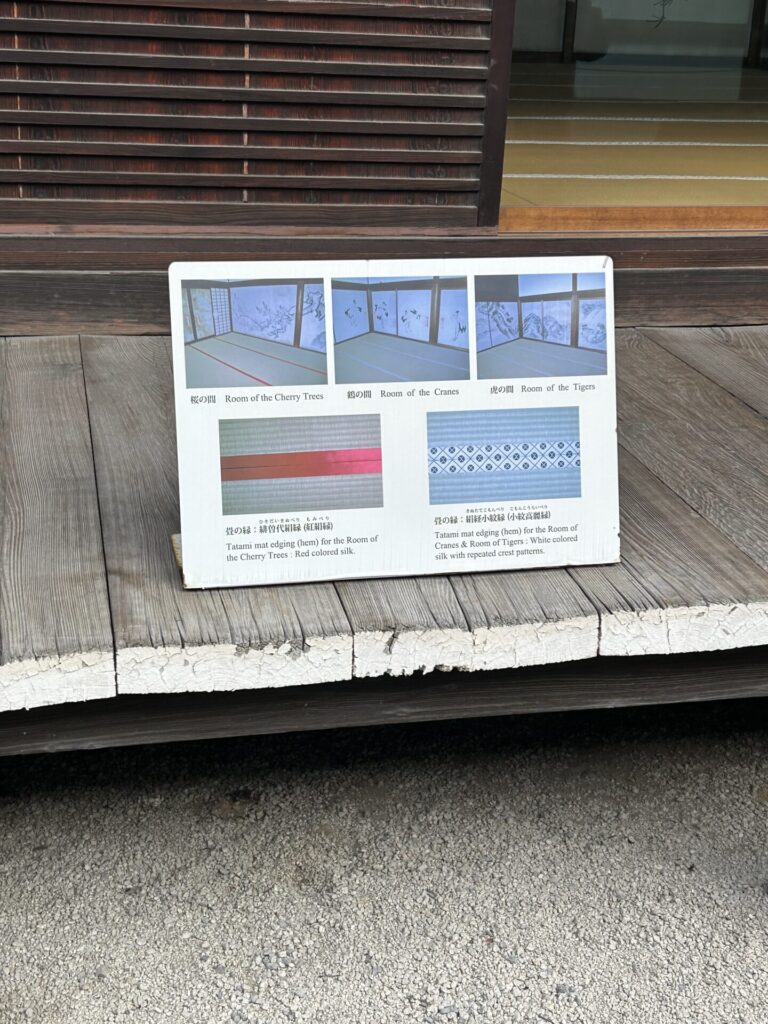

最後は、高瀬川最北の高瀬川取水口のそばにある、島津製作所創業記念資料館の見学です。この場所は、1875年の創業から45年間本店兼住居として使用されていました。今ある二棟は南棟が1888年、北棟が1894年に増築したもので、登録有形文化財となっています。中は、完全にリノベされており、創業の由来やこれまで製造してきた理化学実験装置等が数多く展示されています。壁に掲げられている家訓は、心に響き頭が下がります。

創業記念資料館