<一日目>

暑くなる前に、九州福岡に行きます。福岡空港から、最初は、宗像大社に向かいます。この社は、日本書紀で、天照大神が素戔嗚の剣を噛み砕き、プッと吹き出した破片から生まれた宗像三女神(田心姫神 たごりひめのかみ、湍津姫神 たぎつひめのかみ、市杵島姫神 いちきしまひめのかみ)を祀っています。厳島神社、松尾大社など宗像神を祀る全国6200社の総本山です。宗像三神は、沖ノ島(田心姫神、沖津宮)、大島(湍津姫神 中津宮)、宗像市田島(市杵島姫神 辺津宮)にそれぞれ祀られています。宗像大社は、三社の総称です。

太鼓橋(奥)

辺津宮参拝後、高宮参道の途中に、第二宮(田心姫神の御分霊)、第三宮(湍津姫神の御分霊)がありますので、お参りします。これで、三社にお参りしたことになります。参道を上り、一番奥に高宮祭場があります。ここは市杵島姫神降臨の場とされ、全国でも珍しい社殿の無い古代祭場です。パワースポット感が溢れています。

第三宮(右)

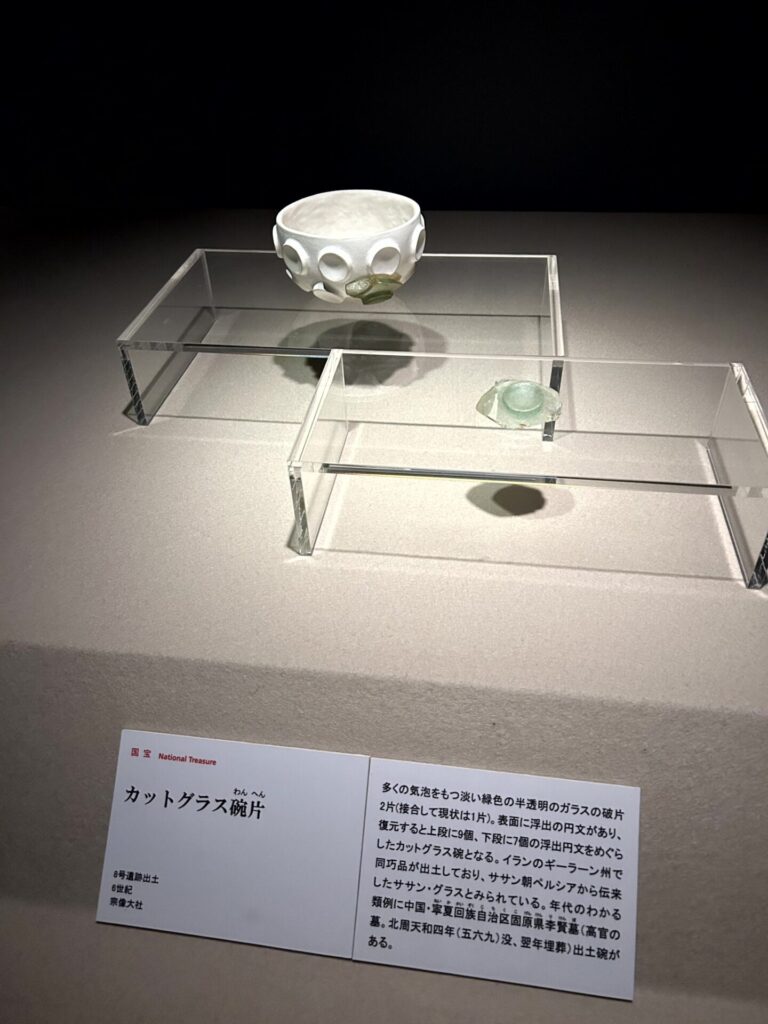

辺津宮の境内に、沖ノ島から出土した奉献品8万点(全て国宝!)を中心に所蔵している神宝館が有りますので、見学します。これほど国宝が膨大な理由は、沖ノ島全体が御神体で、神職以外は上陸できず、1000年以上手つかずで守られていたためです。

(手前 3世紀)

方格規矩鏡

(奥 4~5世紀)

(5~7世紀)

次は、太宰府に向かいます。まずは天満宮へ。宗像大社とは違い、参道も境内も中国語を話す人で溢れ、ぱっと見7割?くらいか。まずは花より団子ということで、参道にある中村屋で、焼きたての梅ヶ枝餅を買いました。焼きたてなので、餅が香ばしく、中の餡子とコラボします。この餅は、不遇の日々を送っていた道真公を哀れんだ尼が、餅に梅の枝を添えて送ったのが由来だそうです。

奥は三ノ鳥居

四ノ鳥居(前方)

おすすめ参拝ルートのに従って、境内を進みます。鳥居の前には、天神様の使いの牛がいます。参拝者は、鼻の辺りを撫でるので、そこが金色に光っています。鳥居をくぐると、心字池に架かる太鼓橋を渡ります。雰囲気は、亀戸天神に似ています。本家にあやかっているので当然です橋を橋を渡りきったところに、麒麟と鷽(うそ)の像があります。側の説明書によれば、麒麟は聖人が現れて王道が行われるとき出現する想像上の動物で、暗に道真を讃え、鷽は、一年中の嘘を天神様の誠心と取り替える鷽替神事ゆかりの鳥で、幸運を運ぶとあります。

奥に五の鳥居

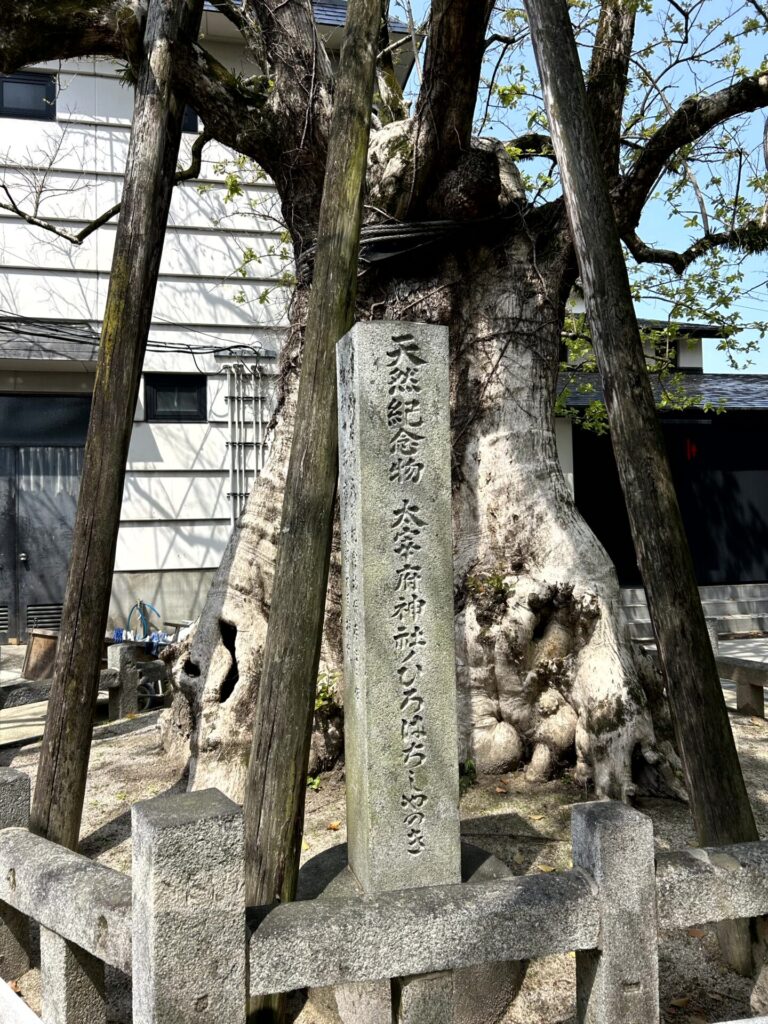

楼門の先に、本殿が有りますが、現在は大改修中で、2027年頃までは仮の本殿で参拝します。屋根には樹木が生い茂っていますが、工事開始時の写真と比較すると、大分成長し、大きく、太くなっています。2年後完成予定とのことですが、屋根の重量が増え、落ちないかと心配です。本殿右手はに、飛梅の木があります。道真公を慕って、都から大宰府へ一夜にして飛んできたと伝えられる、太宰府天満宮の特別な御神木です。本殿裏手には、観光客はあまりいませんが、樹齢1500年の大楠やひろはちしゃの木といった天然記念物があります。

(天然記念物)

(天然記念物)

次は、太宰府天満宮近くにある九州国立博物館を見学します。東京、京都、奈良に次いで4番目に開館していますが、その大きさは、想像以上の巨大さです。常設展は4階で、特別展は3階で、訪れた時の特別展は、はにわ展でした。東京の次に開催されていたようです。常設展のテーマは日本とアジア、ヨーロッパの文化交流の歴史ですが、その古代の展示は、「はにわ」から始っており、はにわの展示物もかなり充実しているので、わざわざ特別展に行かなくても、と、感じました。昼食をまだ取っていないので、ここのレストラン「いい乃じ」で、九州の食材である明太出し巻き、あおさ海苔、糸島あげが入った「いい乃じうどん」を頂きました。

(特別展)

(平常展 古代の展示)

大宰府政庁跡を訪れます。大河ドラマ、「光る君へ」では、まひろが来ていましたが、今は一面の原っぱで、礎石だけが残っています。跡地に隣接して、大宰府展示館がありますので見学します。そこには、大宰府政庁と大宰府のジオラマが有り、当時の様子を説明しています。当時は、大宰府政庁から博多まで、一直線の道があったようです。今の元号、令和は、ここで催された、万葉集「梅花の宴」、<時に、初春の令月にして、気淑(よ)く風和(やはら)ぐ…>という満ち足りた情景から採られていますが、その梅花の宴で出された食事のジオラマもあります。今見ても豪華ですね。

手前が正殿、奥が南門

政庁前から朱雀大路が

南へ一直線に走る

(再現)

博多まで戻る途中に、水城跡が有りますので立ち寄ります。この辺りは、博多湾から太宰府に抜ける平野が最も狭くなる場所で、守りに適していることから、白村江で大敗した翌年の664年、長さ1.2㎞、幅80m、高さ9mの土塁と、その博多側に幅60m、深さ4mの濠が、突貫工事で造られています。かつて東門があった場所の近くに、土塁をくり抜いて「水城館」が設けられていますので、そこで5分程の説明ビデオを見た後、東堤の土塁に登ってみます。上から、西堤の土塁が見えます(濠の跡は見えません)が、想像以上に大きく、これを1年で造らねばならなかったという、その危機感が伝わってきます。ここを訪れるまでは、水城は海岸に近い場所にあるから水城だ、と考えていましたが、巨大な濠があったから水城というんですね。

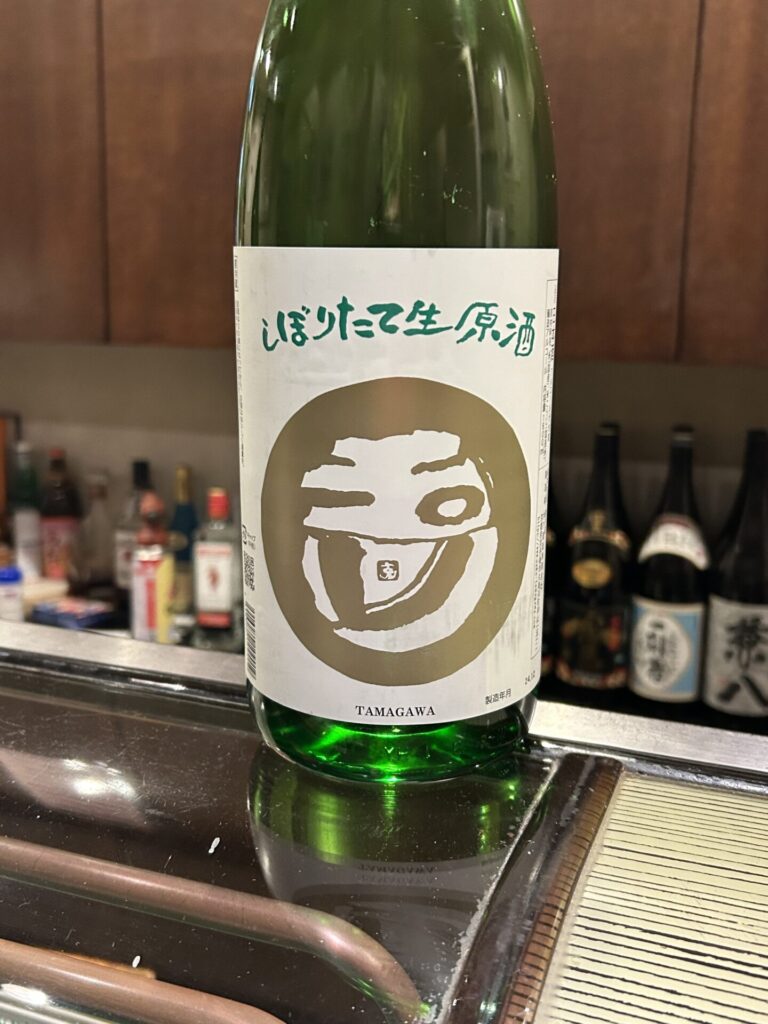

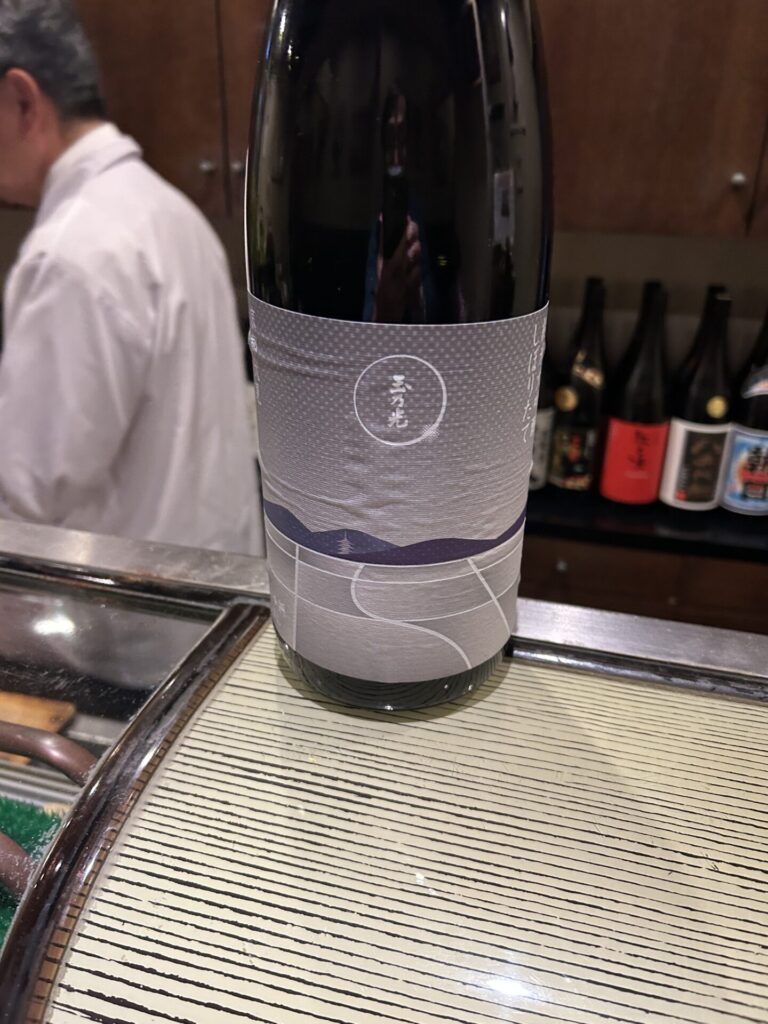

夕食はホテルの方の紹介で、近くの、「遊食亭」に行きます。ビジネスセンターに近いためか、お客は、会社帰りや接待のサラリーマンが大半でした。刺身中心に地場のものを頂き、日本酒も、「博多一本〆」と「博多の森」をお願いしました。刺身のイカも、残りの部分は、天ぷらにしてもらいました。

活き〆ゴマサバ 左

お好み焼き風

山芋鉄板焼き

時間がまだ早いので、中州エリアの屋台を覗いてみます。ここも外国人が多いですね。なんとなく入る気にもなれないので、30分程歩き、「元祖長浜屋」に行き、トン骨ラーメンを頂きました。帰りはバスでホテル近くまで戻ります。部屋に戻りましたが、窓の外からは、まだどこからか、バンド演奏が聞こえてきます。

(部屋の窓から)