<一日目>

旅行支援を利用して、沖縄へ行くこととします。季節はまだ早春なので、お城メインに行きたいと思います。とは言え、まずは22年9月にオープンしたばかりの金武(きん)サンライズビーチに行ってみます。ガイドブックには「異国情緒ある町並み」と有りましたが、シャッターは閉まっています。ビーチも閉鎖されています。時期はまだのようです。

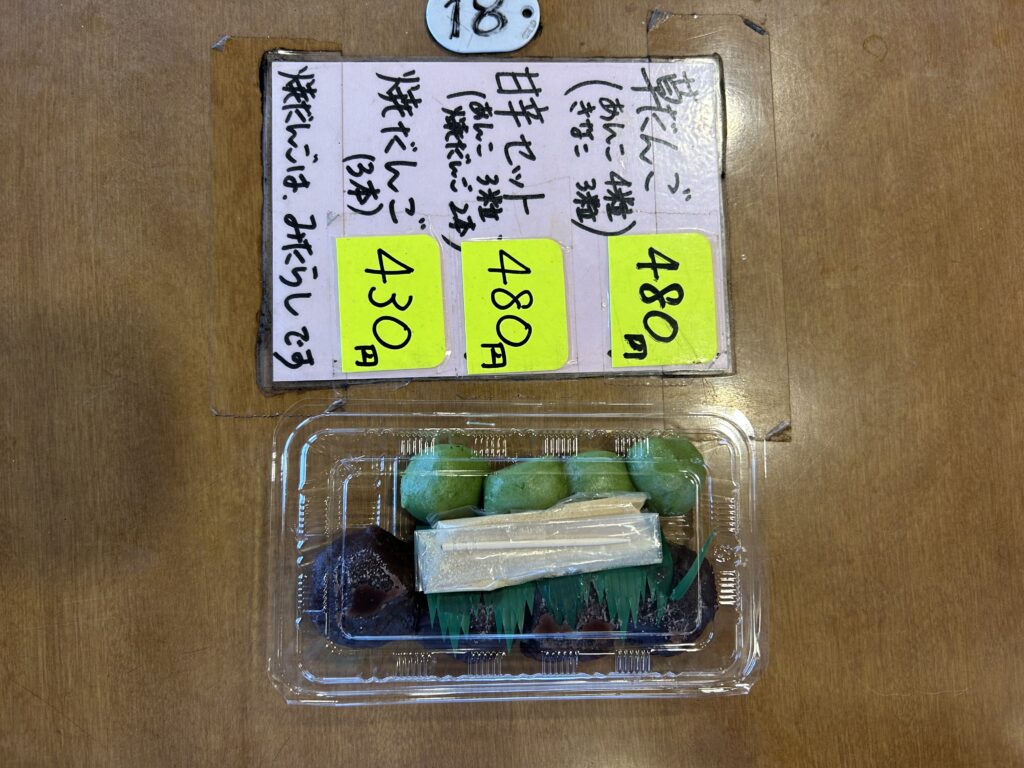

近くの、道の駅「ぎのざ」に寄ってみます。沖縄本島東海岸唯一の道の駅だそうです。2003年から宜野座で阪神タイガースが春季キャンプを行っているということで、観光情報センターはタイガース一色です。隣の特産品加工直売センターではバナナやマンゴー等の特産品を販売していました。後から気がつきましたが、ここは観光地ではないので、価格は一番安いと思います。

関連の展示

テラスからの眺め

(金武湾)

水深10cm)

(バナナ500円)

買った物

西海岸に抜けます。車で30分程です。万座辺りのビーチは、ほとんどがホテルのプライベートビーチになっている感じです。

昼食は、シーサイドドライブインでステーキセット頂きました。2,200円でしたが意外とボリュームがあります。1967年に沖縄で最初にできたドライブインだそうです。

昼食後は、そばの「おんなの駅」に立ち寄り、まるい珈琲で、コーヒーとアガラサー(蒸しパン)を頂きました。道の駅の隣は、墓地です。お墓は、非常に大きく感じます。これは、沖縄では、風葬の文化から来るようです。風葬とは、遺体の周りを石で囲って風化させる埋葬方法とのことです。風化で骨になったら、遺骨を洗浄して骨壺に入れ、それを再び石室に納骨するのが習わしだったようです。

次は、真栄田(まえだ)岬に向かいます。東シナ海を一望できます。ダイビングとシュノーケルのスポットで、世界中からダイバーが来るらしいです。当日は風が強く波が荒れていたため、遊泳は禁止されていました。2月~3月末は、岬沖合にザトウクジラが現れるとのことですが、残念ながら見えませんでした。

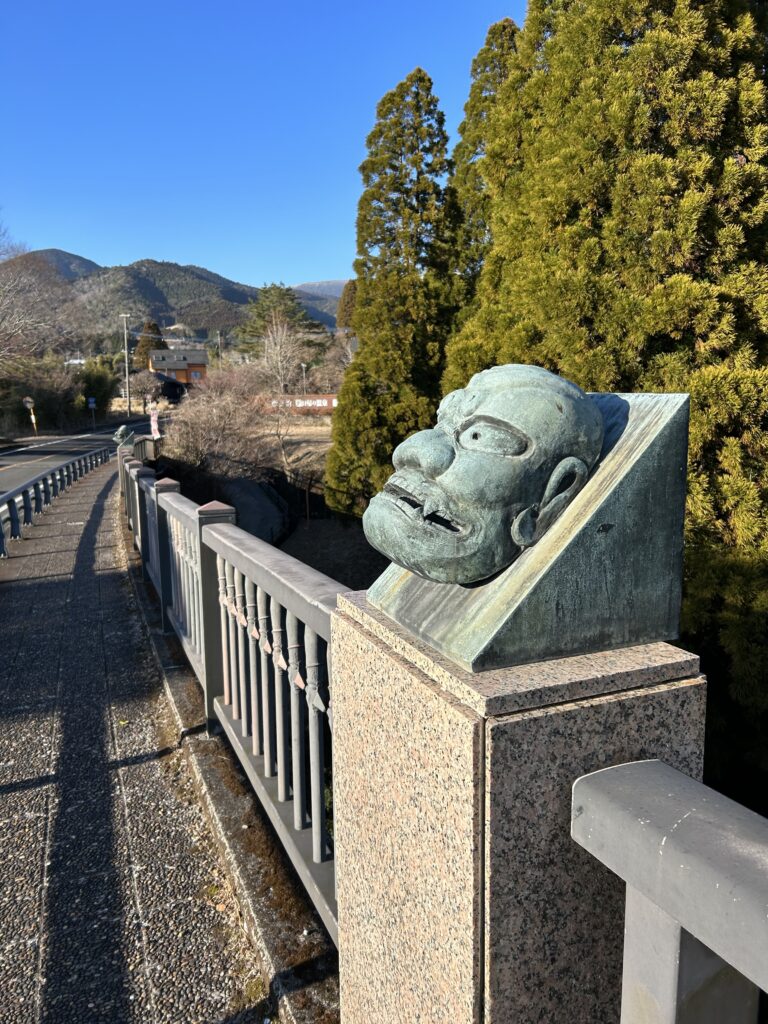

次は、残波岬に向かいます。サンセットスポットとして有名ですが、残念ながら、まだ日は高いです。風が強く、ここも、波が高いです。灯台の近くには、球王朝時代、初の進貢使として、初めて中国へ派遣された「泰期」の銅像があります。断崖の反対側は、風もなく、波は穏やかです。かつての石切場やビーチがあります。

座喜味城に行きます。沖縄のお城は初見です。石造りが独特です。石組は、主に布積で、すきまなくきっちりなされています。120mの高台にありますので、ここから海岸が良く見えます。ここは、戦中は日本軍の高射砲基地、戦後は米軍のレーダ基地だったそうです。

(洗骨した骨を収める甕)

まだ時間が有りましたので、途中、道の駅「かでな」に立ち寄ります。展望台からは、嘉手納基地が一望できます。嘉手納基地は、極東で一番広い滑走路だそうです。

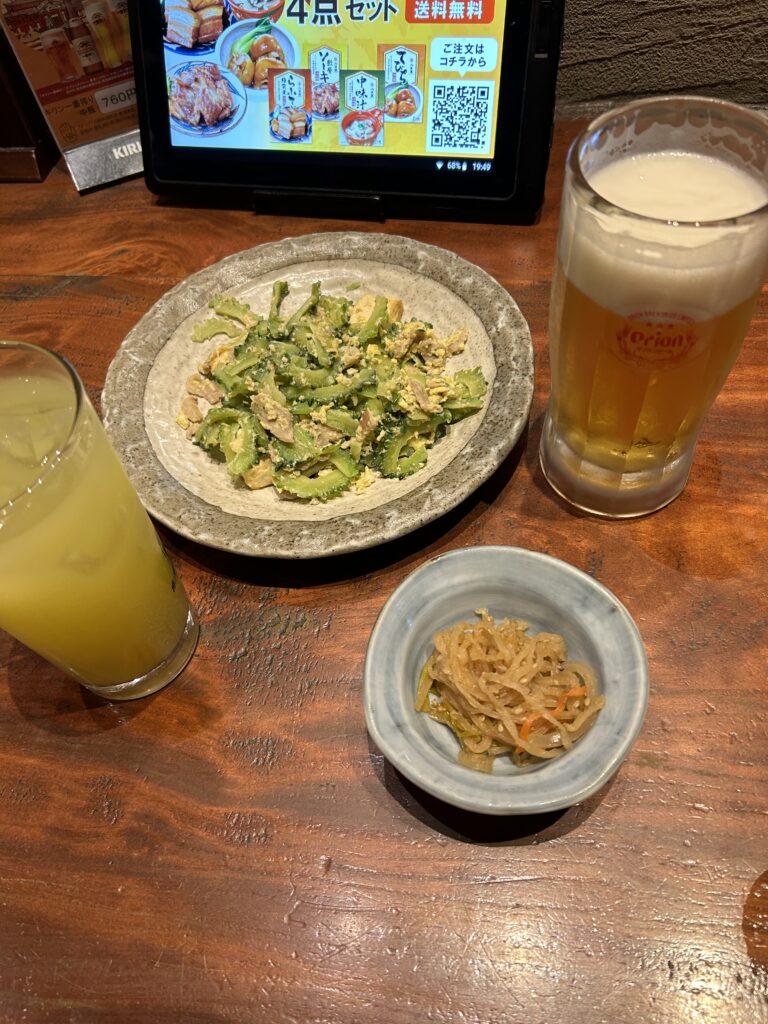

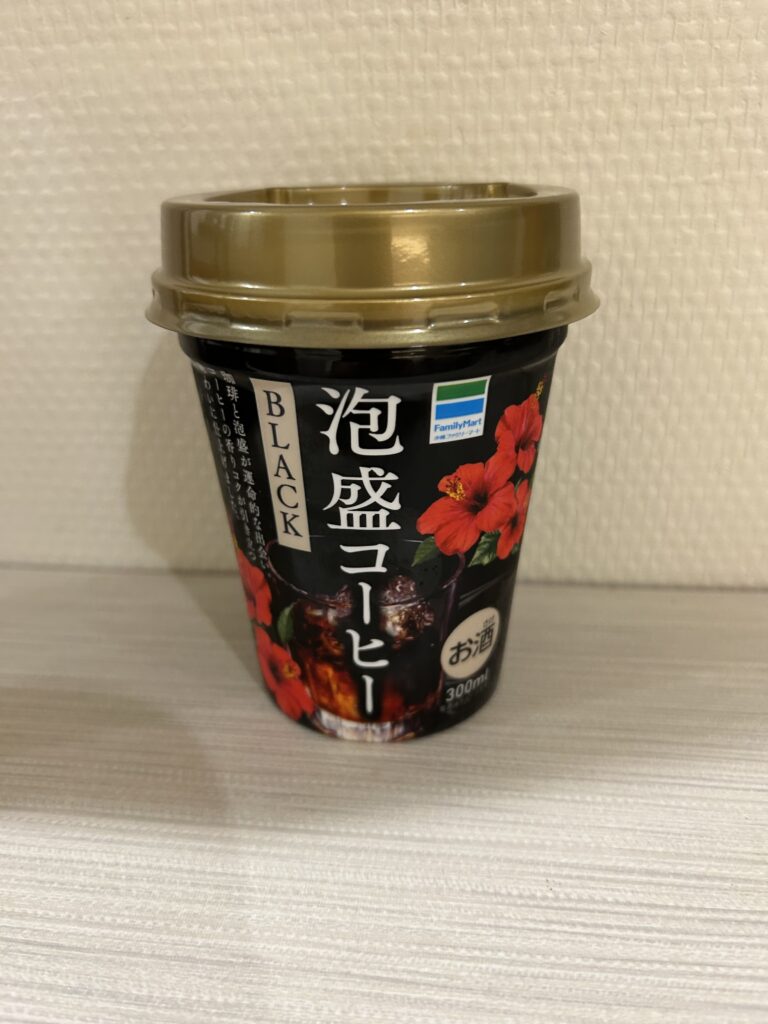

宿泊先は、JALシティーで、国際通りの真ん中辺にあります。ホテルの方の紹介で、直ぐ近くの「波照間 国際通り店」に行きました。沖縄っぽい料理をいろいろ頂きました。テーブルの前の沖縄の昔の絵が、ほのぼのとした気分にさせます。帰りに、コンビニで泡盛コーヒーを買ってみましたが、微妙な味でした。

ゴーヤチャンプルー

ドゥル天

紅芋コロッケ

(野津惟市)

<二日目>

今日は、島の中央部、本部町、今帰仁村方面とし、まずは、古宇利島を目指します。沖縄本島から屋我地島に入るところにある「道の駅羽地」のそばの海岸には、マングローブが広がっています。

国債通りの朝

見た金武湾

屋我地島にはいると、穏やかな屋我地ビーチがあります。例によって、人はまだいません。ようやく、古宇利島に近づきました。古宇利大橋は、青い海に向かって、一直線です。

(屋我地島側から)

(古宇利ビーチ側から)

古宇利島の先には、ティーヌ浜がありますが、ここには波の浸食で削られた2つの岩があります。ハートの形に見えることから。ハートロックといわれています。パワースポット?かな。

屋我地島と沖縄本島の間はワルミ海峡で、ワルミ大橋で結ばれています。ワルミ大橋からの眺めがとても良いので、途中で車を止めました。この辺りでは、マングローブカヤック体験ツアーが行われているようです。

(遠くに古宇利大橋)

(下はワルミ海峡)

昼食は沖縄そばとします。途中の、今帰仁村役場の辺りで、評判の良い「いち藤」に入ります。見た目とは異なり、あっさりした味ですね。

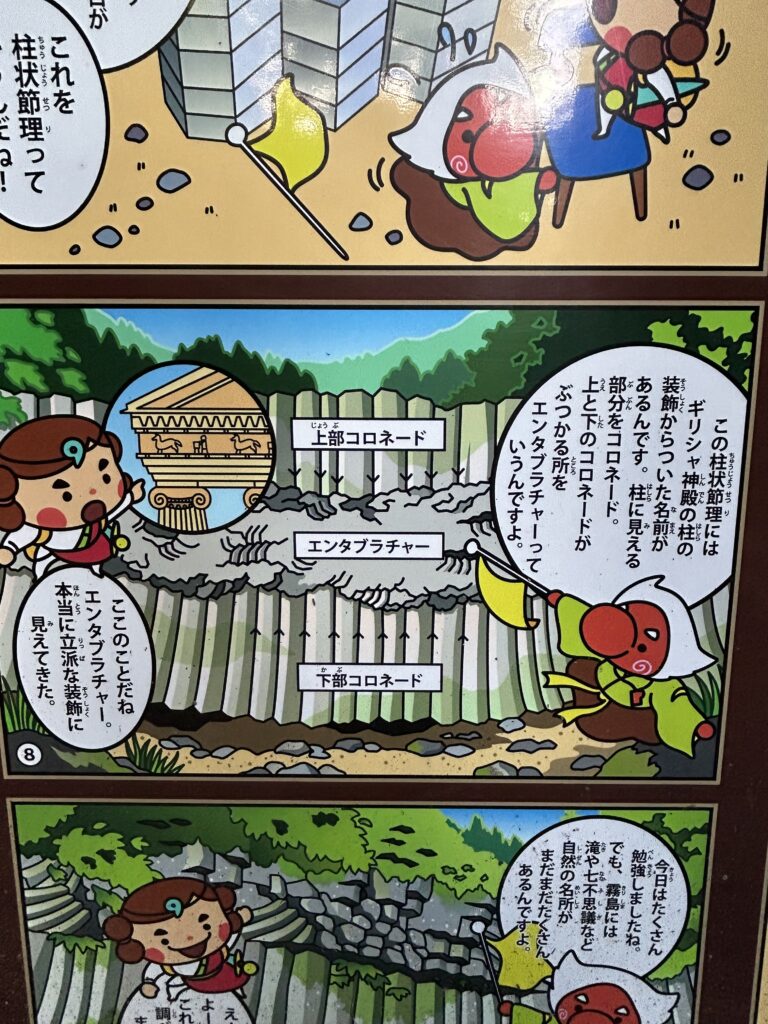

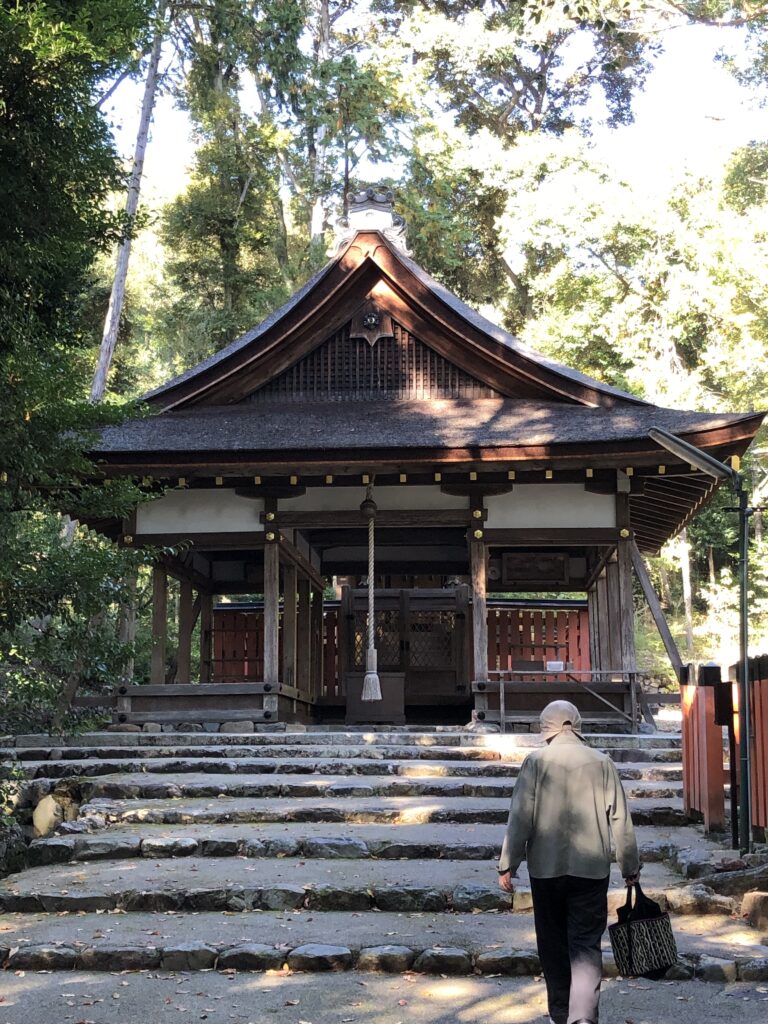

世界遺産の今帰仁(なきじん)城へ向かいます。ここは14世紀頃に北部を治めていた北山王の居城です。15世紀には、中山王に統一され、17世紀には薩摩の攻撃で城は炎上したとのことです。昨日見た座喜味城の2倍位で、明日行く予定の首里城とほぼ同規模とのことです。ここの石垣は、相方積と野面積がメインです。高台にありますので、海が一望できます。

(シゲマジョウカク、

城主に使えた人の

住まい)への階段

日差しが強く、疲れてきましたので、途中、松田商店で冷たいものを頂きました。

見えます

(マンゴー、

パッションフルーツ、

パイナップル)

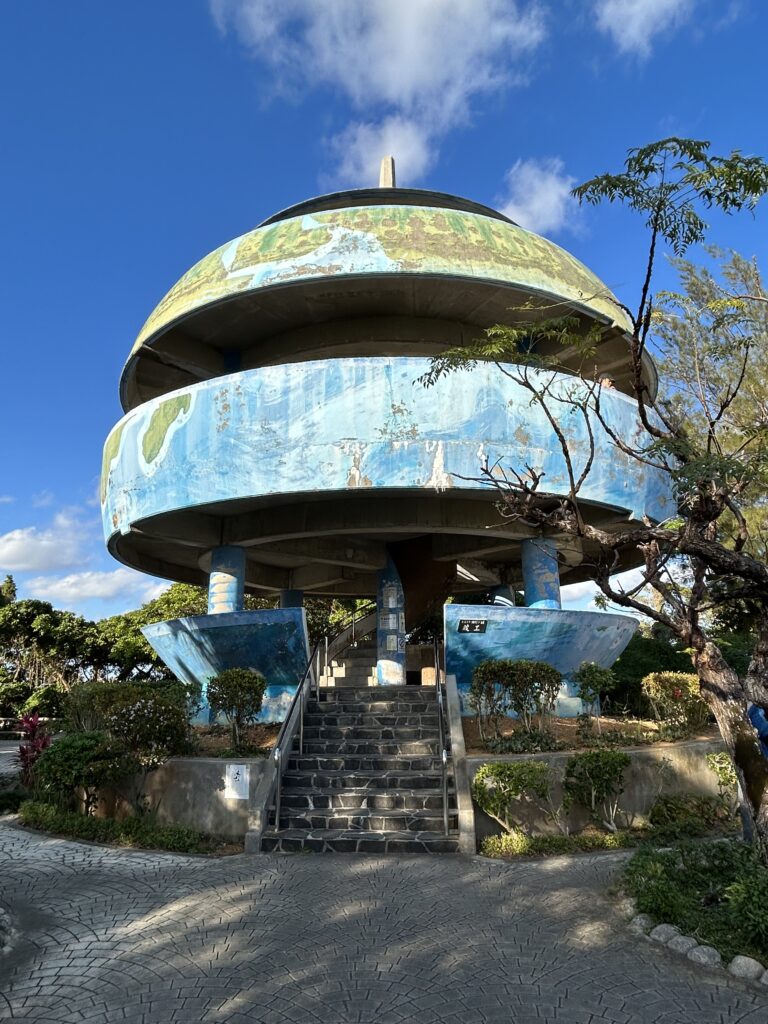

まだ日も高いので、普天間飛行場を見学することとします。嘉数高台(かかずたかだい)公園の長い階段を登ると、展望台があり、そこから飛行場がよく見えます。ここは、第二時大戦中に第七〇高地と命名され、激戦の地だったようです。周囲には、各県出身者の慰霊碑が多数点在し、陣地壕やトーチカも残っています。

(遠くにオスプレー)

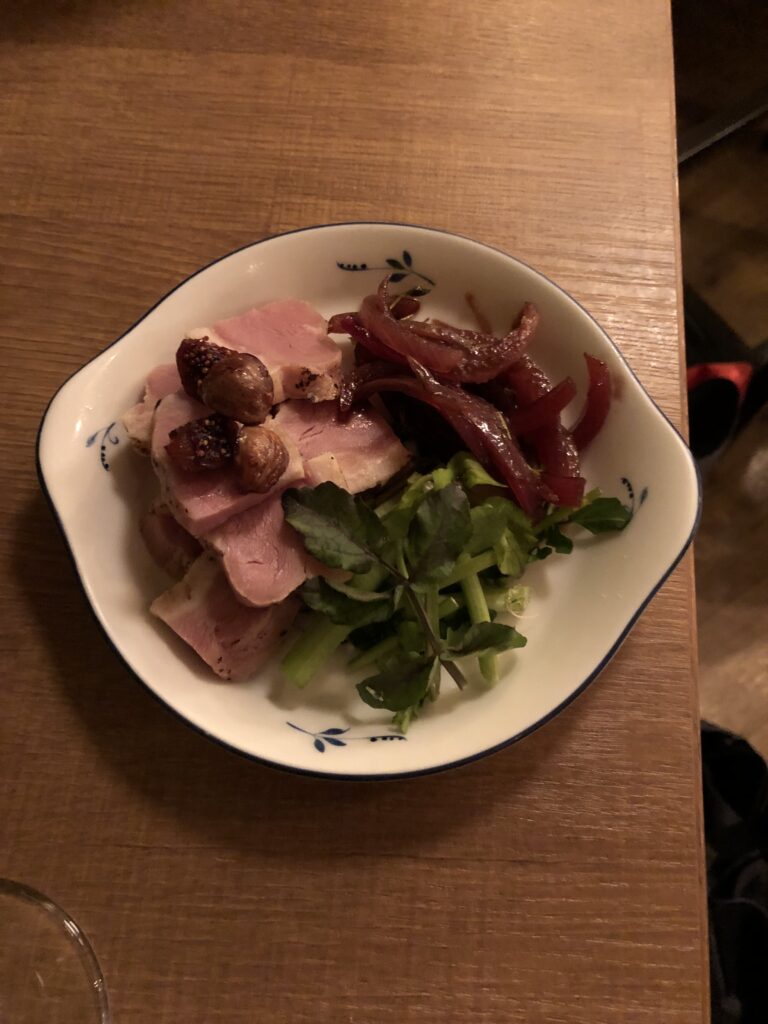

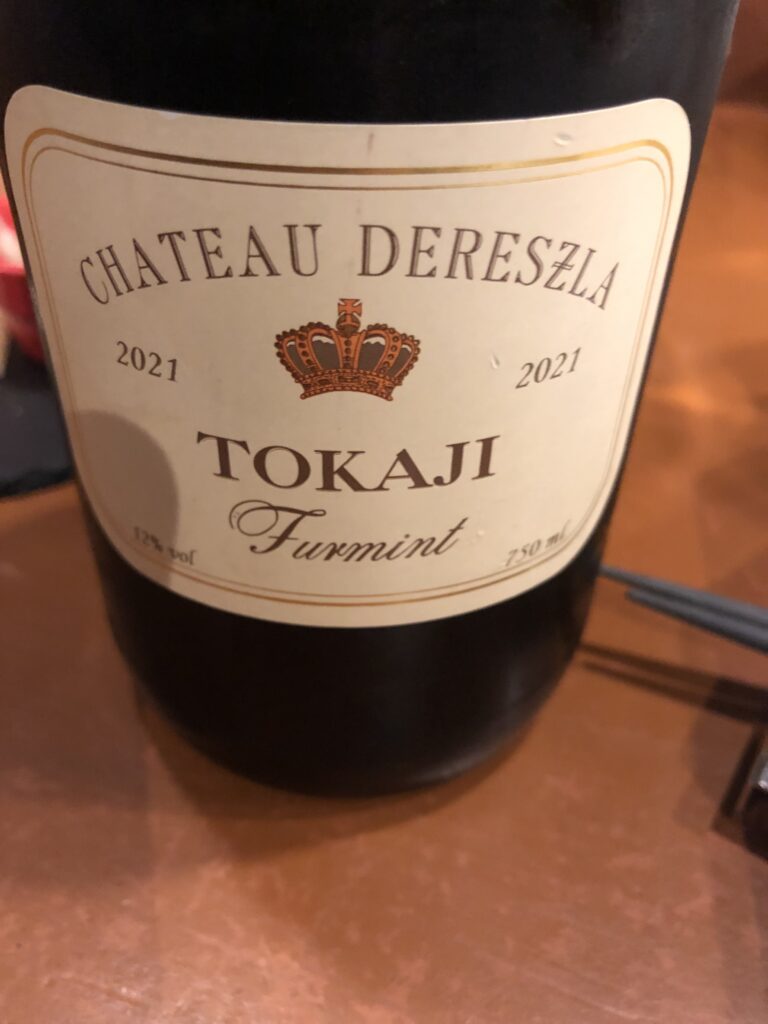

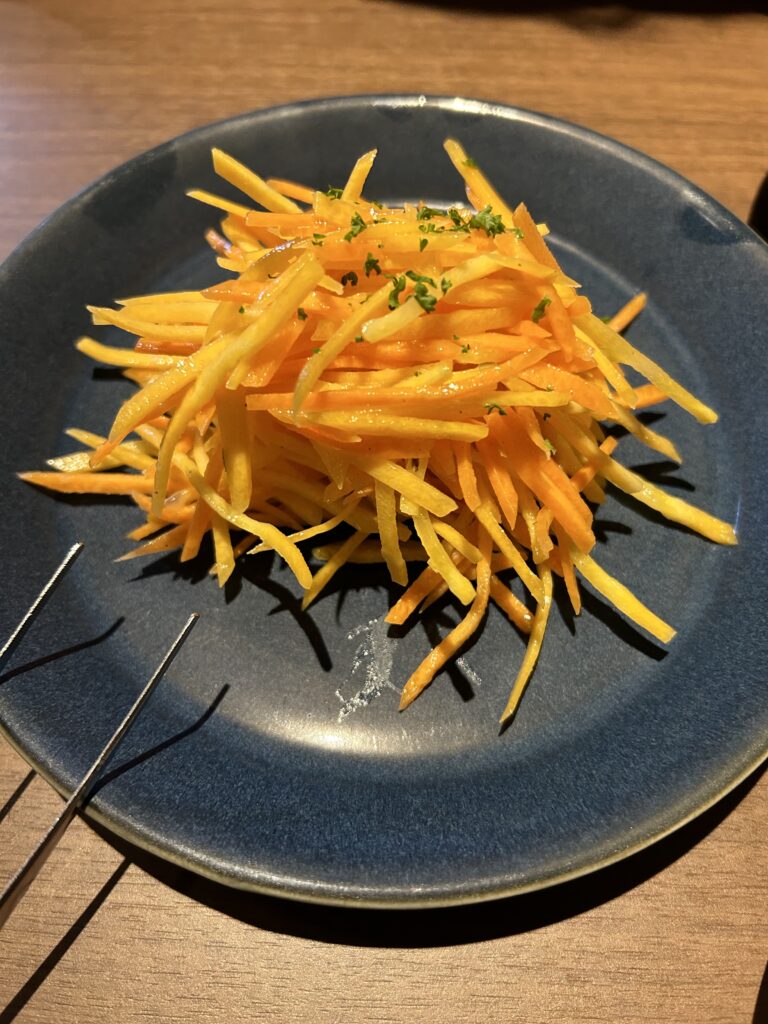

夕食は、地元料理にも疲れてきたので、駐車場の近くにあった「SUGI」に入ってみました。感じはビストロです。料理と雰囲気がマッチしていたので、ワインも2本いってしまいました。店の外観取り忘れです。明日はしんどいかも。

だし入りオリーブ

(地元の2種類の人参)

マッシュポテトで覆って焼いたもの)

<三日目>

今日は、本島南部を回りたいと思います。駐車場に行くついでに、SUGIを見ましたが閉まっています。当たり前です。

(国際通り)

今日のスタートは、中城(なかぐすく)城です。管理事務から城の正門まで、長い坂が続くということで、ここでは、カートで連れて行ってもらえます。ここも160mの高台にあることもあり、中城湾が一望できます。城には自衛隊員のグループがいましたが、地形を見ながら、戦術の研修をしていたようです。ここの石積は、野面積、相方積、布積の3種類があります。

500m移動

(番号が付与)

向こうは二の郭

(中城湾)

(研修中の自衛隊員)

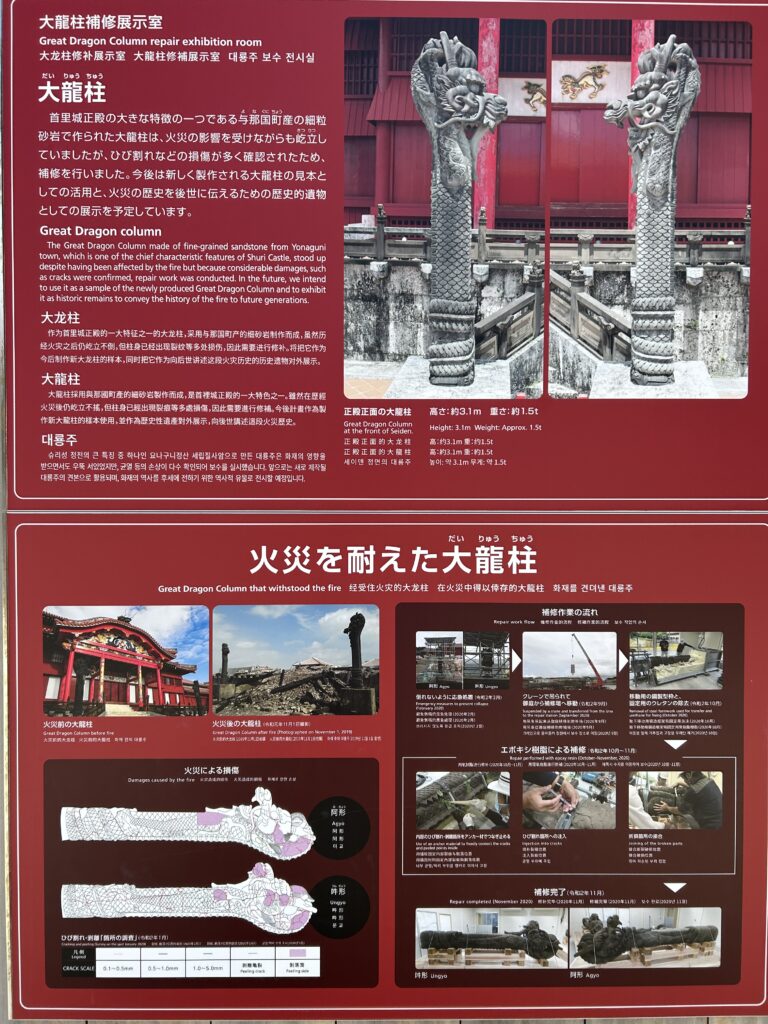

次は、今日のメイン、首里城に行きます。困ったことに、駐車場がどこも満車です。ようやく徒歩20分くらいの場所に見つけました。平日でこれですので、休日はどんなでしょう。日差しが強い中、首里城を目指します。ここは、これまで3つの城を見てきましたが、規模や石垣の美しさは、比較になりません。さすが琉球王の居所です。高台にありますので、ここからは、那覇市内や遠くの島々がよく見えます。焼失した施設は再建中で、2026年完成予定とのことなので、再度訪れたいと思いますます。

(復元エリア入口)

(原寸場)

駐車場に戻る途中に、泡盛の瑞泉酒蔵が有りましたので、立ち寄ります。係の方から、見学や飲み比べもできますといわれましたが、車ですので遠慮しました。残念!記念に、瑞泉「碧」を買いました。

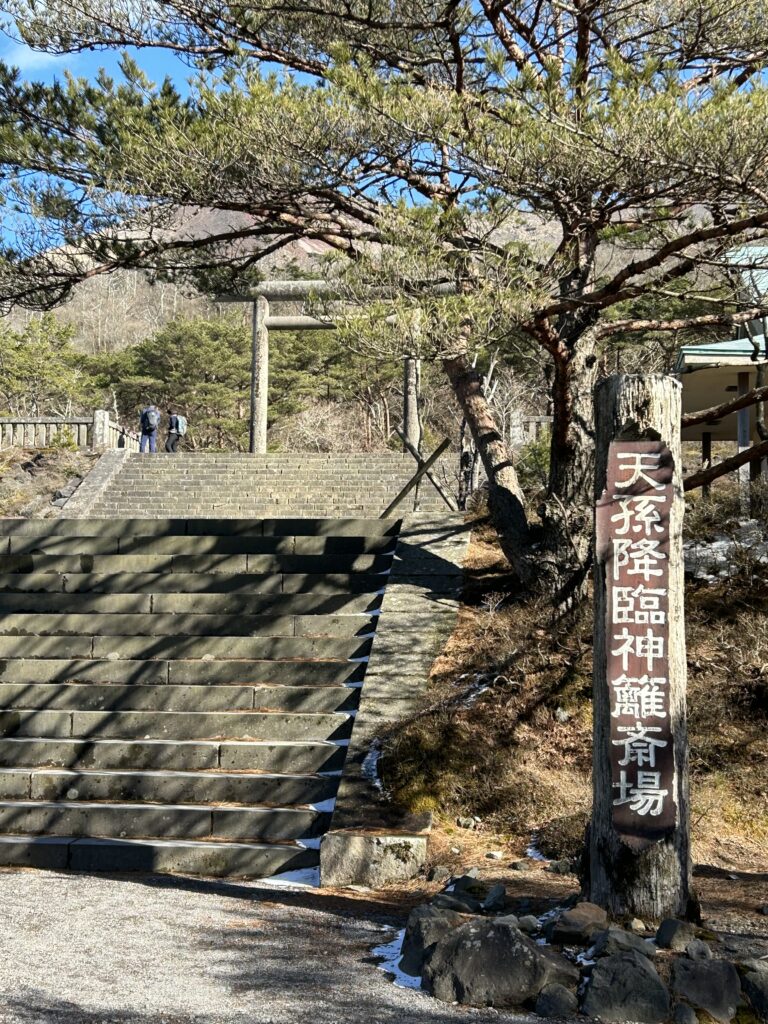

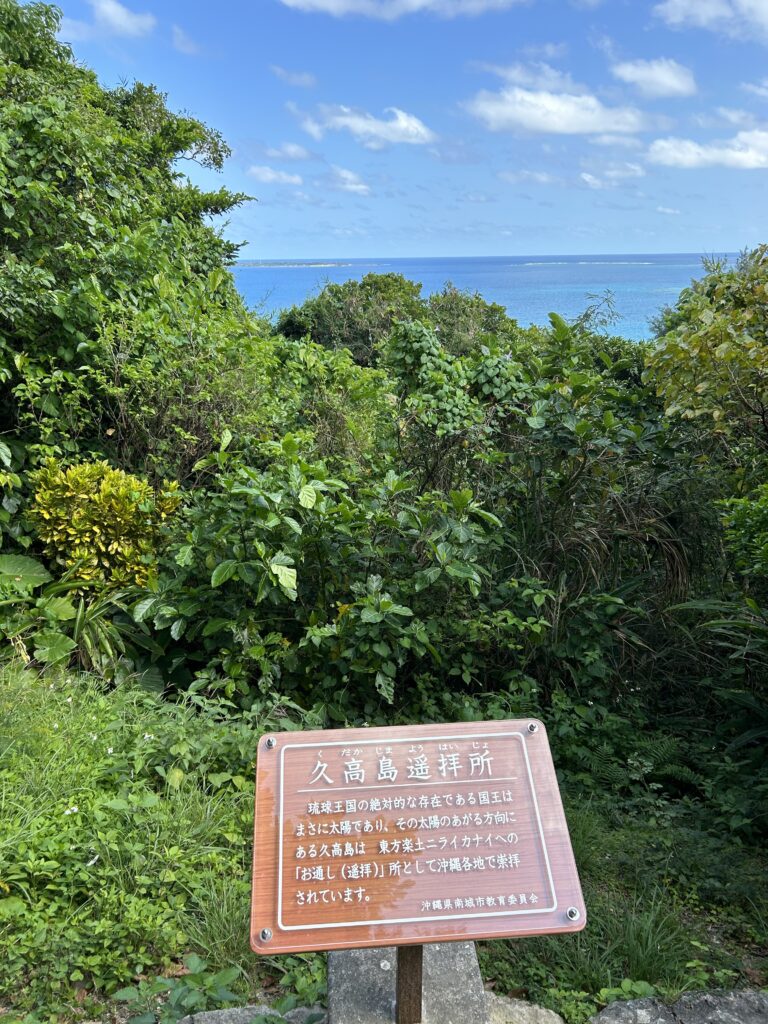

本島南部にある琉球最高の聖地、世界文化遺産でもある斎場御嶽(せーふぁうたき)に向かいます。そこへは、車では直接行けず、近くの「南城市地域物産館」で入場券を買い、500m程坂道を登ります。お腹がすきましたので、物産館で、三矢本舗のもずくの天ぷらとサーターアンダギー(揚げ菓子)を食べました。

日差しが強い中、500mの坂道は応えます。10分ほど歩くと緑の館セーファに着きますので、そこで注意事項、マナーを確認し、御嶽を見学します。御嶽の参道には、うっそうと緑が生い茂っています。特に三庫理の巨石の前では、最も神聖な場所ということもあり、霊気を感じます。

「祈りの場」

「豊穣の満ち満ちた所」

「最も神聖な場所」

空港への帰路、近くのニライ橋、カナイ橋に立ち寄りました。橋を展望する場所はあるのですが、2m程のフェンスが眺望の邪魔をします。その場所は、航空自衛隊知念分屯基地に面しており、ペトリオットミサイルが見えました。

奥がカナイ橋す

ミサイル

沖縄の最後の立ち寄り先は、空港の真北にあるショッピングモール、瀬長島ウミカジテラスです。小さな島の傾斜地にありますので、店はそれほど多くないです。滑走路が直ぐそこで、飛行機がよく見えます。では飛行場に向かいます。