(四日目)

今日から、市街地観光です。まずは、ホテルの裏側にある王宮の丘に行くこととします。ケーブルカーの入口までは徒歩で10分程です。ケーブルカーは3区画に分かれており、1区画定員6人?です。数分で上に着きますが、なんと料金は一人2千円弱。そのためか、ほとんど乗る人はいないようです。

からの眺め

ケーブルカーの出口を出ると、ドナウ川に向かって右が国立美術館、左が大統領官邸となっています。改装工事中の旧軍司令部の前を通り、丘の中心部に向かいます。

文化センターに改装中

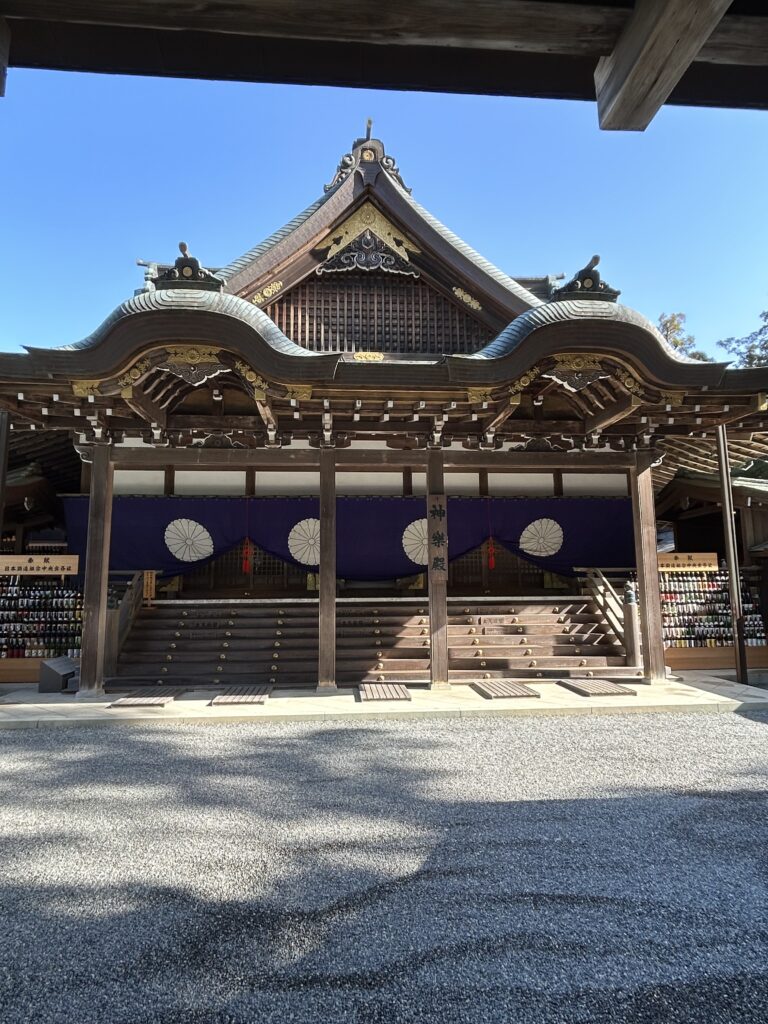

中心には、ドナウ川の向こうのペスト側から良く見えるマーチャーシュ教会があります。マーチャーシュとはこれを建てた王の名前です。また、ドナウ川の漁師がこの城塞を守っていたことから漁夫の砦といれているそうです。砦のカフェからは、ドナウ川と対岸のペスト地区が一望できます。10時の開店前でしたので、入りませんでした。

(18世紀ペスト終焉の記念)

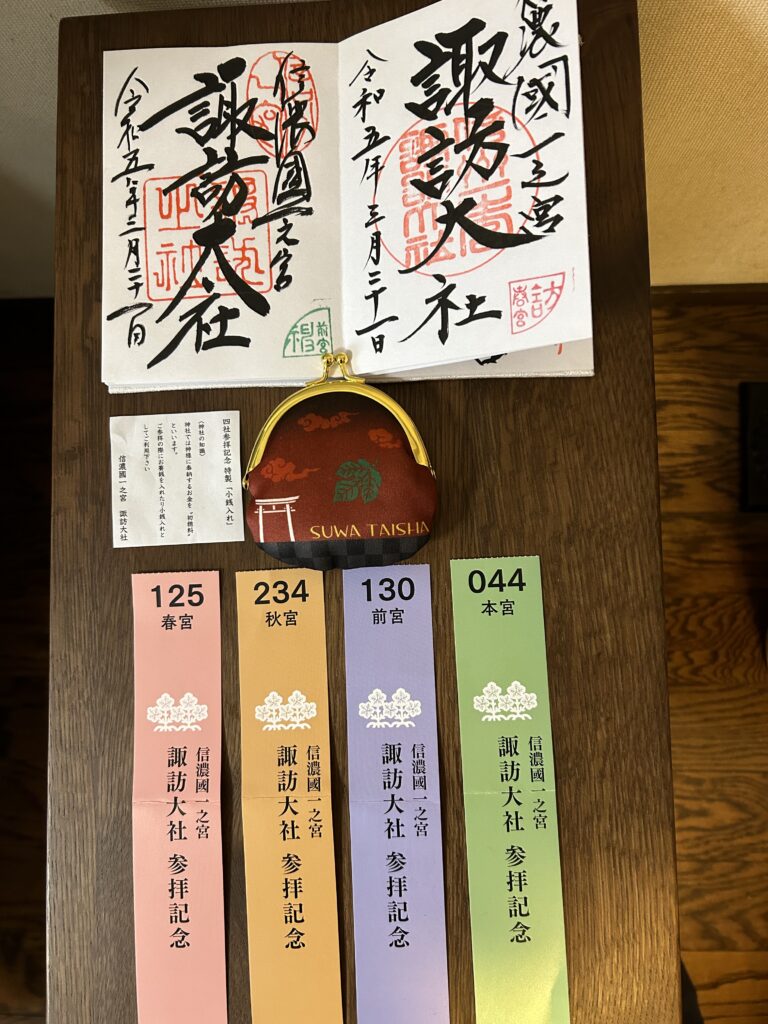

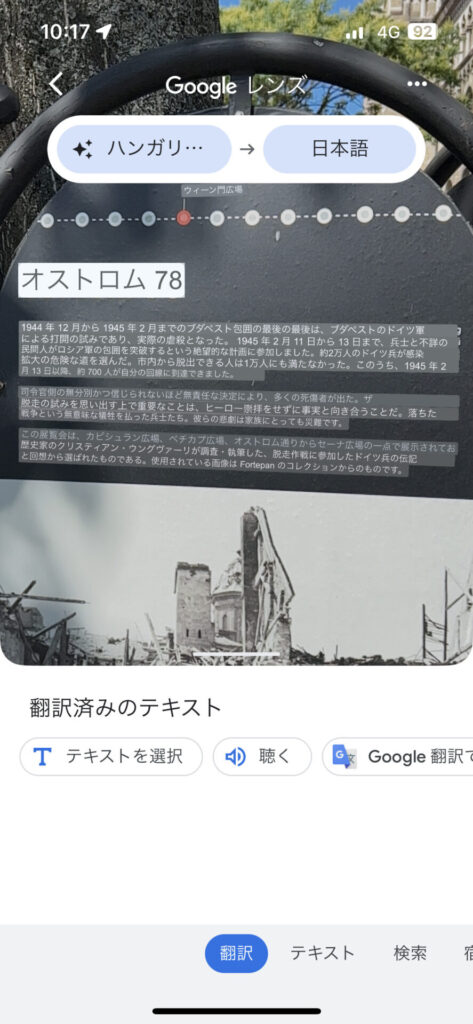

10分程歩くと、丘の北端のウイーン門に来ます。元々は、ここに城門があったようです。門のそばの記念碑には、第二次世界大戦のブダペスト包囲戦(ソ連軍対ドイツ・ハンガリー軍)で多数の犠牲者が出たことが記述されています。オストムはこの辺りの地名です。グーグル翻訳は今一ですが、悲惨さは、伝わってきます。

ブログで、ブダペスト在住の方が、ハンガリーの景色などのポストカードやノートがとても素敵だと、紹介されていた文房具屋の「Lúd Labor」に行ってみました。他では見かけないおしゃれな文具がたくさんあり、若いご主人もとても親切な方で、色々買いました。

ポストカード、ノート

Lúd Laborを出て、しばらく歩くと、オペラ座に出ます。正門玄関から内に入ると、いわゆる「華麗で重厚な」世界が広がっています。ここはウイーンやドレスデンと異なり、第二次世界大戦の戦火を免れているそうです。

朝から歩いていますので、カフェを探します。息子の紹介した「Parisi Passage Restaurant」はカフェゾーンは満員でした。よく分からないので、地球の歩き方のカフェの欄の一番上にある「Gerbeaud」を目指すこととし、ヴァーツイ通りを歩きます。H&MやZARAも威厳のあるビルに店を構えていると高級ブランドに見えますね。Gerbeaudは、開いていましたので、コーヒーとケーキを頂きました。

カフェの後はまた観光です。対岸からよく見える国会議事堂に行くこととします。議事堂の前には、ハンガリー動乱のモニュメントがあり、それには弾痕の跡が残っています。大戦や動乱、ハンガリーは多くの悲惨な体験をしてきているなと感じました。ビジターセンターには、小学生が大勢、見学に訪れていました。

モニュメント

モニュメント

次は聖イシュトヴァーン大聖堂に向かいます。イシュトヴァーンは初代ハンガリー国王の名前です。アジアの遊牧民がキリスト教を受け入れて、ヨーロッパの一国となり、国を統一した、とのことです。ドームは展望台となっています。エレベーターが混んでいましたので、階段で登ります。かなり登ります。ドームの展望台からは、ブダペスト市街が一望できます。

(参道)

(参道方向)

(遠くの丘に、シュロの葉を

掲げた女性像が見える)

ドームから降り、今度は大聖堂の内部に入ります。ハンガリー正教の総本山だけあって、壮大です。

(前側)

(後側)

今日の観光、最後は、中央市場です。一階は肉や野菜などの食料品、二階は衣料や雑貨がメインとなっているようです。来ている人は、地元民よりは、観光客の方が多そうです。

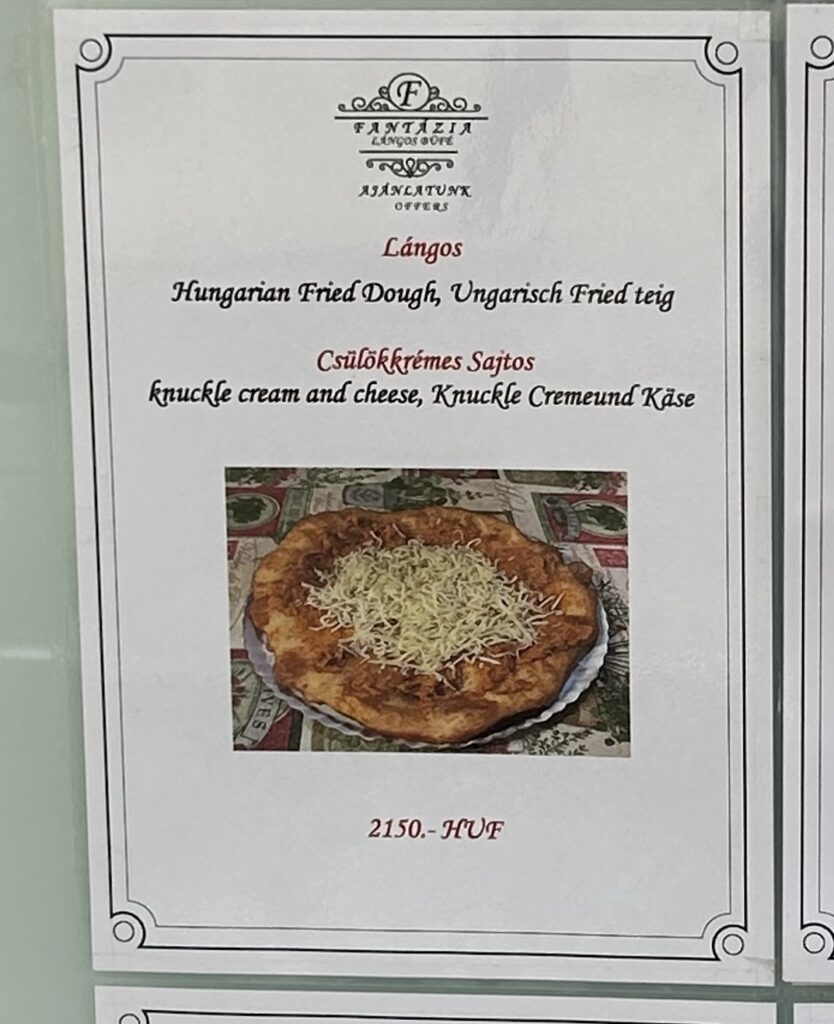

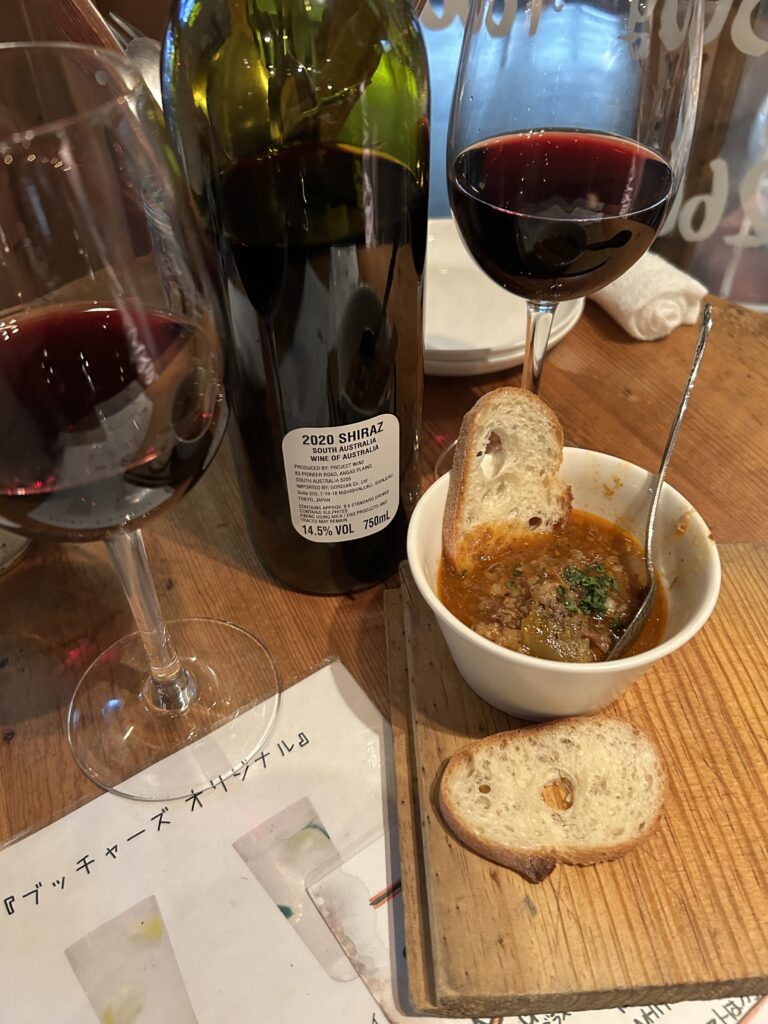

夕食は、街の中心地にあるフードコートで見つけることとします。ハンガリー料理と看板にありましたので、「Cafe Vian Gozsdu Udvar」で頂くこととします。ハンガリーの名物というアヒルのロースト、グヤーシュを注文しました。食事の最中、店の外で音楽が鳴り出し、お客さんが踊り出します。息子に後で聞くと、ハンガリー人は、踊るのが大好きとのことです。

グヤーシュ(ハンガリー名物)

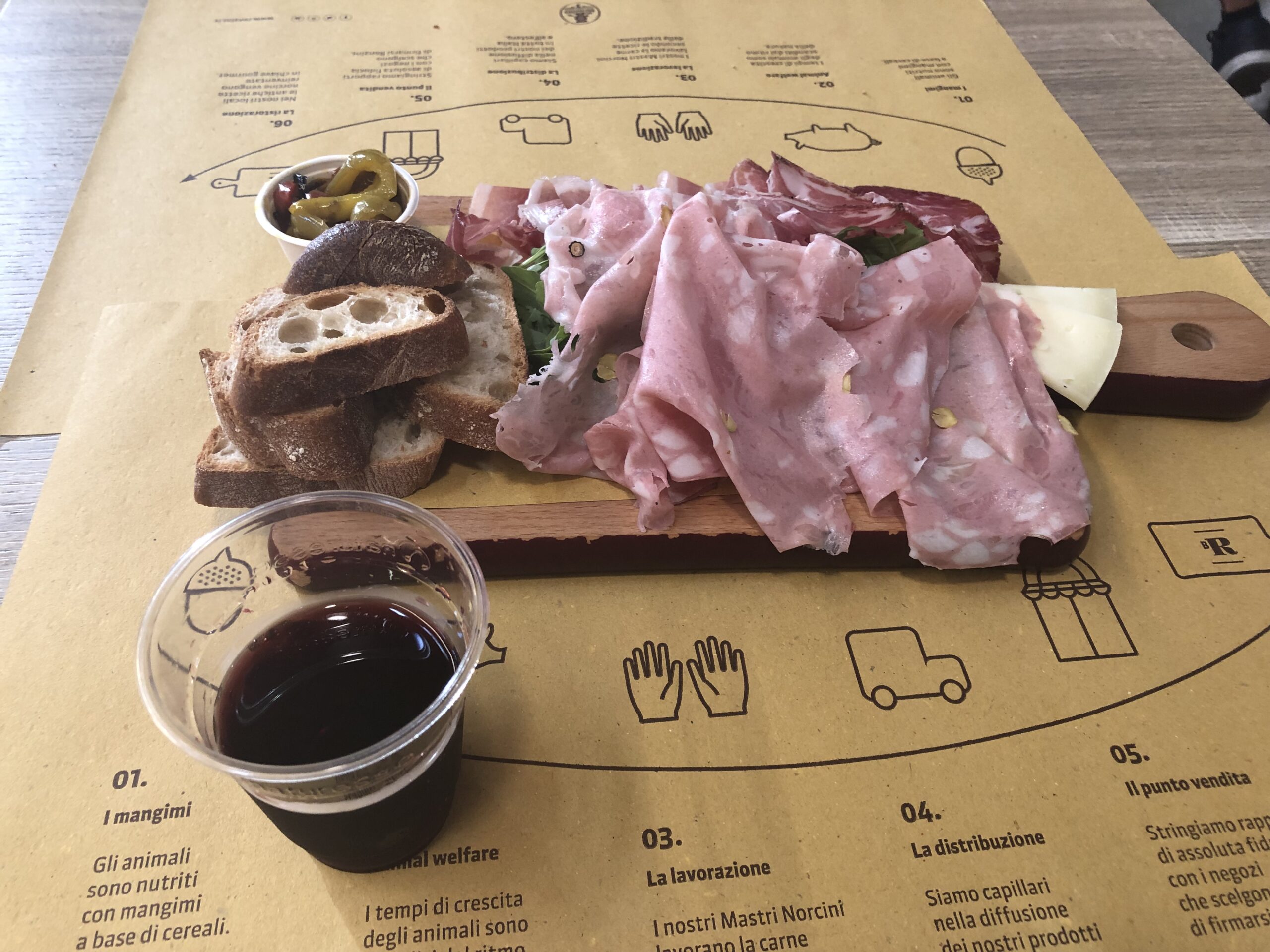

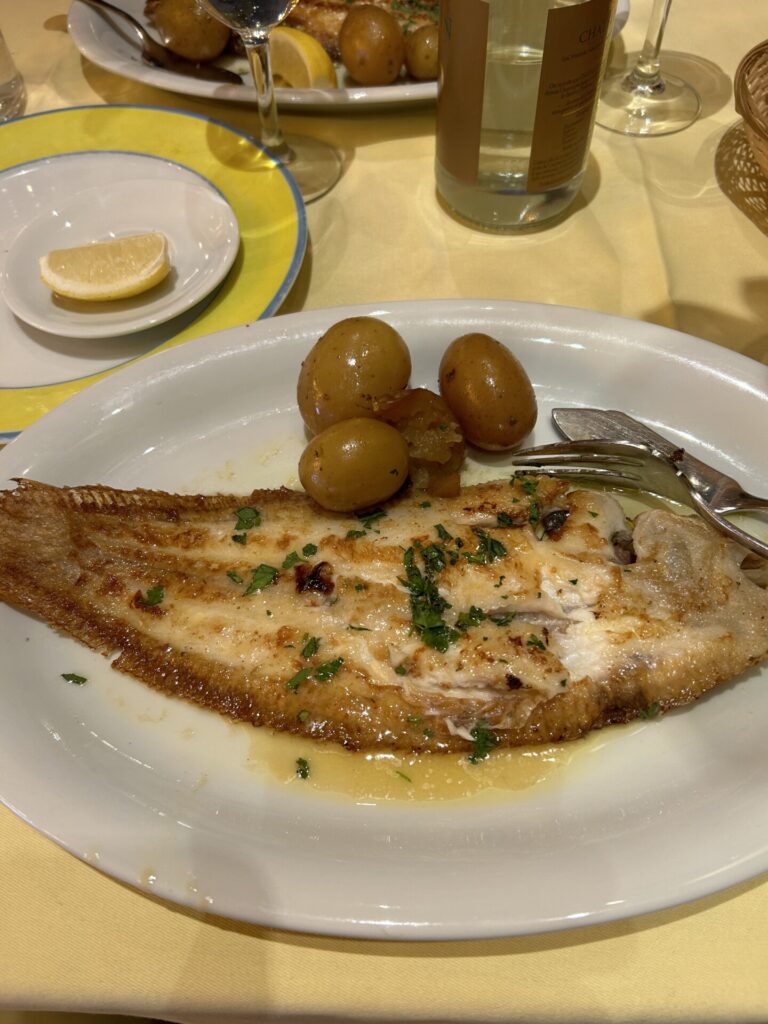

まだ日も明るいので、ホテルの近くのビヤホール「Belgian Brasserie Henri」に立ち寄りました。見かけは狭い感じでしたが、奥にかなりのスペースがあります。ベルギービールと鱒の焼き物を頂きました。

外はようやく暗くなってきました、ドナウ川にかかる橋の夜景が美しいので、川沿いを少し散策してから、ホテルに戻ります。

(まだライトアップ前)

(五日目)

今日は、1896年に、建国1000年を記念して造られたという英雄広場からスタートします。広場の向こうは、市民公園です。そのときこの広場で博覧会が開かれ、造られたのが「ヴァイダフニャ城」とのこと。もうすぐ夏休みのためか、至る所に小中学生の団体がいます。

この公園の中には、2022年1月に、日本人建築家の藤本壮介氏が手掛けた「ハンガリー音楽の家」がありますので、行ってみることとします。建物側面の天井には大きな穴が開いており、林と建物が一体となった構造です。建物内も、全面の壁から日が差し込み、とても明るくなっています。ここにも大勢の小学生の集団。

(内部)

音楽の家の反対側には、ヨーロッパ最大規模の温泉施設であるセーチェニ温泉があります。一見、博物館のようで、温泉には見えませんね。

(裏側)

(正面玄関)

公園の周辺には、その他、国立大サーカスやブダペスト動物園もあります。公園の池の周りにあるベンチに座って一休み。英雄広場の両側には西洋美術館と現代美術館があり、見学しようと思いましたが、長蛇の列なので、諦めます。

(冬はスケートリンク)

英雄広場から、地下鉄1号線(ブダペストの最初の地下鉄)に乗車します。ブダペストでは2回に1回、検札に当たりますので、一日券が必須です。

オペラ劇場の前で降り、劇場とは道の反対側にある老舗のカフェ「Művész Kávéház」で一休みです。

カフェを出て、ブダペスト最大のショッピングセンターに向かいます。途中、世界一美しいといわれるマックを覗いてみます。

ショッピングセンター「Westend City Center」はブダペスト西駅の隣にあります。ブダペストっぽいモノ?ということでTシャツを買いました。

今日の最後は、ゲッレールトの丘に見えるシュロの葉を掲げた女性像を見に行きます。工事中で、像の下には行けませんので、柵の外からの見学となります。碑文には「記憶してください、彼らはハンガリー独立のため、自由と幸福のため犠牲を払いました」(グーグル翻訳)とあります。この像は、もともとはドイツから解放したソ連兵の慰霊のため造られたそうで、もとは台座にソ連兵の像があったようですが、撤去されたとのことです。高台にありますので、眺めは最高です。来るときはバスで来ましたが、帰りは階段を歩いて降ります。

掲げた女性像

ブダペストでの最後の夜ですので、夜景を見に行きます。夜景はこれで最後です。

(上は王宮の丘)

(ケーブルカー)

(左側は工事中)

(六日目)

明日の朝は6時のフライトなので、午前中、市内観光した後、夕方、空港近くのホテルに移動します。初日、ケーブルカーで行った王宮の丘に、今回はバスで行ってみます。バス停で降り、階段を登ると、なんと漁夫の砦に出ました。最初からこれで来れば良かったですね。丘からの帰りも、徒歩で下のセール・カルマン広場に向かいます。そこから地下鉄2号線に乗り、街の中心部に向かいます。地下鉄のホームに、ブダペストでは唯一見た日本企業のCMがありました。

階段を登る

地下鉄を降りて、リスト広場に向かいます。広場には、音楽アカデミー(リスト音楽院)があります。近くには、リストが住んでいた建物もあります。建物の前までは行きましたが、入館しませんでした。

(リスト音楽院)

(この建物の2階)

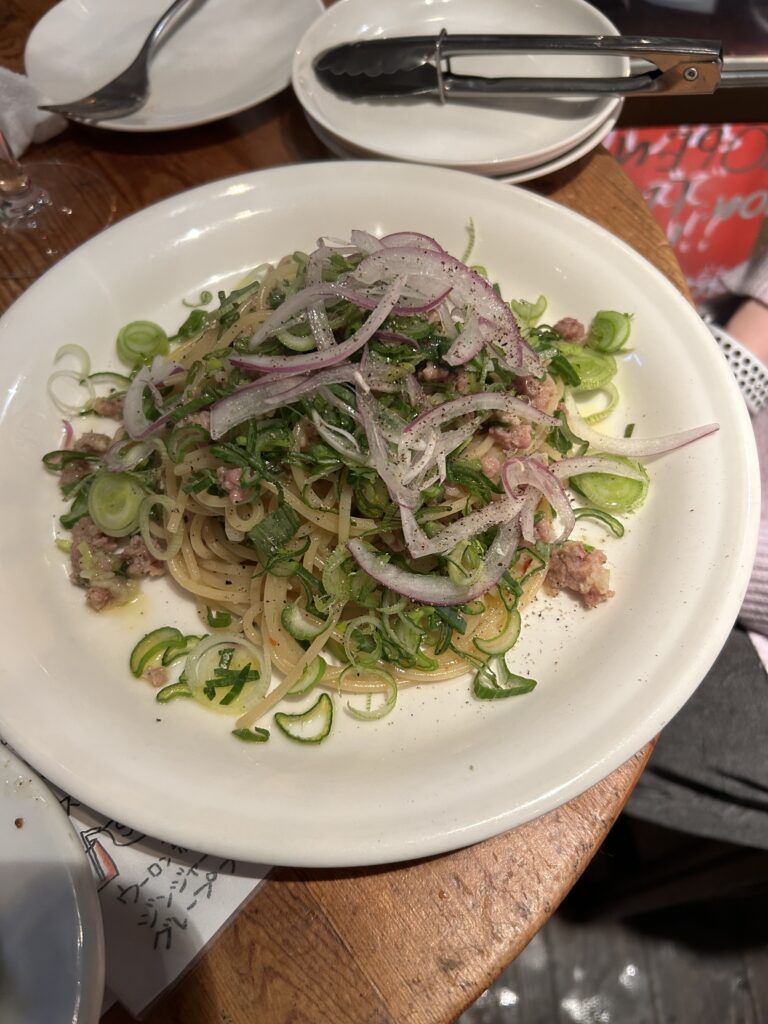

ブダペストでの最後の昼食は、リスト広場の「Cafe Vian」のテラス席で頂くこととしました。

ミネラルウォーター

昼食の後、ドナウ川の中にあるマルギット島に行くこととします。島全体が公園となっています。公園内には大きな噴水が有り、音楽に合わせ、水流が変化します。日本では見たことも無いほど水流が変化します。小学生の集団も釘付けです。最後に、マルギット島にかかるマルギット橋から、ドナウ川の見納めをします。

ドナウ川

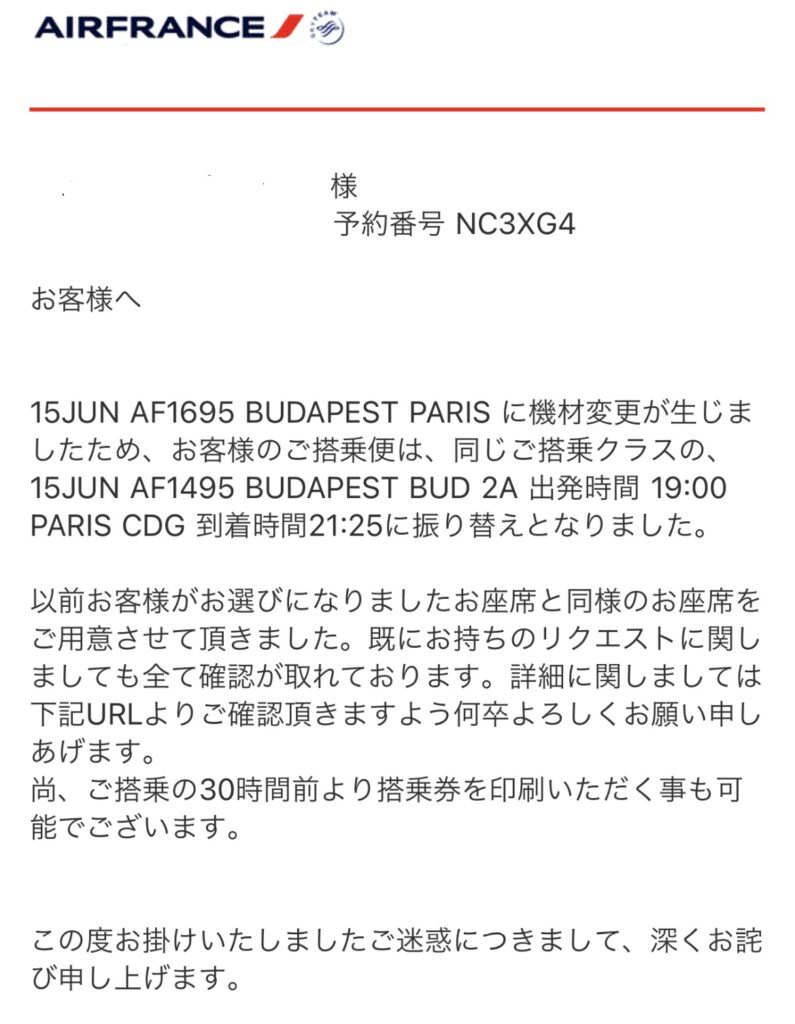

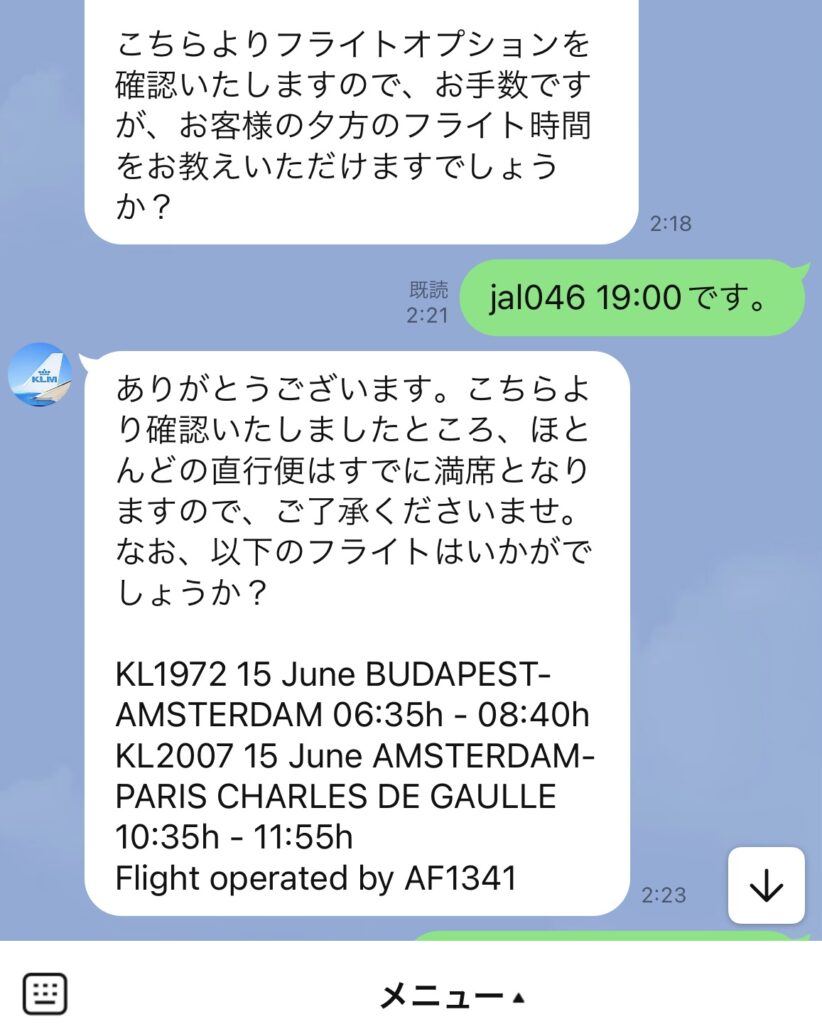

ブダペストから、空港そばのホテルに移動しました。後は、明日の6時発のパリ行きに乗るだけです。ところが夕方、突然、エールフランスから「明日の便が19時に振替となった」とのメール。帰国できなくなりますので、エールフランスとラインで交渉し、なんとかアムステルダム経由のパリ行きに乗れそうです。

パリ行きの便が確定しない中、気が気ではなかったのですが、空港近くの「Zila Kávéház」で、息子とともに、ハンガリー最後の食事を頂きました。見たとおり、ボリュームがあります。

チーズの揚げ物

(七日目)

最後の日の早朝、徒歩で空港に向かいます。空には三日月かかっています。なんとか当日は無事パリに到着し、日本行きの便に乗ることが出来ました。

(下はオランダ)