<二日目>

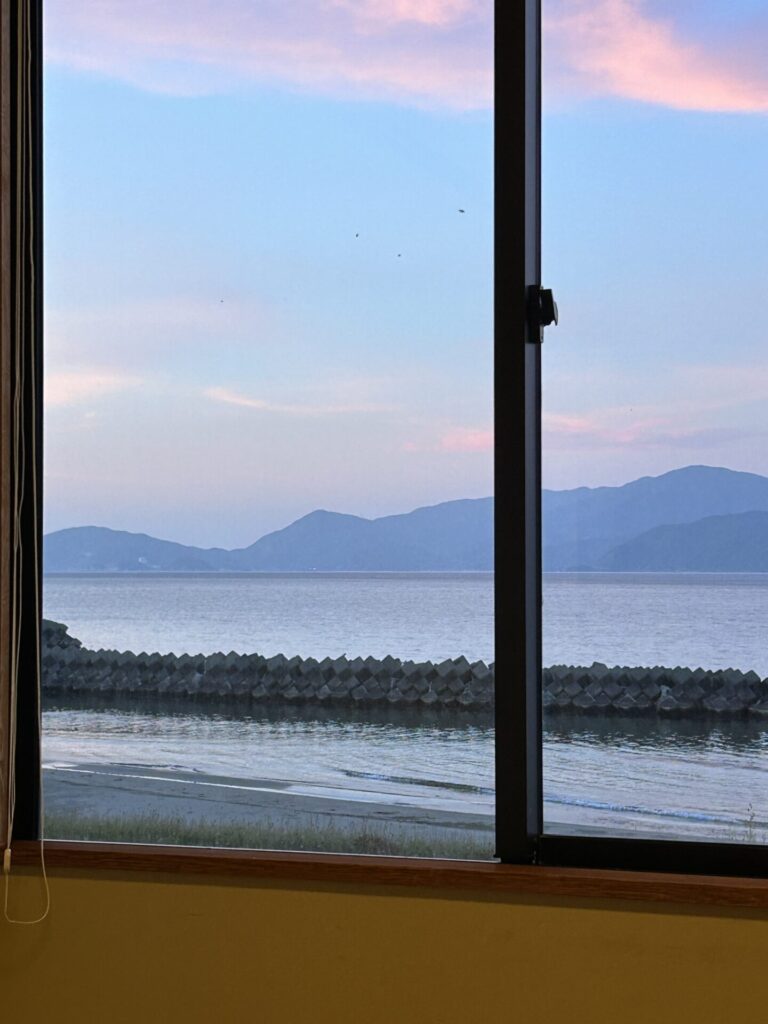

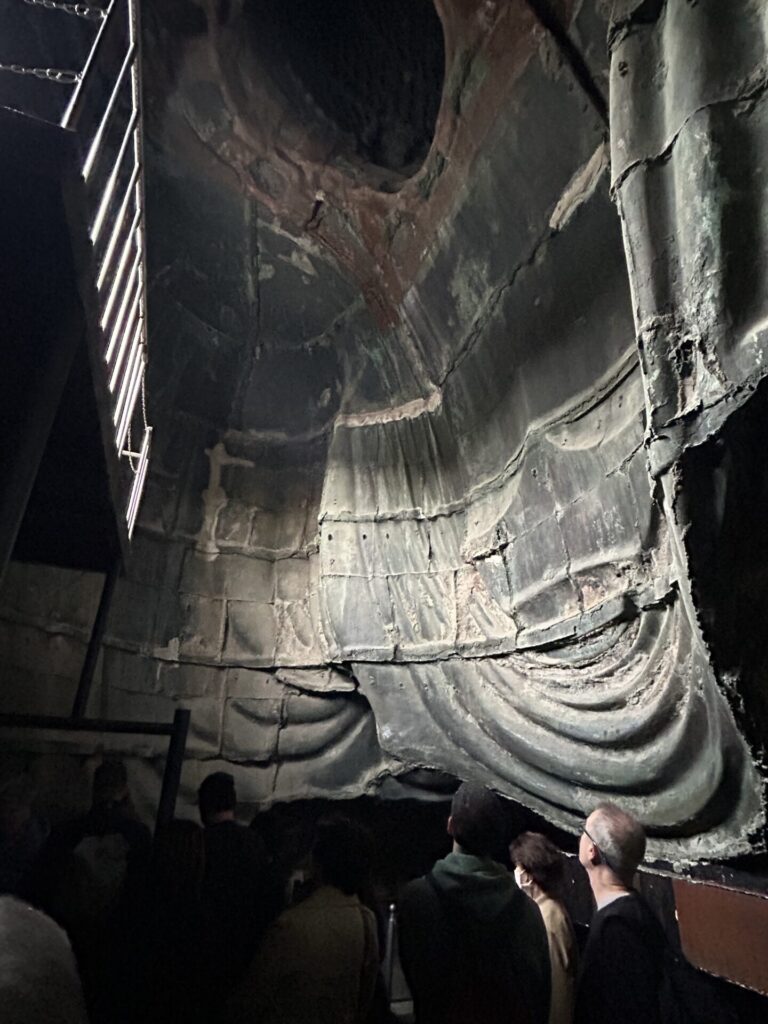

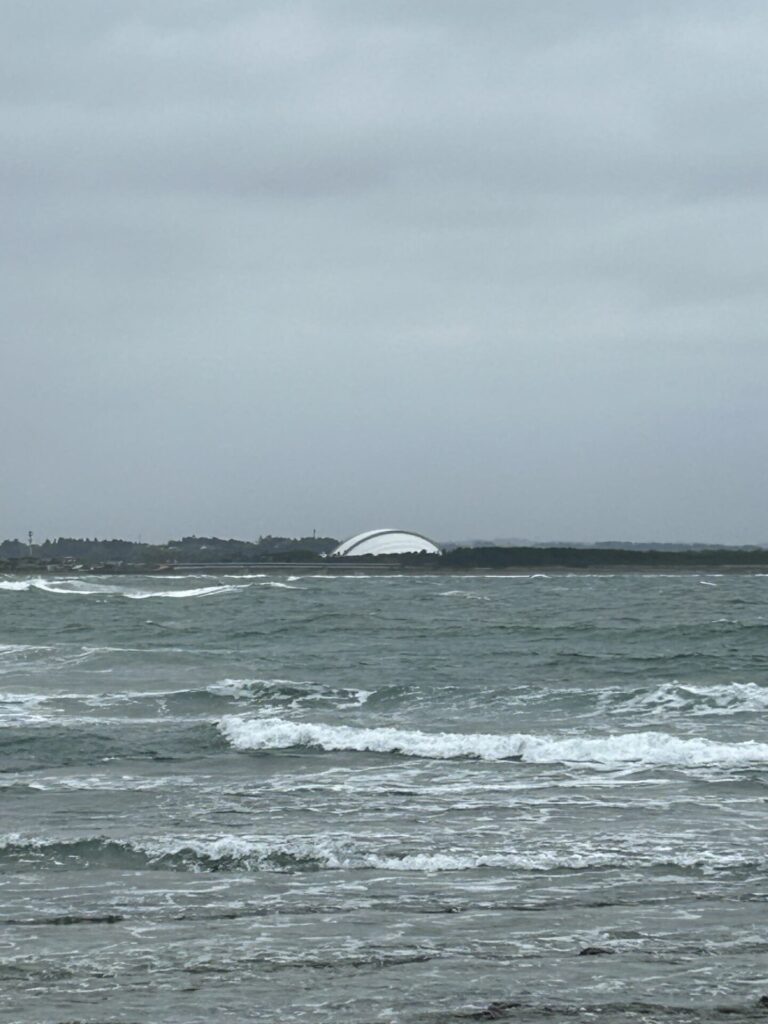

ホテルの窓からは、北防波堤ドームが見えます。チェックアウト後、徒歩でそこに向かいます。10分程で到着します。この場所は、北埠頭が樺太航路の発着場として使われていたとき、ここに通じる道路や鉄道へ波の飛沫がかかるのを防ぐ目的で、1931年から1936年にかけ建設された防波堤です。太い円柱となだらかな曲線を描いた回廊は、確かに古代ローマ建築物を思わせますね。ここから樺太の大泊まで、国鉄稚泊航路があり、167㎞の海上を約9時間で行ったそうです。

(正面に北防波堤ドーム)

(高さ14m、

長さ427m)

歩いて、駅の方向に向かいます。途中、大鵬上陸地の記念碑があります。碑文には、「当初小樽に向かう予定だったが、母親の体調不良のため稚内で途中下船した。その船は、その後、留萌沖でソ連潜水艦の魚雷攻撃を受けて沈没した」とあります。運が良い人だったんですね。今回はロシア人を見かけませんでしたが、街のあちこちにロシア語の表記があります。

アイザワ

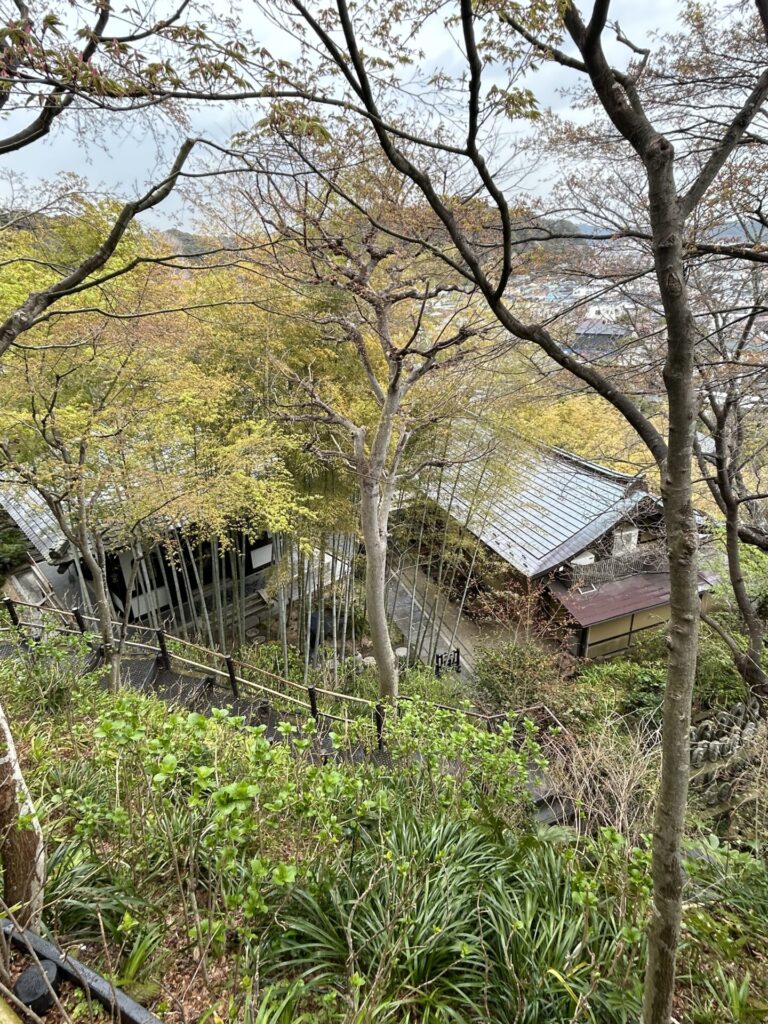

さて、次は宗谷岬に向かいます。途中、空港近くの、北の桜守パークに立ち寄ります。ここは、「吉永小百合」さん主演の映画「北の桜守」のオープンセットを映画の資料展示施設として活用した施設です。

(周囲になにも無いです)

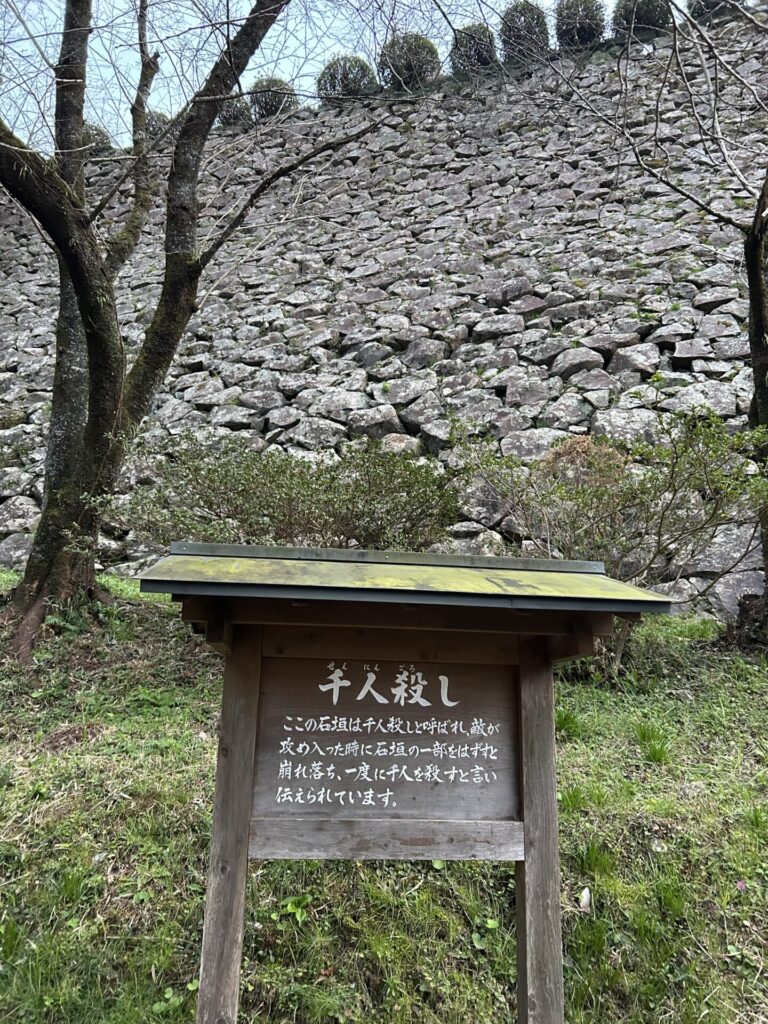

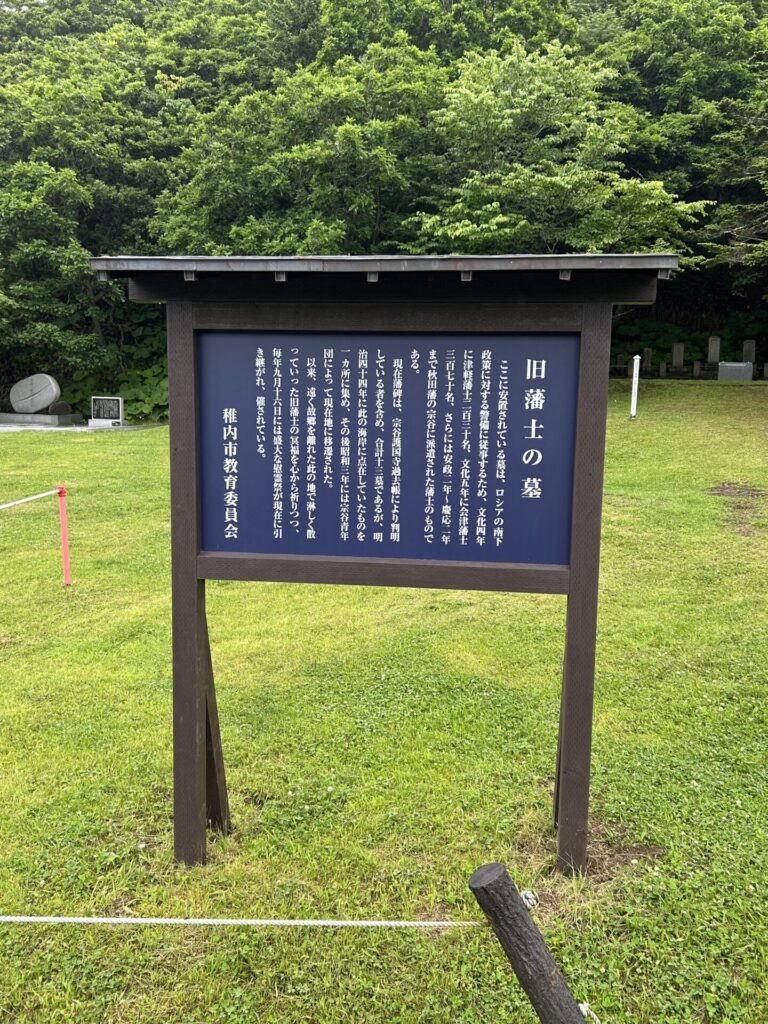

津軽・会津・秋田藩陣屋の跡に立ち寄ります。北方警備のため、幕府は、ただ単に寒さに強いはずという理由から、まず本州最北端の津軽藩士が、翌年には同じ東北の会津・秋田藩士が、宗谷に派遣されましたが、東北とは比べ物にならないほど厳しい自然環境と野菜不足等が原因で多数の越冬死者をだしたといいます。その後、病気の予防薬としてコーヒー豆が配給されたことから、苦労した藩士をを悼むためのコーヒー豆の形の記念碑もあります。

秋田藩陣屋の跡

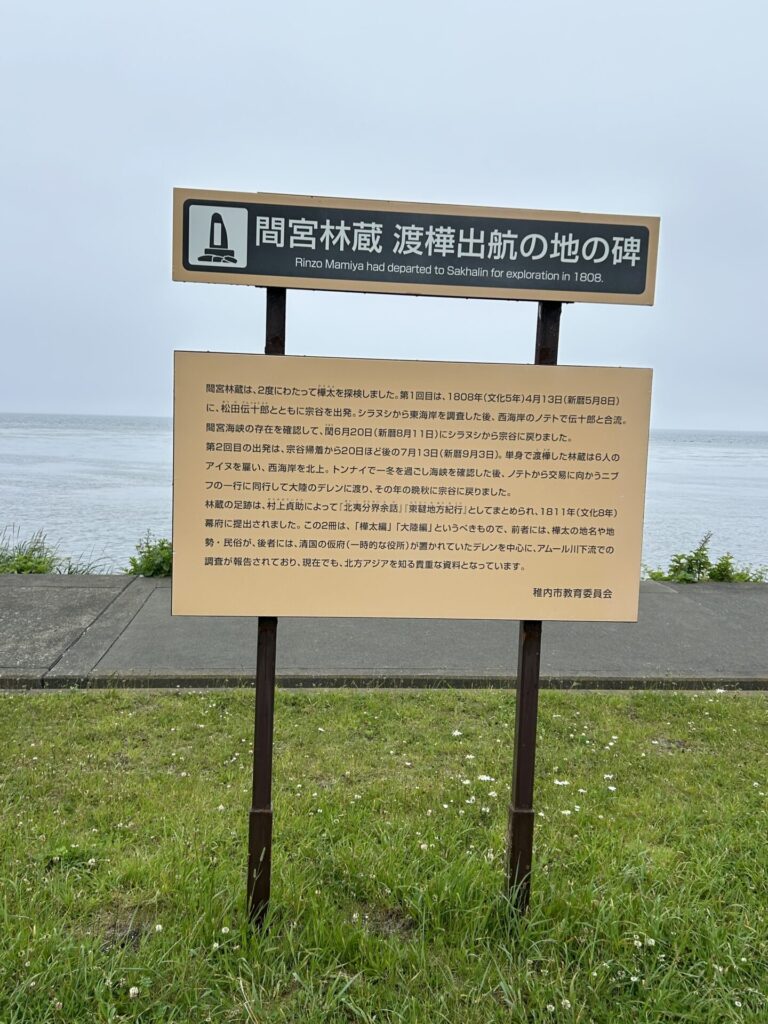

間宮林蔵の樺太就航の地にも立ち寄ってみます。林蔵を樺太に送った宗谷アイヌの記念碑もあります。遠くにトドや、弁天島(日本施政下の最北端)が見えます。

宗谷アイヌの記念碑

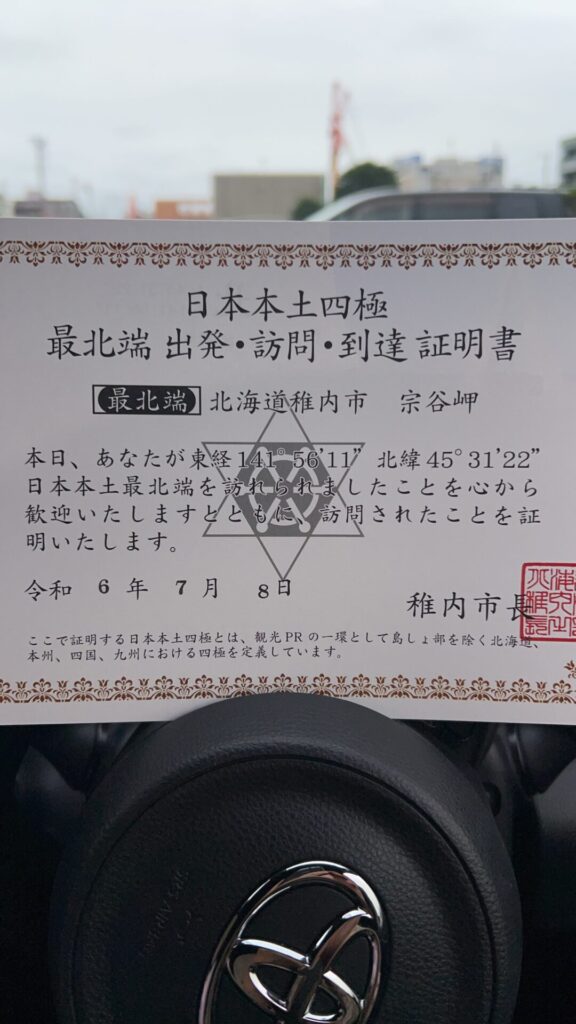

ようやく宗谷岬に到着しました。まずは宗谷岬音楽碑のボタンを押して、千葉紘子の歌う宗谷岬のメロディを聞きます。次は、日本最北端の地の碑に行き、最北端を感じます。残念ながら、今日も樺太は見えません。振り返ると、高台に宗谷岬灯台が見えますので、登ってみます。

宗谷岬灯台のある高台一帯は、宗谷岬公園となっており、たくさんのモニュメントがあります。その中でも一番規模が大きいものは、祈りの塔です。これは、1983年に発生した「大韓航空機撃墜事件」での遭難者の慰霊と世界の恒久平和を願うために建立され、塔の高さ19.83メートルは事故発生年を表しています。大岬旧海軍望楼跡は、日露戦争前は宗谷海峡がロシアとの境界であったことから、バルチック艦隊を監視する任務を負っていました。

ラ・ペルーズの碑(奥)

稚内の最後は、ホタテの貝殻を敷き詰めた「白い道」の見学です。途中には、稚内の風の強さを利用したウインドファームがあり、風車が林立しています。白い道は、本来フットパスコースなので、道幅が狭く、車のすれ違いは大変ですが、丘陵をずうと続く白い道は、幻想的です。

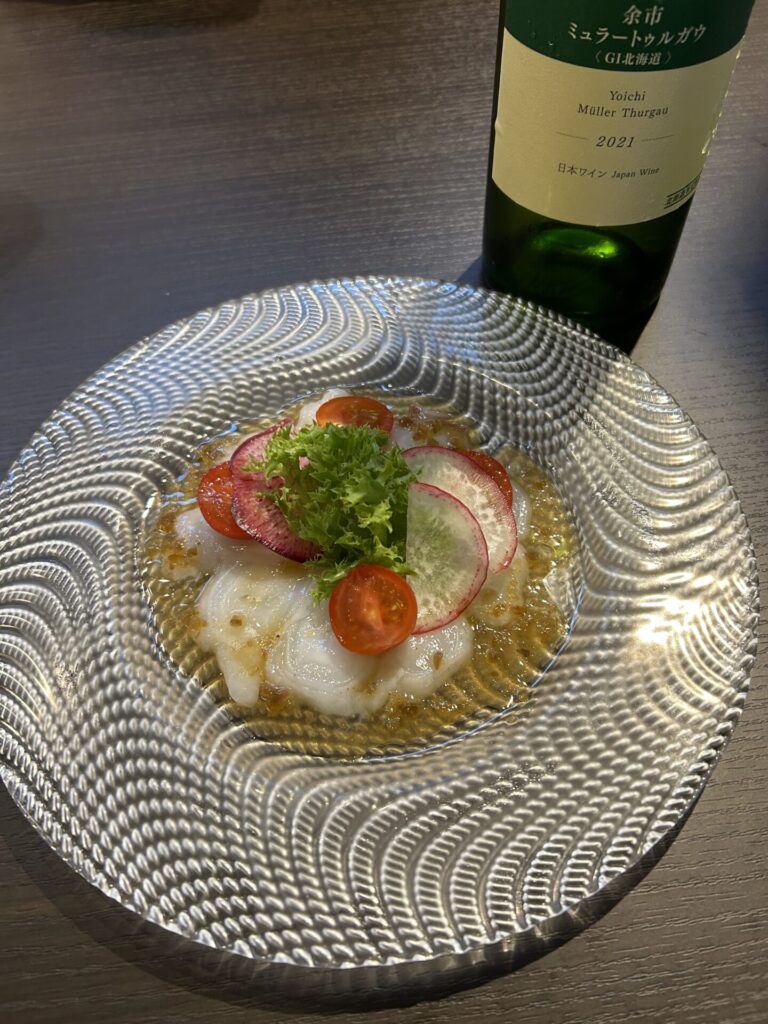

稚内市からは、国道238号線で、猿払村、浜頓別町、最後は枝幸(えさし)町まで行きます。昼食のため、道の駅さるふつ公園に立ち寄ります。ホタテの網焼きがいいかなと思い、さるべつまるごと館に行きましたが、あいにく終了。同じ敷地にあるホテルさるふつ内の風雪で、帆立ラーメン(貝柱2個)と帆立焼きカレー(貝柱5個)を頂きました。さすが天然ほたて貝の水揚量日本一の村ですね。

ひたすら一直線の猿払村道エサヌカ線を過ぎると、浜頓別に入り、ベニヤ原生花園を見学します。原生花園とは人の手を加えていない、あくまで自然そのもののことを言うそうです。歩道や木道が整備されており、散策はしやすいです。セリ科のエゾニュウが満開でした。

展望台(右)

(左がエゾニュウ)

向こうはオホーツク海

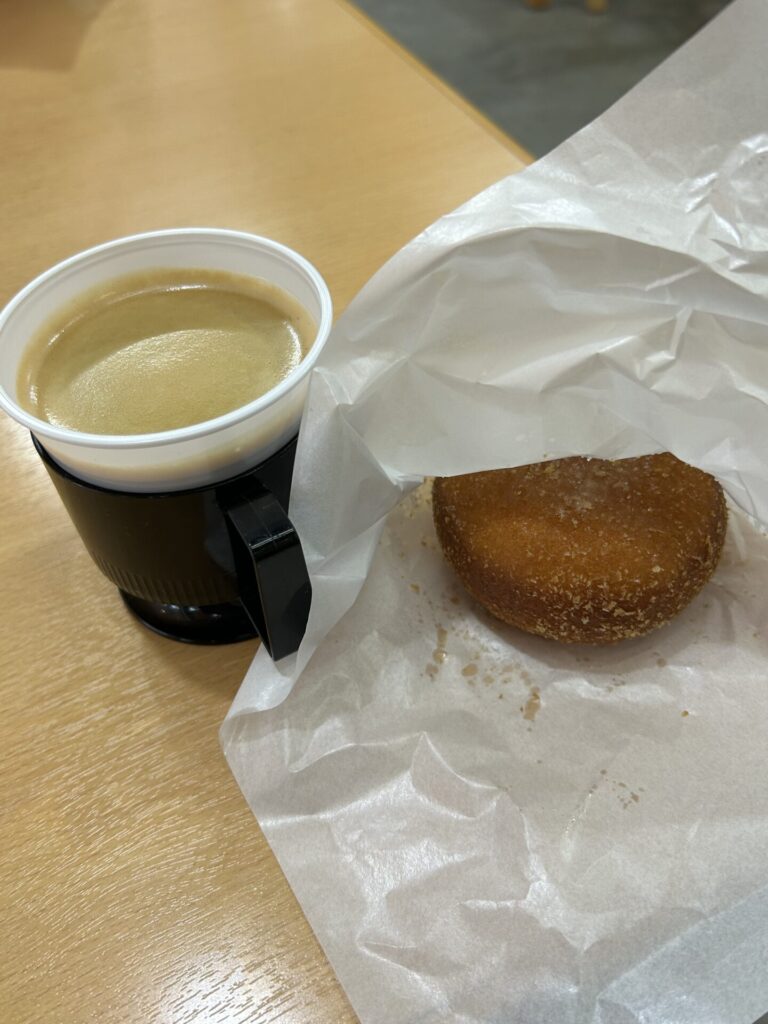

浜頓別でも、道の駅「北オホーツクはまとんべつ」に寄ってみます。中にあるこんがり屋でコーヒを頂きます。ここは町民が交流することを目的に作られた道の駅で、中には、遊具施設もあります。

はまとんべつ」

パン屋であるこんがり屋

道の駅の近くに道内最大の湖であるクッチャロ湖(大沼)があり、立ち寄ってみます。キャンプ場の近くに、白鳥の舎がありますが、これは、冬でも白鳥を観察できるように作られた建物です。

浜頓別町と枝幸町の境界に、神威(カムイ)岬があります。この場所は、アイヌ語で「カムイ・エトゥ(神の岬)」「カムイ・エト(神の鼻)」と呼ばれていたとのこと。神威岬の崖の中腹には、北見神威岬灯台(きたみかむいみさきとうだい)が立っています。

しばらく行くと、北オホーツク道立自然公園に指定されているウスタイベ千畳岩が現れます。海岸沿いに柱状節理の岩が、波の浸食で、畳を重ねたかのような形になっています。が特徴的。オホーツク海を赤く染める朝日は他では見たことのない千畳敷

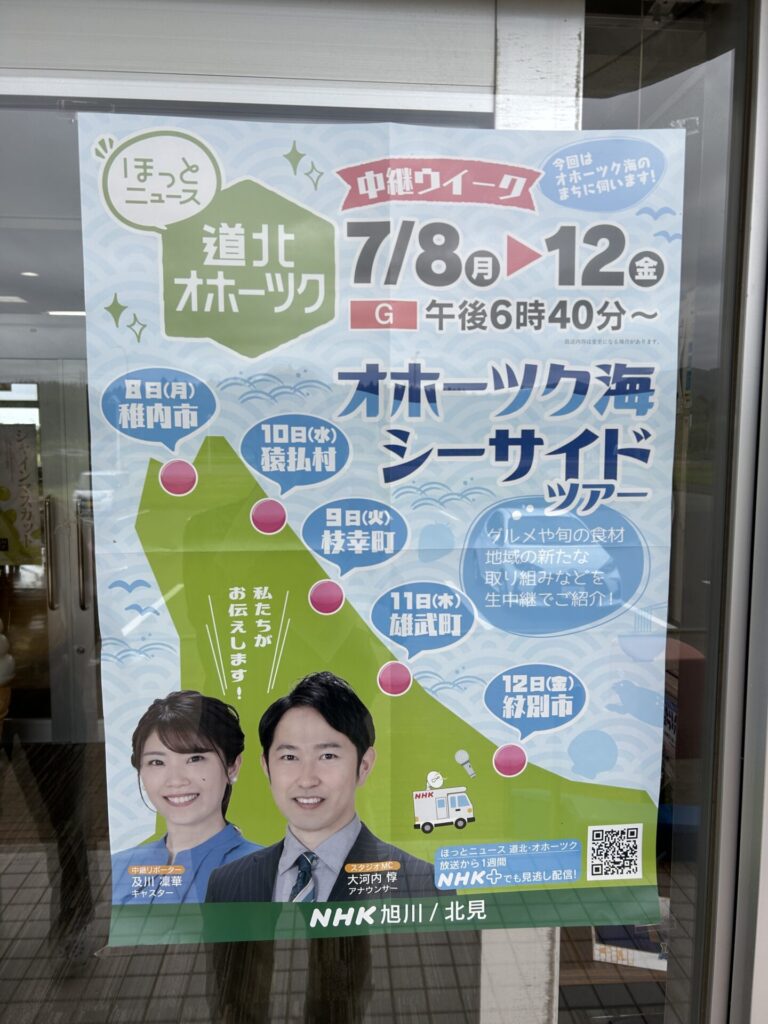

今日は、最後に、枝幸町の道の駅、マリーンアイランド岡島に立ち寄ります。建物の形が、船に似せているのが特徴です。偶然、今日もNHKのスタッフに遭遇。今日の夕方、ここから番組を中継するそうです。

マリーンアイランド岡島

今日の宿は、ホテルニュー幸林です。早速会場へ行き、頂くこととします。枝幸町は、毛ガニ籠漁水揚げ日本一ということもあってか、毛ガニが半身ついています。ボリューム満点とは、ホテルのHPに書かれていましたが、想像以上のボリュームでした。

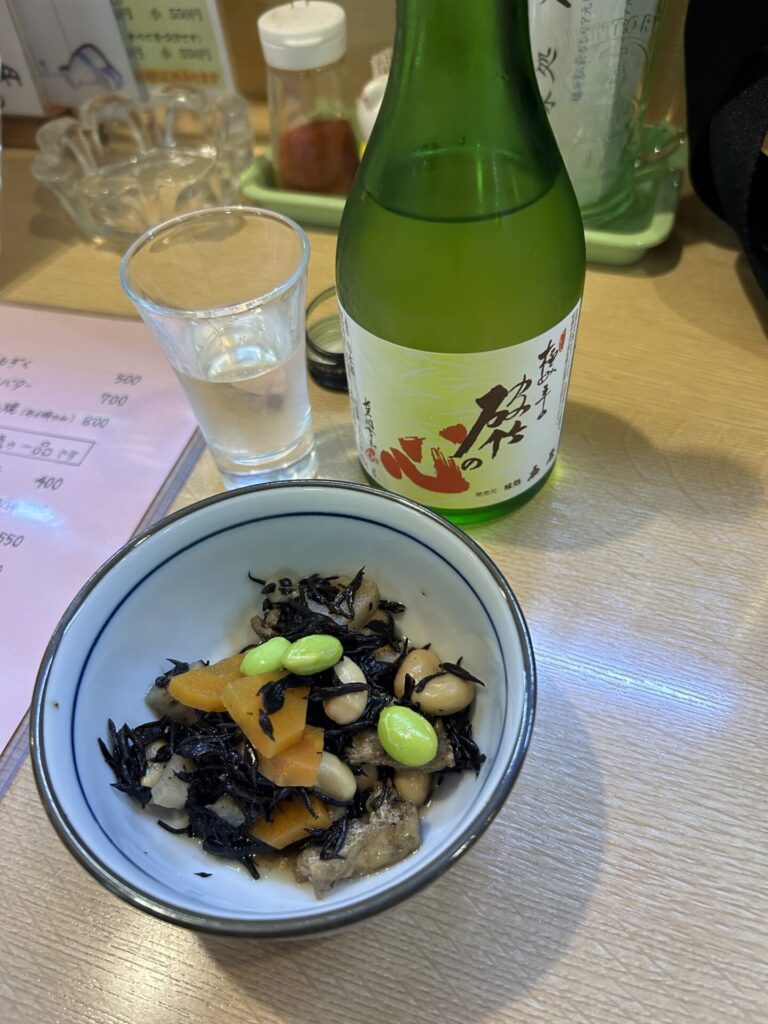

ホッキ貝の酢味噌和え、

お造り五種盛り、

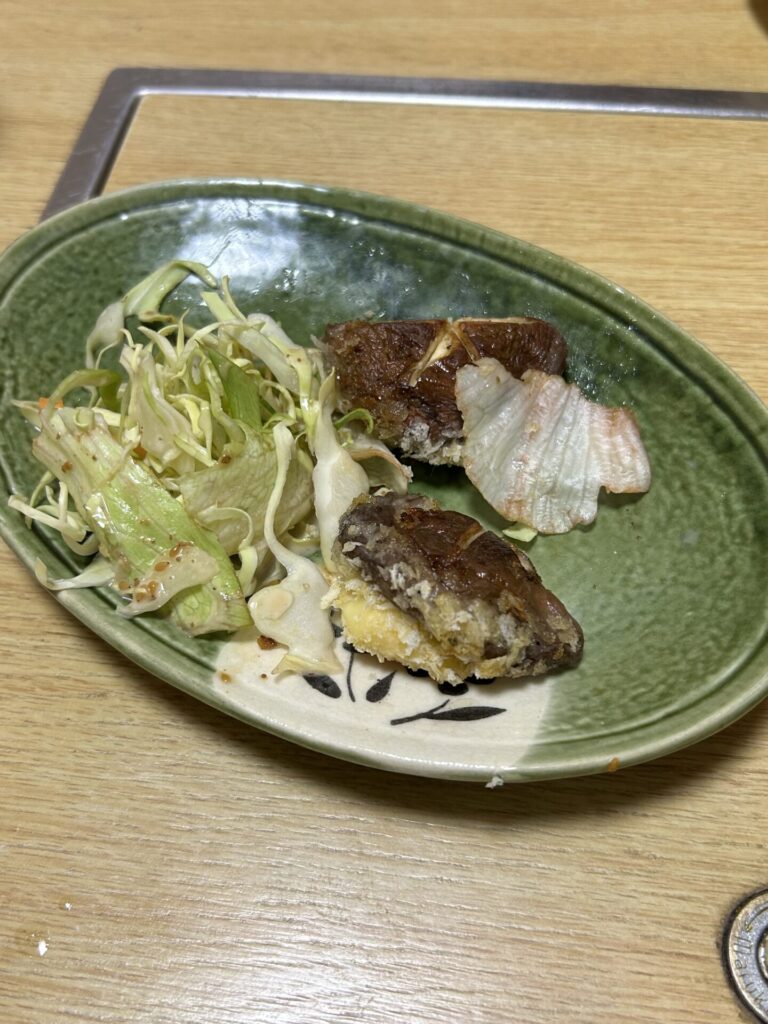

道産和牛の陶板焼き

帆立のウニ焼き

(ズワイガニ、ホタテ)

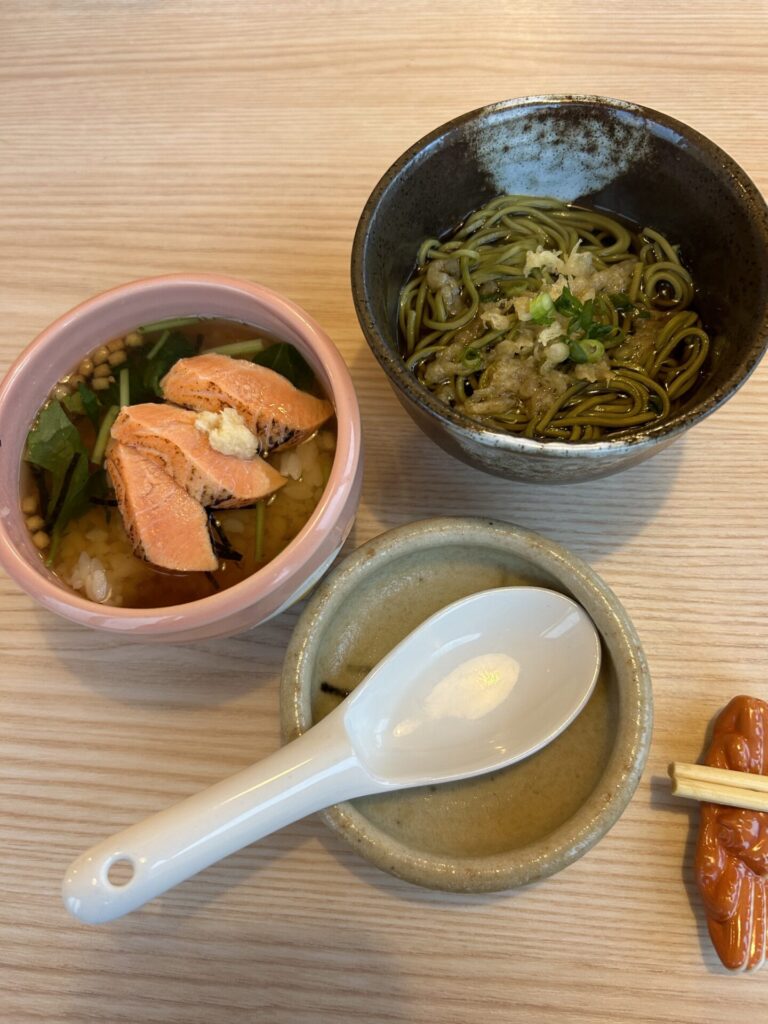

茶そば