<一日目>

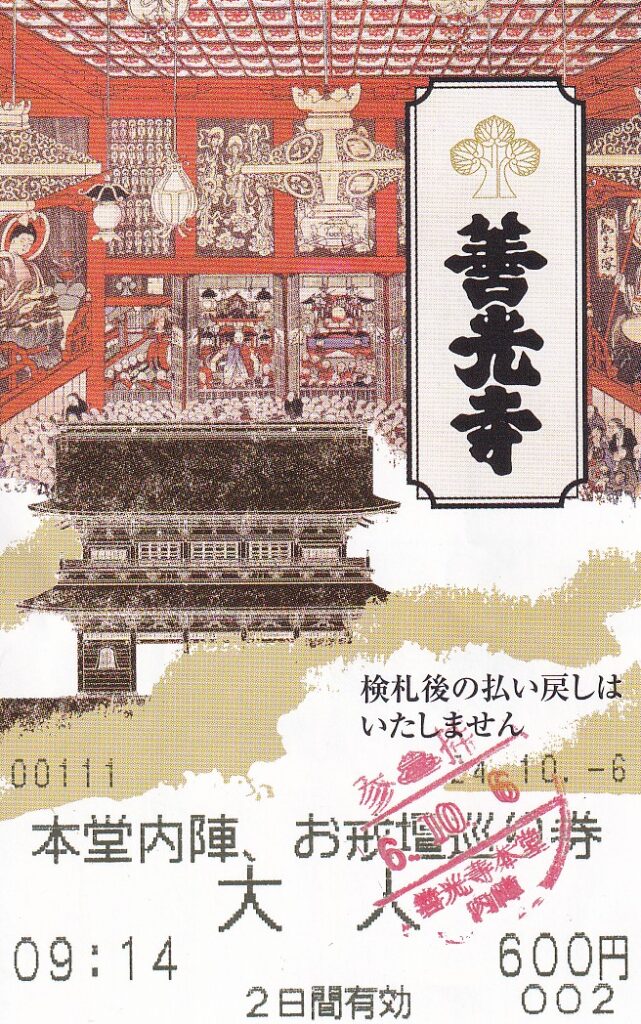

人混みを避け、師走の京都に行ってみます。今日は「NHK光る君へ」の影響も有り、源氏物語宇治十帖の舞台、宇治へ。JR宇治駅で降り、宇治橋に向かいます。途中のパン屋さんは、土地柄か、抹茶系が多いですね。宇治橋の袂の夢浮橋之古蹟に、紫式部像が鎮座しています。

(夢浮橋之古蹟)

縣(あがた)神社一の鳥居からのあがた通りではなく、横の平等院表参道に進みます。但し、今回は平等院へは行かず、宇治川沿いの、あじろぎの道を歩きます。今年は、暖冬の影響で紅葉が遅かったので、この辺りは丁度見頃です。

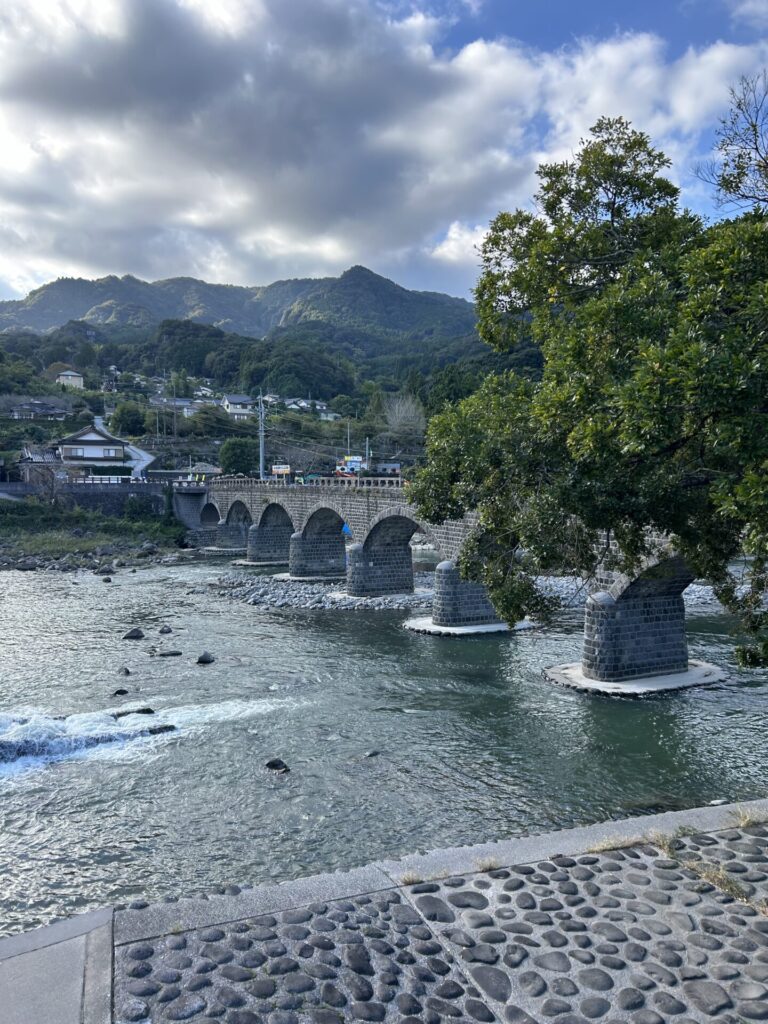

宇治川の中州は「中の島」といい、塔ノ島と橘島からなっています。あじろぎの道から喜撰橋を渡り、塔ノ島に行くと、島の名前の由来となった浮島十三重石塔が有ります。鎌倉時代に建てられた塔ですが、高さ15mもあり想像以上に巨大です。この石塔は、洪水や地震でたびたび倒壊しており、現在のものは明治時代末期に発掘、修造されたものです。対岸を見ると、宇治発電所からの激しい放水流が見えます。橘島に渡ると、樹齢70年の「宇治川しだれ」に出会います。この辺りは、桜の木が多く、シーズンになると宇治川さくらまつりが開催され、ライトアップもされる様です。朝霧橋を渡り、対岸に渡ります。

(宇治発電所からの放水)

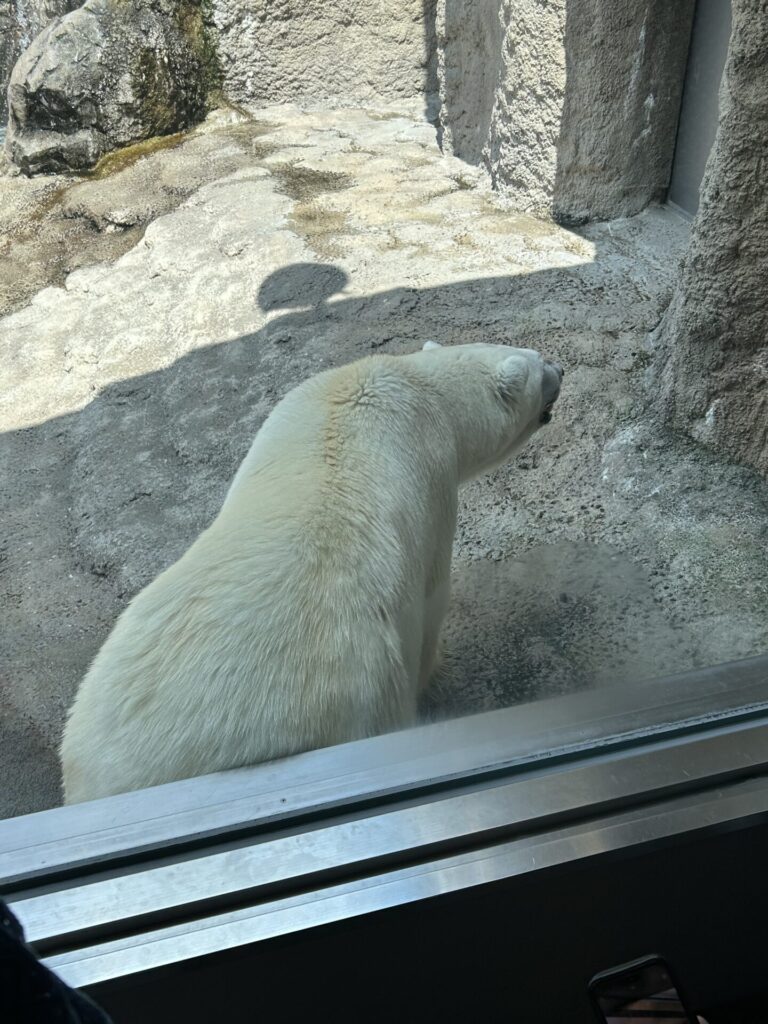

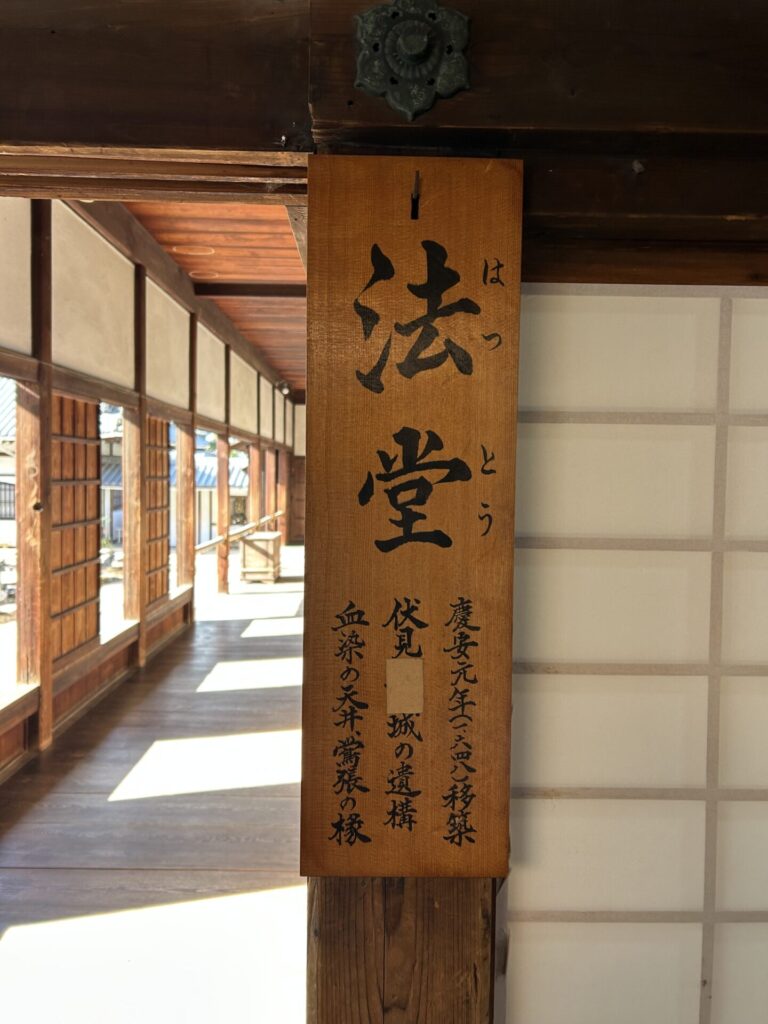

上流方向に進み、道元禅師が1233年伏見深草で開き、曹洞宗最古の道場である興聖(こうしょう)寺に参拝します。石門から参道である琴坂を登り、山門から境内に入ります。曹洞宗の道場であることからか、造りは永平寺に似ています。洩れ聞こえる会話から、多くの僧が修行に来られているようです。ここの法堂は伏見城の遺構を用いて建立されているため、天井には血の手形、足形があります。

(観流橋から)

(坐禅や食事をする場)

(平安中期)

(伏見城遺構)

(天井の白丸)

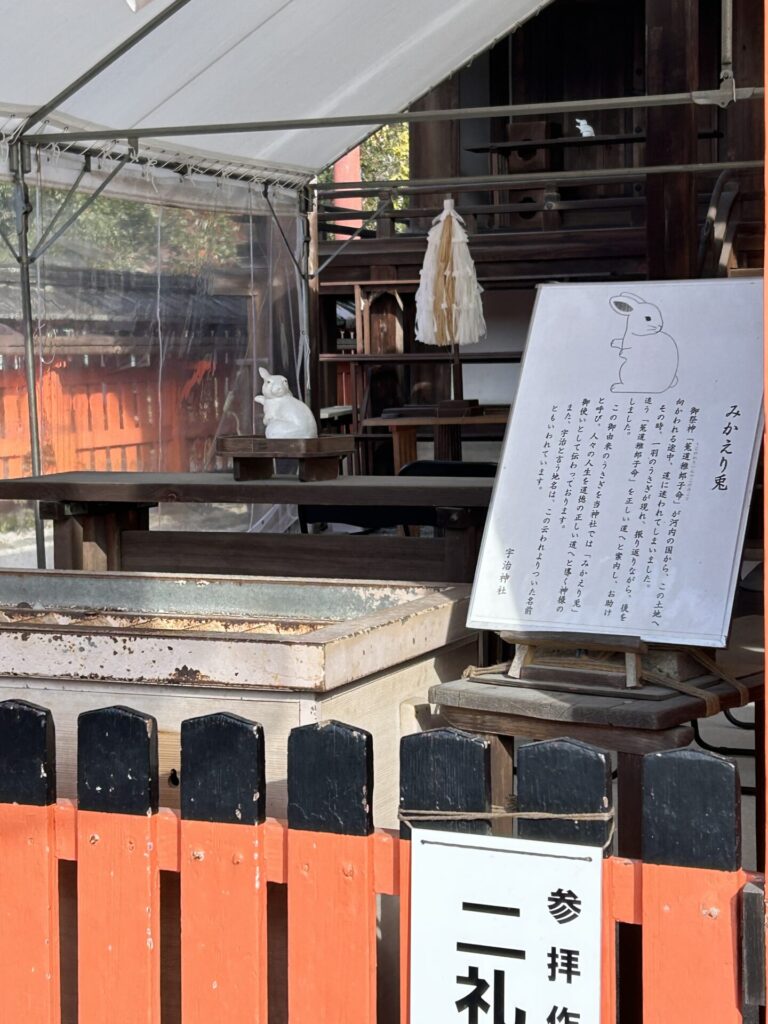

下流方向に戻り、宇治神社に参拝します。言い伝えでは、応神天皇の皇子・菟道稚郎子命(うじのわきいらつこのみこと)が河内の国からこの土地に向かう途中で、道に迷っていたところ、一羽のうさぎが現れ、何度も振り返りながら正しい道へと案内したとのこと。そのことから兎は、正しい道へと導く「神使のみかえり兎」とされているようです。その後、菟道稚郎子命はここで自害し、ここに祀られています。

(別名:桐原殿)

その奥が本殿

宇治神社の後方に、菟道稚郎子命・応神天皇・祀っている祀っている宇治上(かみ)神社が有ります。拝殿、本殿ともに国宝で、一帯は世界文化遺産に登録されています。特に、本殿は1060年頃のものとされ、現存最古の神社建築です。拝殿は、鎌倉前期の造営。国宝で有り、世界文化遺産なのですが、神社自体は、とても簡素です。

(本殿側から)

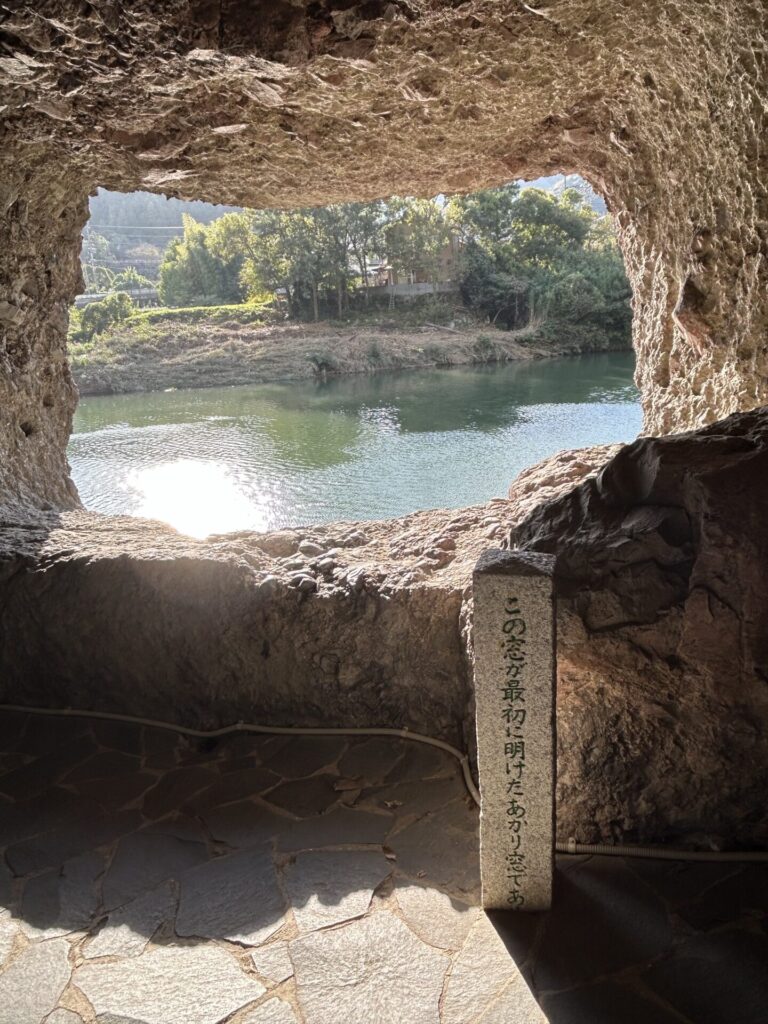

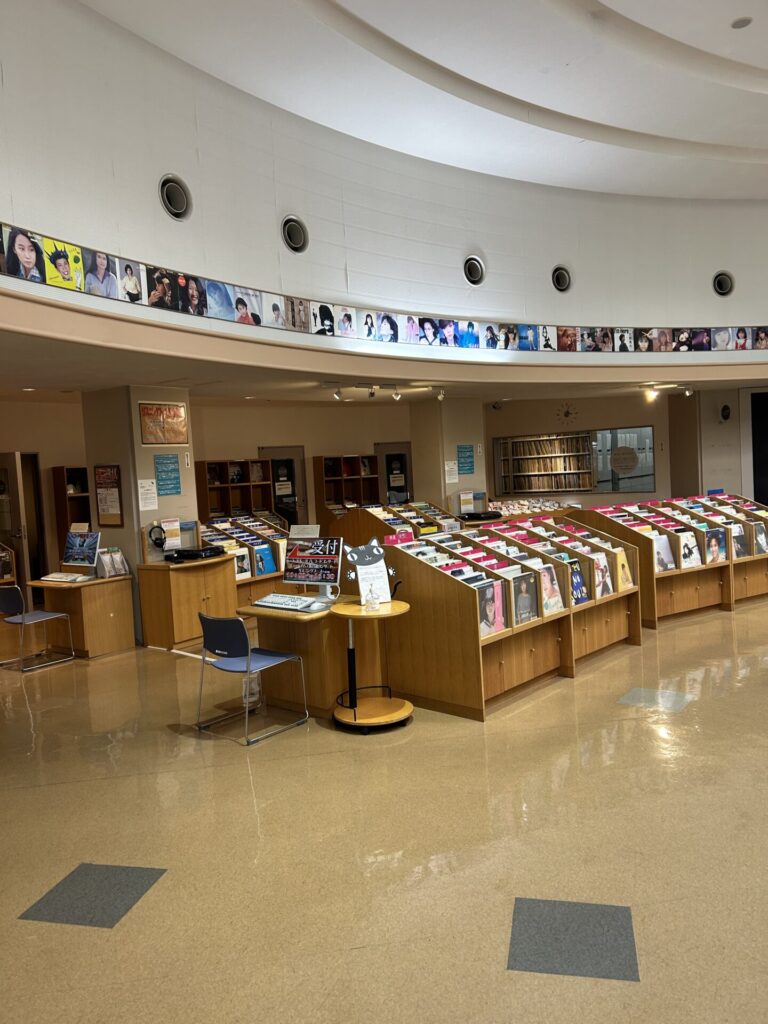

宇治川東岸からこの一帯までの道は、さわらびの道となっています。道を先に進み宇治市源氏物語ミュージアムを見学します。内部には、源氏物語での宮中や宇治十帖のシーンが再現されており、平安の文化を体験出来ます。体験コーナーには源氏香が展示されています。源氏香は、5種類の香木がそれぞれ5つずつある中から5つ選び、その香木の香りの違いを当てるもので、組合せが全部で52通りあるので、『源氏物語』全54帖から最初と最後を除いた52帖の各名が解答名に使われています。実際やってみると、私にとっては匂いそのものが微かで、良く分かりません。

(光源氏の六条邸)

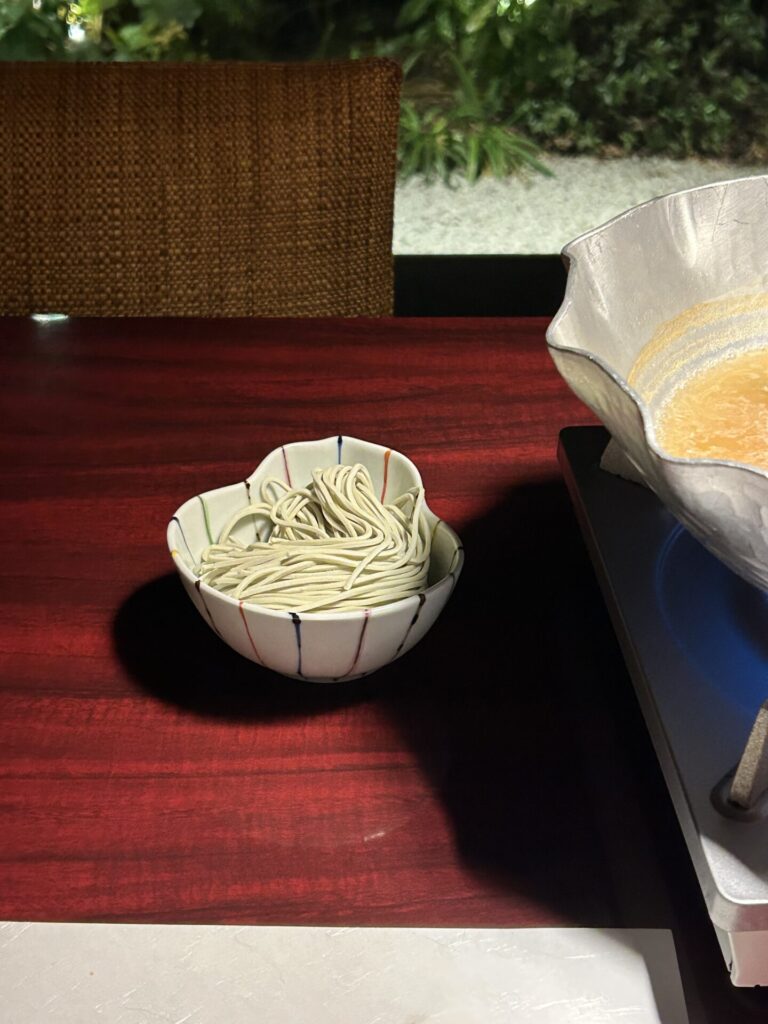

遅くなりましたが、昼食は、宇治橋近くのつばめ屋で、えび天茶蕎麦を頂きました。最後は、近くにある、宇治橋の管理を任された放生院(橋寺)見て宇治を後にします。

中の島

(宇治橋から)

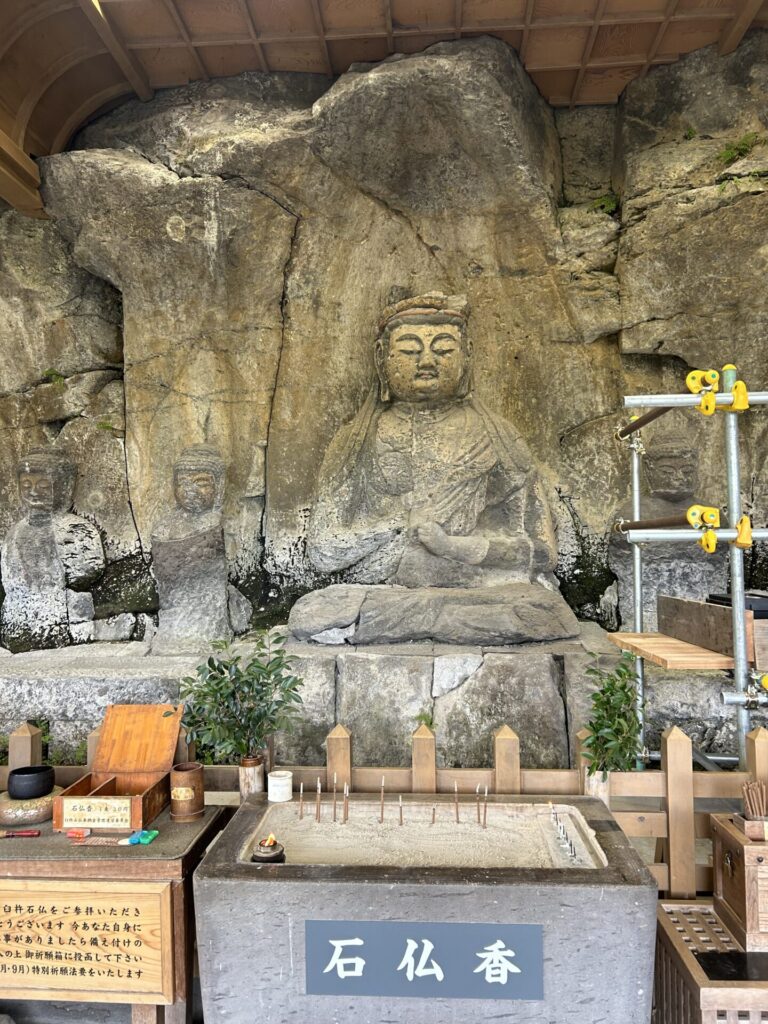

伏見では、稲荷に行く前に、若冲が晩年過ごしたことで有名な石峰寺を訪れてみます。住宅街にある細い石段を上って行くと、黄檗宗に特徴的な龍宮造りの山門が見えてきます。門をくぐり受付を済ませ、参拝の後、裏手にある若冲の墓を訪れます。ここが、今人気が沸騰している若冲の墓ですが、ここの周りは静寂に包まれています。更に石段を上り、唐門を過ぎると竹藪が有り、その中に500体(かつては1000体)の、若冲が石工に彫らせた羅漢像が展開しています。現在、写真撮影は禁止されていますが、色々な表情の苔むした石像がこちらを見ており、その規模観や迫力はこれまで見た五百羅漢の中では一番でした。

若冲の墓の案内板

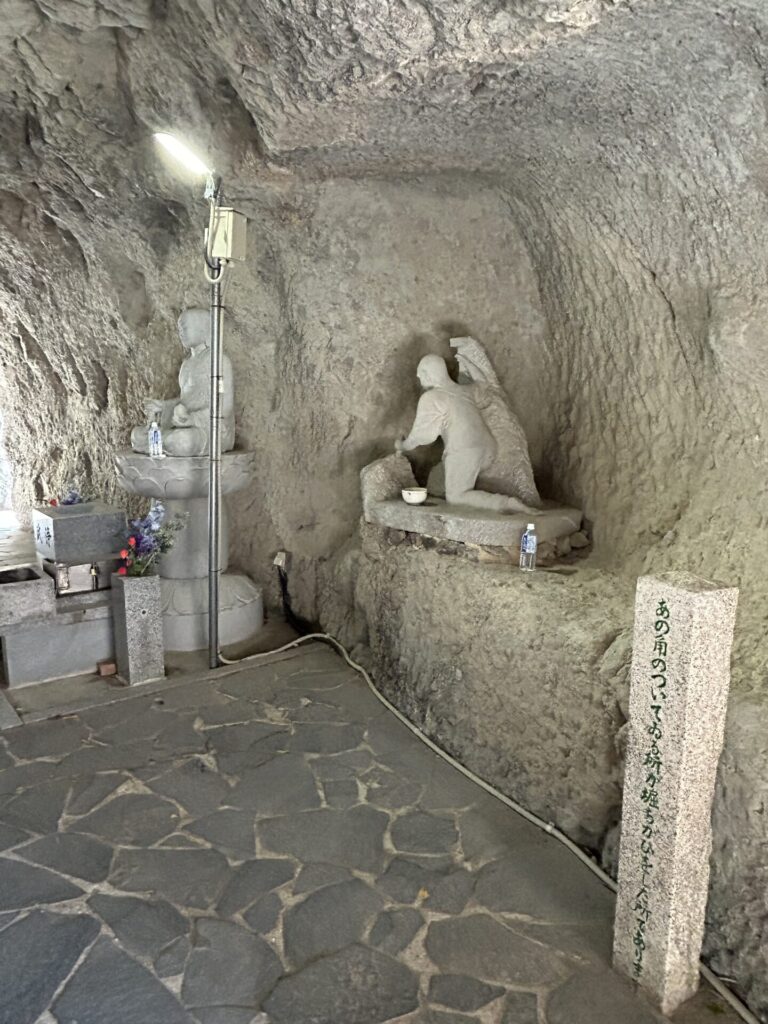

賽の河原

(撮影禁止のため、

寺のパンフレットから)

今日の最後は稲荷神社の総本宮の伏見稲荷大社です。石峰寺からは徒歩10分程です。大社では、早速狐が出迎えます。伏見稲荷大社では、右の狐は稲穂・玉、左の狐は巻物・鍵をくわえているようです。それぞれの由来は諸説有るようですが、狐を見るたびに確認していきます。そうこうするうちに千本鳥居に入り、途中の三つ辻を左に曲がり、今日の観光は終了とします。

尻尾には火の玉が!

左右に狐がいます

左のキツネ

右のキツネ

右は玉、左は巻物

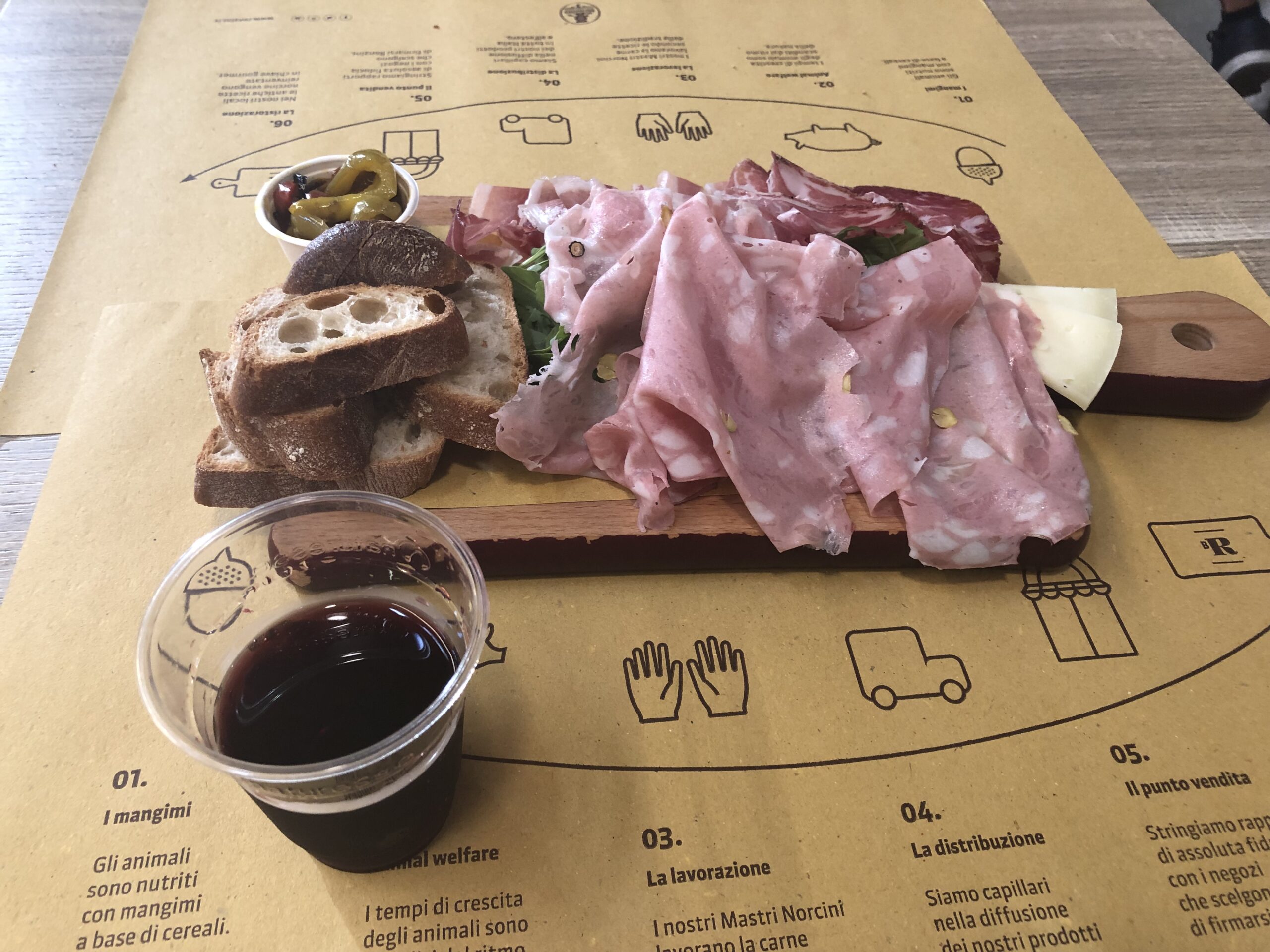

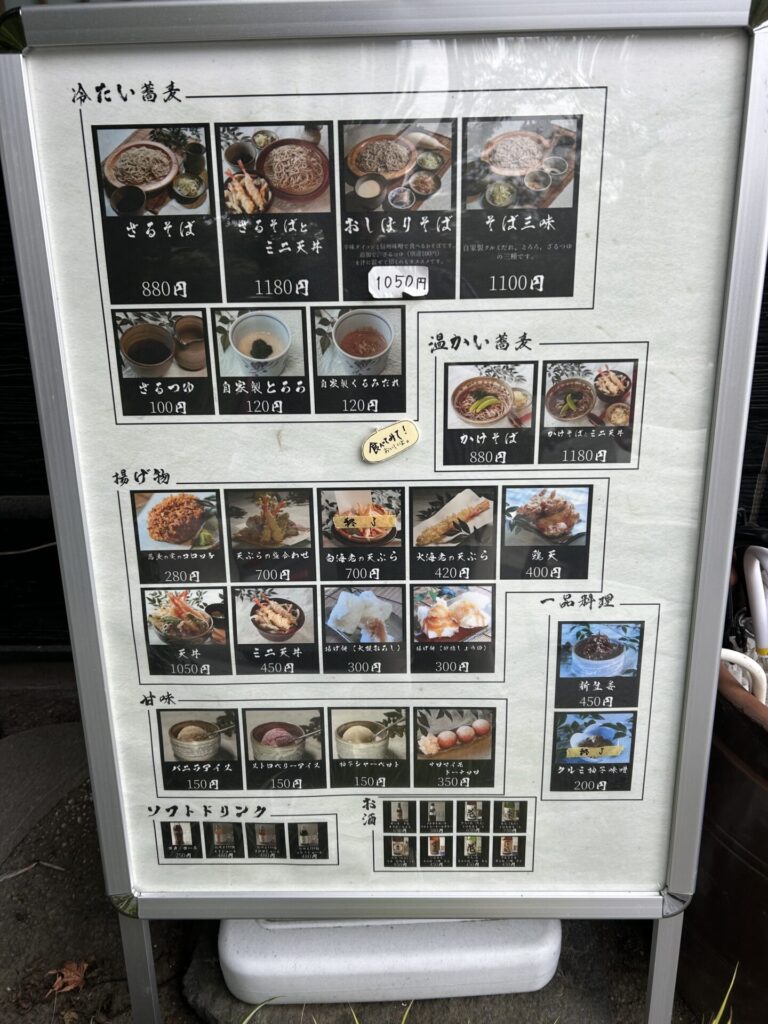

夕食はホテルのそばの風屋杉原に行きます。前回同様、カウウターですが、今夜は比較的お客さんが少なかったためか、ご主人から、駅伝の話(昔活躍されており、今は支援側、後援チームは週末の京都高校駅伝に参加する由)、錦市場の問題、地元京都のオススメのお酒等々お話をずっと伺うことが出来ました。話に夢中になり、写した料理以外にも色々頂きましたが、撮影を忘れてしまいました。知識が増え思い出深い夜になりました。

ビールと膳

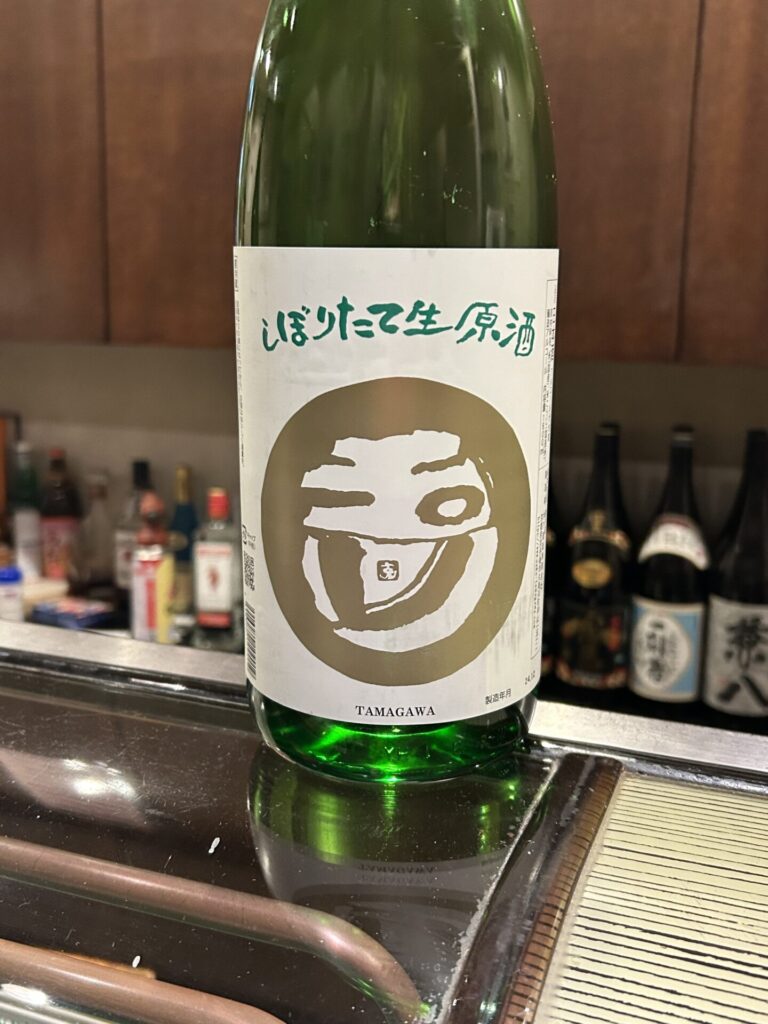

しぼりたて生原酒

木下酒造 丹後市

(杜氏は英国人)

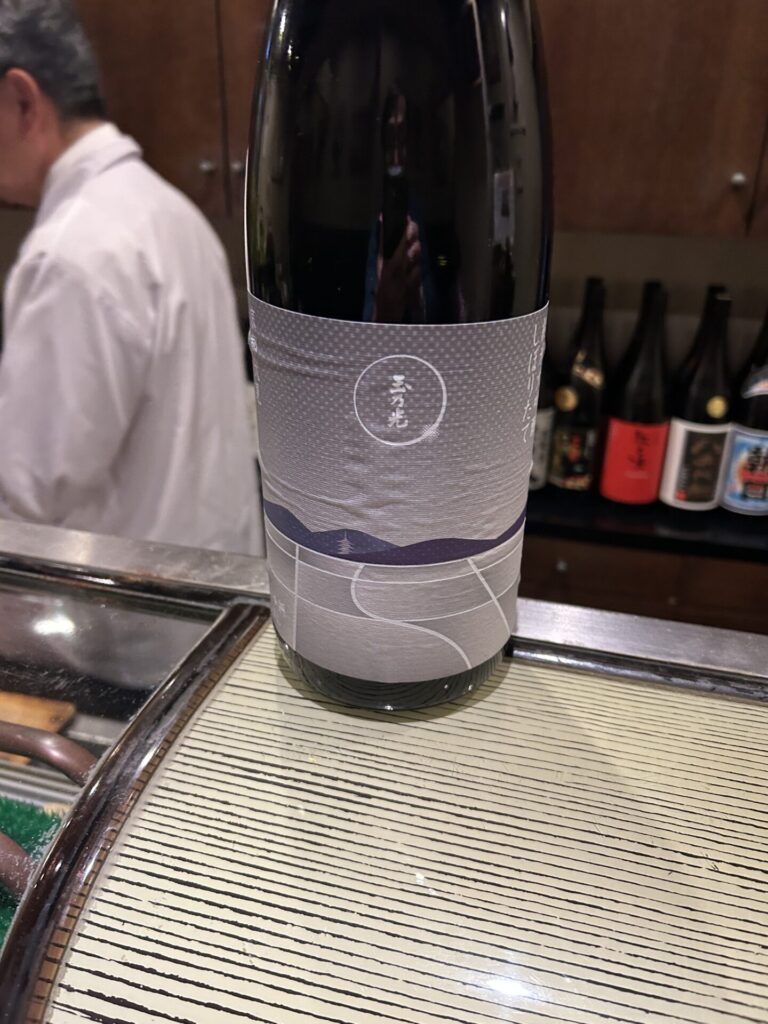

しぼりたて原酒

玉乃光酒造

京都市伏見区