<二日目>

昨日の夕方は快晴でしたが、朝の根室はまた霧です。朝食後ホテル周辺を散歩します。根室市役所は昨年新築されたばかりで、待合室もまだピカピカです。市役所前の広場には、「ここに幸あり」の音楽碑と輸送艦「ねむろ」の主錨が展示されています。根室市の時報やゴミ収集車のメロディは「ここに幸あり」です。その理由は、「ここに幸あり」の作詩者高橋掬太郎と作曲者飯田三郎は何れも根室出身者でした。

国の天然記念物に指定されている「車石」を見るため、花咲港に向かいます。港には8月10日のサンマ量解禁に向け準備している漁船が多数停泊しています。昨年は、ここの港がダントツで水揚げ日本一でした。9月の下旬にはさんま祭りも開催されます。港からは遠くに霧でかすんだ花咲灯台が見えます。

丘の上に車で行くと、花咲灯台があります。灯台の下に、車石を見学するための通路があります。通路は岩場の側までありますが、オホーツクの荒波が打ち寄せ、大きな波しぶきとなってこちらに向かってきます。ロープの内側にいるのですが恐怖を感じ、スリル満点です。車石は海の反対側にあります。マグマが固まった放射状の柱状節理です。

次は根室半島の付け根にある落石(おちいし)岬に向かいます。駐車場からは、アカエゾマツなどの樹林帯と湿原の中を20分程歩きます。森林内の湿地はサカイツツジの自生南限(開花は6月で既に終了)で、国の天然記念物に指定されています。途中に、落石無線電信局の建物と碑があります。1908~1959年まで運営されていたようです。岬の端には落石岬灯台があり、これも日本の灯台50選(今回では納沙布、花咲)に入っています。下を覗くと太平洋の荒波が海岸に打ち付けています。

根室に戻ります。お昼は「根室花まる根室店」で頂くことにします。東京にも、支店が10軒ほどありますが、入ったことはありません。「今日はホタテが入荷せず冷凍物です」と、店の人が言っています。あとは、生なんですね。たらばガニや活ツブ、イワシ、マグロ等のお鮨と風蓮湖のちかフライを頂きました。大きなお店ですが、お昼近くなると、待つ人が増えてきます。人気があるんですね。

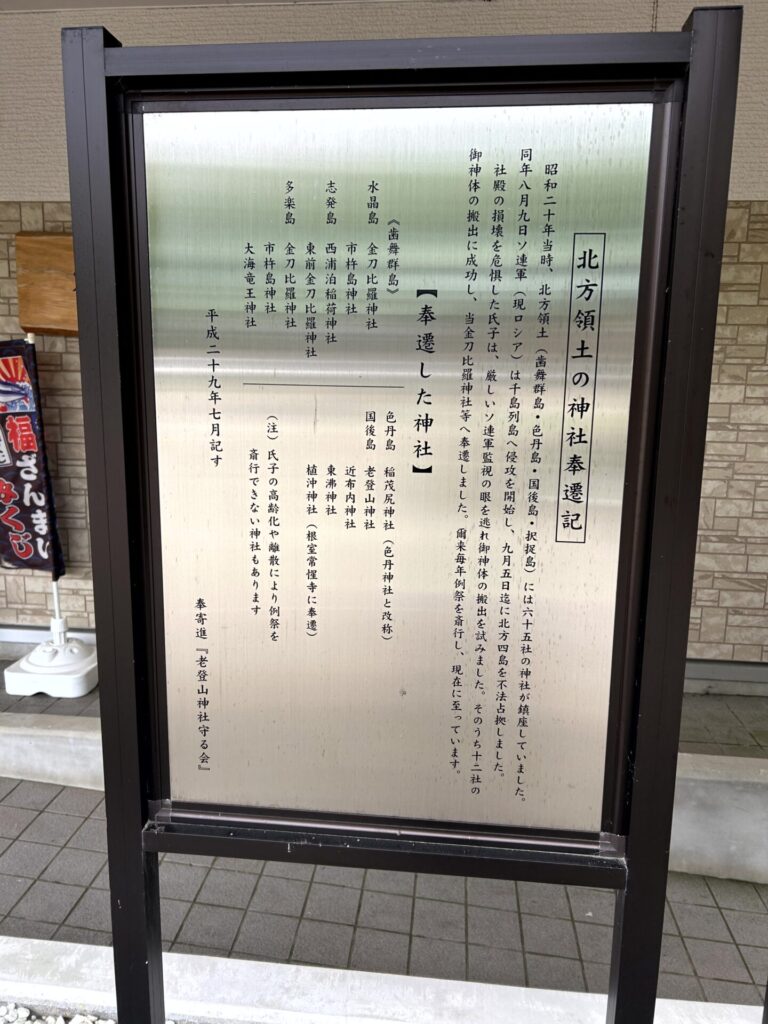

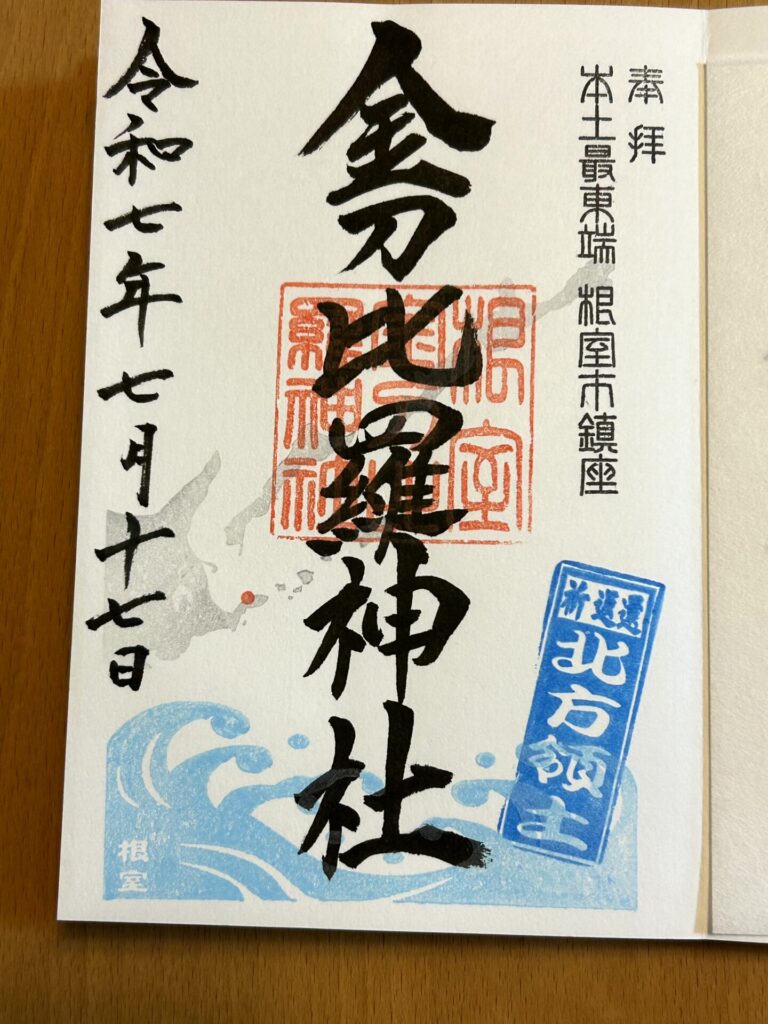

昼食後、根室金刀比羅神社を参拝します。この神社は、1806年に、北洋漁業の開拓者高田屋嘉兵衛が、漁場の守護神 として金刀比羅大神をお祀りしたのが初めです。駐車場側の鳥居を通り東門を抜けると、夏限定の風鈴小道(こみち)と名付けたゲートがあります。戦前、千島列島には69社の神社が存在していたそうで、ここの神社では、島民が奉遷した11社の御神体をお預かりしています。記念に本土最東のご朱印を頂きました。

参道の脇には展望台があり、そこからは根室湾が一望できます。その先に、あじさいの小道がありますが、本土でのあじさいは盛りを過ぎていますが、ここではまだ走りです。また、ここの参道には豊漁・海上安全を願い、沢山の大漁旗が掲げられています。境内のお祭り史料館にある御神輿は1935年製で1.5トンもあるそうです。

次は明治公園にある巨大サイロを見に行きます。芝生広場の中央に立ち、高さは15m、直径は6mのレンガ造りのサイロです。日本で二番目に古いそうで、一番目は北海道大学にあるそうです。いよいよ根室市街を離れますが、街の西端にある、旧根室国後間海底電信線陸揚施設を見学します。あいにく、全体を透明な特殊ガラス覆う保存工事が行われていました。この施設は、根室と国後島を結ぶ海底ケーブルの陸揚げ施設でした。

海底電信線陸揚施設

次は根室湾と風蓮湖の間にある長さ8㎞、幅1.3㎞の巨大な砂州、春国岱(しゅんくにたい)に行きます。ここはラムサール条約の登録湿地で、春国岱原生野鳥公園で木道も整備されています。動植物の宝庫だそうですが、現在は、ヒグマが出現しているためか、閉鎖されています。

最後は、春国岱の対岸にある道の駅「スワン44ねむろ」で休憩します。道の駅には双眼鏡が設置され、ガラス越しに対岸の春国岱の野鳥が観察できます。10月中旬には、数千羽のオオハクチョウが飛来し、春と秋にはシギやチドリの仲間が渡ってくるなど、風蓮湖は一年を通じて野鳥で賑わっているようです。

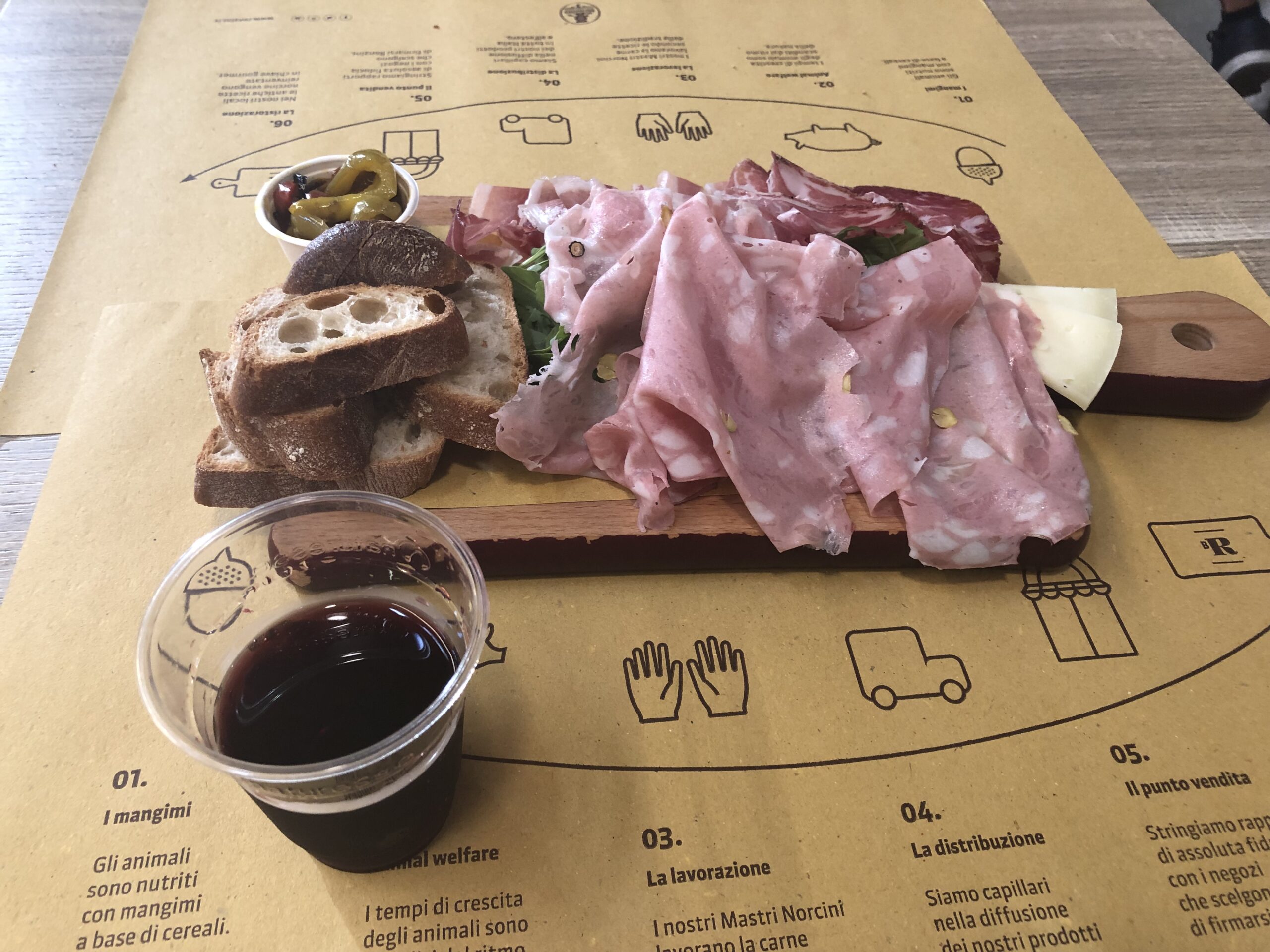

風蓮湖からは、2時間弱で釧路に到着します。釧路も霧がかかっています。夕食は、海産物は少し飽きてきましたので、イタリアンということで、ネットで「TAKKE」を予約します。食材が何れも地元産で、食器にもこだわっており、味も良いのですが、若干ボリュームが不足している感じがしました。

玉子の黒トリフのせ

生ハム、モッツァレラ

シャインマスカット

冷ポタージュ

(伊達産)